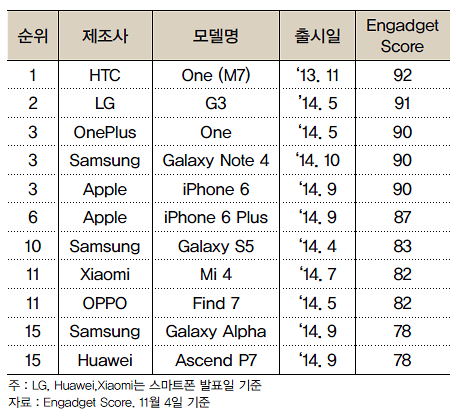

엔가젯 스마트폰 평가 랭킹[자료=엔가젯]

아주경제 이재영 기자 = 중국 IT기업들의 가격경쟁력보다 사업 환경과 혁신동력이 더 위협적이라는 분석이 나왔다.

중국 역내 인건비가 오르더라도 향후 전자‧IT 분야의 패권은 상당기간 중국에 머무를 공산이 크다는 전망이다.

보고서에 따르면 ‘중국판 애플’이란 별칭으로 잘 알려진 샤오미 열풍이 한국까지 화제를 뿌리고 있지만 중국 시장에선 샤오미류의 후발주자들까지 관심을 불러일으키는 중이다.

미국의 스마트폰 평가 사이트인 엔가젯은 지난 4일 전문가 평가 랭킹을 발표했는데 3등을 차지한 스마트폰은 중국 로컬기업 오포의 자회사인 원플러스의 ‘원(one)’이었다. 이 제품은 삼성전자 갤럭시노트4나 애플의 아이폰6보다 앞섰고 중국 샤오미 Mi4와 화웨이 어센드 P7과는 격차가 더 컸다.

눈길을 끄는 점은 원 브랜드의 홈페이지가 아예 영어로 도배돼 있다는 점이다. 광고모델도 서구인을 썼고, 회사의 정체성을 아예 미국의 혁신기업으로 설정해놓았다.

그런데 중국 IT브랜드의 부상보다 더 위협적인 것은 중국 본토 시장의 심상치 않은 움직임이다. 중국 IT업계는 벤처기업과 벤처투자자들이 차고 넘치는 창업 열기로 가득 차 있다. 지난해 중국 IT업계의 인수합병 규모는 120억달러로 한국의 10배가 넘었다. 글로벌 시장에서 명망을 갖춘 이 분야 전문가들 중 중국으로 활동공간을 옮기는 사례도 적지 않다. 생활여건 및 복지혜택이 좋아진 덕택이다. 레노버 같은 대형 IT기업은 이사회 멤버에 외국인이 적지 않아 아예 영어로 회의를 진행한다.

연구원은 또 20여년 이상 중국내 개별기업 단위로 이뤄져왔던 하드웨어 스펙 업그레이드 경쟁은 최근 인터넷 환경 속에서 기업간 연대와 제휴를 통해 소프트웨어 역량을 다투는 시대로 바뀌었다고 설명했다. 중국 IT시장이 양적팽창에서 질적전환으로 넘어가는 단계라는 분석이다.

이같은 혁신동력의 본질에는 중국 13억 인구가 구성하는 세계 최대 시장 위에 사회주의 정부의 당근정책이 큰 몫을 했다.

중국 정부는 그동안 로컬 IT기업들의 경쟁력을 단번에 키우기 위해 글로벌 선두업체들과의 합작사업을 부단히 강제해왔다. 미래형 사업일수록 외국기업의 단독 사업운영을 허용하지 않는 것이다. 또 3G 통신규격과 같이 국가표준을 제정하고 보급해야 할 사안의 경우 로컬기업간 합종연횡을 유도함으로써 단기간에 가치사슬의 중국 내재화를 유도하기도 했다. 소프트웨어 경쟁력을 끌어올리기 위해 최근 국유기업에 한해 로컬기업의 소프트웨어를 사용하도록 한 것도 마찬가지이다.

연구원은 “중국 IT기업들의 혁신동력은 중국 공산당의 지원정책과 자생적인 추진력을 갖춘 것으로 현 경쟁력 수준이 앞으로 인건비가 상승한다고 해서 약화될 것이라 보기 어렵다”며 “중국의 신흥 IT기업들이 부쩍 강력해진 소프트웨어 역량을 기반으로 실리콘 밸리식 혁신을 추구하면서 상황은 더욱 낙관하기 어려워졌다”고 지적했다.

연구원은 이어 “한국 IT기업들도 핵심 부품이나 공정을 제외한 가치사슬은 과감히 중국에 맡길 필요가 있다”며 “더 나은 브랜드 이미지가 벌어주는 높은 판가효과도 중국 기업들의 대규모 글로벌 브랜드 투자가 지속된다면 조만간 약화되기 십상이다. 브랜드 파워가 비슷해지기 전까지 중국 로컬기업 수준의 원가경쟁력을 갖추지 못한다면 생존공간은 더욱 좁아질 수 있다”고 조언했다.

![[포토] 눈 쌓인 덕수궁](https://image.ajunews.com/content/image/2024/11/27/20241127082949997862_518_323.jpg)

![[포토] 화성시 화재현장 합동감식](https://image.ajunews.com/content/image/2024/11/26/20241126123450357646_518_323.jpg)

![[포토] 법원, 이재명 위증교사 1심 무죄 선고](https://image.ajunews.com/content/image/2024/11/25/20241125145229136612_518_323.jpg)

![[포토] 법원 출석하는 이재명 대표](https://image.ajunews.com/content/image/2024/11/25/20241125140609985611_518_323.jpg)