우리는 청소년 시기에 “공부해라”라는 말과 함께 “배워서 남주냐”라는 말을 많이 들었다. 청소년 시절 어른이 말하는 공부는 책을 통한 공부지만 진짜 공부는 책이 아닌 경험이라는 걸 깨닫게 된다. 최재천 교수와 공부를 잘한다는 의미에 대해 이야기를 나눴다.

[사진= 김호이 기자/ 최재천 교수]

A. 생물학인데요. 생물학 중에서도 사회생물학, 생태학, 동물행동학 등의 분야를 공부 하고 있습니다.

A. 좋아서 했어요. 저는 대학의 교수가 되고 싶어서 박사학위를 받기 위해 애썼지만 자격증을 따서 직장을 가려는 생각은 안해봤어요. 자연을 탐구 하는 걸 좋아했고, 하다 보니까 박사도 되고 교수도 된 것 같아요.

Q. 학교에서 배운 것과 실제 현장에 나갔을 때 느낀 괴리감 같은 건 없었나요?

A. 제 경우는 다른 게 별로 없었어요. 경영학 같이 사회에서 바로 써먹을 수 있는 분야를 한 게 아니라 자연을 관찰하고 실험하는 걸 배웠으니까 학교에서 배운 것과 다르다고 느꼈던 것 없었어요.

그렇지만 학교에서 배울 수 있는 건 한계가 있잖아요. 실제로 정글에 가서 맞닥 들여 보니까 모든 게 새롭죠. 상상하지 못했던 상황에 맞닥 들이다 보니까 배운 것들 이상으로 창의적으로 해결해야 되지만 배운 것과 제가 하는 일이 괴리가 있지는 않았어요.

Q. 교육은 아이들이 지닌 잠재력이 드러나도록 과정을 다듬고 흥미가 일어나도록 누구에게나 기회를 줘야된다는 말이 인상 깊었어요. 지금의 최재천을 있도록 만든 기회는 뭔가요?

A. 우연한 기회들의 연속이었어요. 원하는 대학에 들어가지 못했거든요. 그래서 동물학과를 갔는데 이 공부를 계속 해도 될까에 대한 회의감이 있었는데 우연하게 미국에서 하루살이를 채집하러 한 교수님이 한국에 오셨어요.

그분의 조수로 발탁이 돼서 그분이랑 전국을 누비면서 개울에도 첨벙거리고 그랬거든요. 문득 저분은 저 연세에 왜 저런 걸 하고 있을까, 애들이나 하는 건데. 라는 생각이 들었어요. 근데 일주일 따라다니고 보니까 그게 저 분의 직업이었던 거예요.

제가 제일 좋아하는 게 개울에 가고 뒷산에 가서 노는 거였거든요. 어른들은 공부를 하고 직장에 가는데 내 눈 앞에 있는 저 할아버지는 내가 생각하는 놀이를 하고 있는데 잘 먹고 잘 살고 있는 거예요. 그래서 당신처럼 사는 법이 뭐냐고 물어보고 그대로 그 길로 달려 온 거예요. 삶에 길을 찾은 것 같은 기쁨에 "당신처럼 되고 싶다"고 소리를 질렀어요.

그분이 하루살이를 채집하기 위해 100개국 이상을 갔다고 하더라고요. 저희 집에 세계지도가 있는데 가고 싶은 나라들에 표시를 해놨었거든요. 대학교수이고 세계여행도 하는 모습이 제가 원하던 삶이었거든요. 그분이 그동안 걸어왔던 길을 가르쳐주셔서 그때부터 그분이 하라는 대로 한 거예요. 그래서 자연을 연구하는 사람이 됐고 주변 사람이 봤을 때 저는 지금 놀고 있는 건데 잘 먹고 잘 살아요.

[사진= 김호이 기자]

Q, 연구를 하면서 기쁘고 슬프고 화가 날 때는 언제인가요?

A. 기쁜 건 늘 기뻐요. 기자님과 만나기 전에 다른 분들을 만나고 왔는데 자기가 하고 싶은 일을 하면 된다는 얘기를 했어요. 내 직업이 하고 싶은 걸 하고 사니까, 노는 것 같고 기뻐요. 우리 사회의 많은 어른들은 업무를 봐야 되잖아요. 때로는 재미없을 때도 있을 거예요. 근데 나는 내가 좋아하는 일을 하는데 돈도 벌고 늘 너무 기쁘죠, 근데 내가 연구 하고 있는 자연이 너무 빠른 속도로 사라지고 있는 게 슬프죠.

연구비를 받아서 미국 애리조나의 사막으로 연구를 하러 갔는데 모기가 너무 많다고 메워버린 거예요. 우리가 연구하려고 했던 게 없어진 거죠. 이런 일들이 계속 일어나고 있어요. 제인구달 박사님이 침팬지 연구를 멈추고 보존하는 일에 뛰어든 이유가 자신이 연구 하고 있던 침팬지가 사라지고 있다는 이유에서 였어요. 나는 사라지고 있는 동물을 연구하다가 사라지고 나면 소 잃고 외양간 고치는 것과 비슷하잖아요.. 그래서 연구를 하는 것보다 보존에 뛰어들 게 됐는데 그런 게 슬프죠.

그리고 화나는 건 여왕개미들이 나라를 혼자서 세워봐야 일개미 몇 마리 못 만들거든요. 그래서 개미들이 동맹을 맺어서 여러마리의 여왕개미들이 모여서 일개미를 낳는데 나중에는 일개미들이 여러마리의 여왕개미 중에 한 마리를 선택해요. 그리고 나머지는 숙청을 하죠. 다섯 마리가 여러마리의 일개미를 키워냈는데 한 마리의 여왕개미를 선택하는 거죠. 그러고는 나머지 여왕개미를 숙청하는데 가담하는 거예요. 너무 잔인하잖아요. 그게 제일 화나요. 아무리 국가의 미래가 중요하다지만 자기를 키운 엄마(여왕개미)를 죽일 수 있을까요? 왜 이렇게 진화를 했는지 의문이고 화나죠.

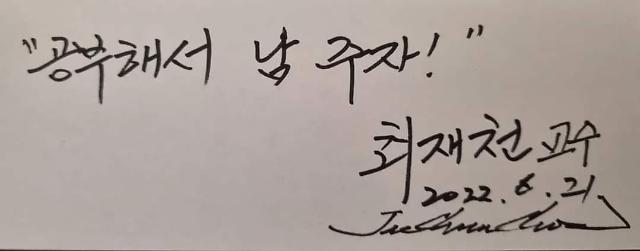

[사진= 김호이 기자/ 최재천 교수가 전하는 메세지]

Q. 만약 모든 생물들과 말을 할 수 있게 된다면 공통적으로 어떤 질문을 하고 싶고 어떤 말을 하고 싶나요?

A. 바로 제 앞방에 장이권 교수라는 분이 동물들의 의사소통을 연구를 하세요. 연구실 이름이 동물정보통신학이에요. 기본적으로 동물을 연구할 때 걔네들이 무슨 연구를 하고 있는지만 알아도 연구는 끝나는 거예요. 못 알아들으니까, 관찰하고 실험하는 거죠. 질문할 게 하나가 아니라 무지 많은데 한가지만 고른다면 ‘인간에 대해 어떻게 생각하는지’ 물을 거예요.

근데 답은 아주 싫어한다고 얘기하겠죠. 코로나를 겪으면서 사람들이 못 나오니까 동물들이 밖으로 나왔잖아요. 동물들이 우리 때문에 못나오는 거예요. 굉장히 오랫동안 생물학자들은 동물의 야행성에 대해 연구했어요. 근데 동물들이 밤을 좋아했던 게 아니었던 거예요. 낮에는 사람 때문에 못 돌아다닌다는 걸 알았어요.

Q. 요즘 가장 관심을 가지고 있는 건 뭔가요?

A. 저야 동물을 오래 연구를 해요. 개미는 40년이 넘었고 까치 25년, 긴팔원숭이 15년, 돌고래도 10년째 연구를 하고 있어서 지금도 똑같이 관심을 가지고 있어요. 시작할 때 가졌던 그 마음을 계속 가지고요. 다만 최근에 와서 새롭게 연구하는 게 있는데 찍찍이라고 벨크로에 대해 연구를 하고 싶었는데 연구비가 없어서 못하고 있었어요, 근데 자동차 부품회사에서 저를 찾아와서 자연에서 새로운 자동차 기술에 대해 아이디어를 얻고 싶다고 해서 프로젝트를 같이 시작했어요. 그러던 와중에서 영국에서 박사학위를 취득하신 분께서 같이 연구를 하고 싶다고 연락이 와서 작은 동물들의 이동에 대해 자동차에 어떻게 접목시킬 것인가를 연구하고 있는데 되게 재밌어요.

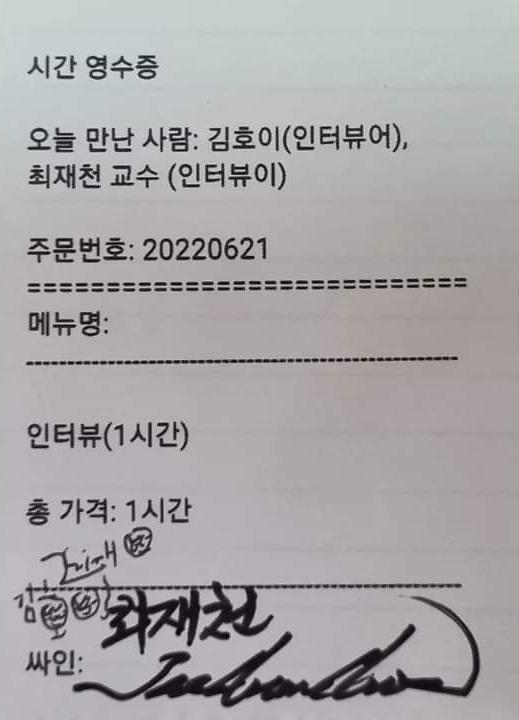

[사진= 김호이 기자/ 시간영수증]

Q. 연구를 하면서 꼭 지키려고 하는 것이 있다면 뭔가요?

A. 서울대학교 대학원에 진학을 했는데 연구를 위해 매일 쥐를 20마리씩 죽였어야 됐어요. 근데 한 마리가 책상 밑으로 들어갔는데 안 나오더라고요. 그 다음날 점심 도시락을 먹는데 나온 거예요. 연구실에도 못 데려가고 풀어주지도 못하는 거예요. 죽여야 되는 상황인데 못 죽이겠는 거예요. 그래서 선배한테 주고 캠퍼스를 한바퀴 돌면서 “나는 안 죽이는 연구 하고 싶다”는 생각에 동물행동학으로 전향해서 미국으로 갔어요. 연구를 위해서 너무 많은 동물들이 희생하고 있어요. 그렇게 하지 않고도 연구하는 방법들이 있어요. 근데 너무 쉽게 그런 식의 연구를 하고 있는데 저는 되도록 안 죽이는 연구를 하기 위해 애쓰고 찾고 있어요.

[사진= 김호이 기자]

![[날씨] 아침 기온 0도 안팎 뚝…일교차 15도 내외](https://image.ajunews.com/content/image/2024/11/23/20241123161702152439_388_136.jpg)

![[슬라이드 포토] 성수동이 들썩 오데마 피게 포토콜 참석한 스타들](https://image.ajunews.com/content/image/2024/11/22/20241122205657914816_518_323.jpg)

![[포토] 제8회 서민금융포럼](https://image.ajunews.com/content/image/2024/11/21/20241121114536531007_518_323.jpg)

![[포토] 기조연설 하는 페이커 이상혁](https://image.ajunews.com/content/image/2024/11/20/20241120115246771576_518_323.jpg)

![[포토] 발왕산은 벌써 겨울](https://image.ajunews.com/content/image/2024/11/19/20241119205226273772_518_323.jpg)