임정 요인들이 수당의 선생님이었다. 성재 이시영이 한학(漢學)과 역사 서적을 손에 쥐어주었고, 세관(世觀) 유인욱(柳寅旭)은 영어를 가르쳤다. 세관은 미국이란 나라에 대해서 많은 이야기를 들려주었다. 상해에는 없는 게 없었다. 중국 고전에서 신학문에 이르기까지, 닥치는 대로 책을 읽었다.

수당이 모아 온 돈은, 그의 표현을 빌리면 “구우일모(九牛一毛)”에 불과한 액수였으나, 임시정부에게는 가뭄 속의 단비였다. 하지만, ‘임시’라는 꼭지가 붙었다고는 해도 정부는 정부다. 자금은 금세 동났다. 1921년 늦은 봄, 그는 두 번째로 사지에 들어갔다. 역시 자원(自願)이었고, 이번에는 아무도 말리지 않았다. 그 정도로 임시정부의 사정은 다급해져 있었다.

만세운동 당시 덕수궁 앞의 시위대열. [사진=임시정부 기념사업회 제공]

# “유학이라니요? 갈 수 없습니다.”

친정어머니가 버선발로 뛰어나와 딸을 맞았다. 그날 밤, 친정집 안방의 등불은 먼 곳에 있는 사람들 이야기로 꺼질 줄 몰랐다. 이튿날 아침, 친정아버지가 딸을 조용히 불렀다. “유학을 가는 게 어떻겠느냐.” 수당은 고개를 들어 부친의 얼굴을 바라보았다. 국내에 있다고 임시정부 돌아가는 꼴을 모를까. 밀사란 목숨을 걸고 하는 일. 딸의 안위를 염려하는, 자식의 재능이 묻힐 걸 안타까워하는 눈빛이 간절했다.

독립자금을 댄다고, 조선 양반의 피가 바뀌지는 않는다. 서당 다니는 게 들통 났을 때, 경을 친 기억이 떠올랐다. 그런 분이 또 다시 유학을 권하는 게다. 당신께서도 시대가 바뀌었음을 인정하실 수밖에 없음인가. 수당은 아버지의 마음을 편하게 해드리지 못하는 것이 가슴 아팠다. “갈 수 없습니다.”

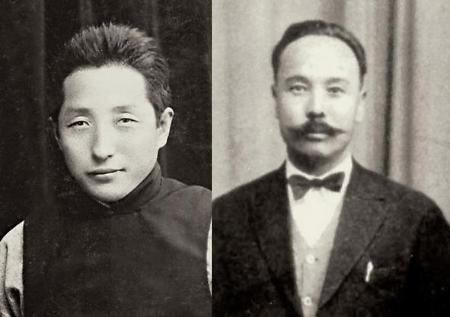

엄항섭(왼쪽) 여운형. [사진=임시정부 기념사업회 제공]

# 상해의 젊은 나무들

1920년, 상해 프랑스조계에는 2천명 가까운 동포들이 건너와 있었다. 직간접으로 독립운동과 연결된 이들의 구심은 단연 임시정부였다. 동농이 1846년생으로 최고령이었고, 이시영(1869)과 이동녕(1869) 등 몇몇 인사를 제외하면, 성재(誠齋) 이동휘(李東輝, 1873), 김구(1876), 안창호(1878), 신규식(1879) 등 임정 요인들은 대부분 40대 장년들이었다.

그렇지만, 실제 행동력을 가진 쪽은 청년들이었다. 임시정부의 모체 중 하나였던 신한청년단(新韓靑年團)은 이름 그대로, 영수격인 몽양(夢陽) 여운형(呂運亨, 1886)과 우사(尤史) 김규식(金奎植, 1881)이 30대였다. 독립군 쪽도 그랬다. 일찍이 백두산 포수로 이름을 떨친 홍범도(洪範圖, 1868) 장군 같은 분도 있었지만, 최진동(崔振東, 1883) 장군이나 백야(白冶) 김좌진(金左鎭, 1889) 장군은 모두 혈기왕성한 30대였다.

상해 한인사회의 주축 또한 젊은이들이었다. 훗날 대한민국 제2대 대통령이 되는 윤보선(1897), 수당의 부군 성엄의 평생 동지이자 벗이었던 일파(一波) 엄항섭(嚴恒燮, 1898), <상록수>의 심훈(본명 沈大燮, 1901), “나절로”라는 필명으로 유명해진 <동아일보> 통신원 우승규(禹昇圭, 1903) 등은 영경방 10호 동농의 거처를 자주 찾았다. 수당은 상해 시절의 심훈을 “예의 바르면서도 열기 있는 훌륭한 청년”으로 기억한다.

당연히 여성 독립지사들도 많았다. 당시 상해에는 여성들만의 단체가 꽤 많았는데, 수당은 여기에 관여하지 않았다. 이른바 “신여성”을 자처하며 교포사회의 이목을 끄는 행동에 동의할 수 없었던 것이다. 그는 인습에 얽매이기를 거부했고, 새로운 사조(思潮)를 받아들이는 데도 적극적이었지만, 전통을 버리려 하지는 않았다.

# 김좌진 장군이 보낸 편지

1차 세계대전이 끝나고, 미국의 윌슨 대통령이 주창한 민족자결주의에 희망을 건 이들은 파리강화회의에 호소해 독립을 이루려 했다. 민족대표 33인이 서명한 <독립선언서>의 전략은 여기에 바탕을 두었으며, 민중은 이를 의심치 않고 궐기했다. 임시정부에 보내는 동포들의 신뢰는 그 연장선상에 있었다.

그러나 열강의 이해관계는 해방과는 아무 상관이 없었다. 청원운동은 벽에 부딪혔고, 독립전쟁은 불가하다며 실력양성론을 주장하던 세력의 입지는 좁아졌다. 애초부터 임시정부 내부에서도 무장투쟁을 적극적으로 모색하던 이들은 소수였으므로, 임정에 대한 기대는 국제정세가 냉각됨에 따라 점점 줄어들었다.

젊은이들이 상해를 떠나기 시작했다. 다수는 만주나 중국혁명의 본거지였던 광동(廣東)으로 갔다. 독립군과 의열단에 합류하는 게 그들의 목표였다. 이광수처럼 이탈한 자들은 한때 독립운동에 참여했다는 훈장을 제 손으로 만들어 달고 국내로 돌아갔다. 문화통치와 민족개조론 그리고 모던보이가 한 데 얽히는 사이, 민중과의 거리는 점점 더 멀어졌다.

동농은 무장투쟁을 지지했다. 김좌진 장군은 동농을 북로군정서 고문으로 추대하고, 성엄에게 만주로 오라는 편지를 보냈다. 하지만 끼니마저 거르는 처지에 여비가 있을 리 없다. 노구를 일으켜 조국에 대한 마지막 봉사를 준비하는 시아버지를 위해, 수당은 1922년 6월 세 번째로 국내에 잠입하게 되는데….

![[사고] ‘실시간 AI번역’으로 소통 강화...5개 언어로 만나는 아주경제](https://image.ajunews.com/content/image/2024/11/10/20241110121907754859_388_136.jpg)

![[포토] 탄핵 가결 떠나는 임현택 의협 회장](https://image.ajunews.com/content/image/2024/11/10/20241110163812719678_518_323.jpg)

![[포토] 명태균 창원지검 출석](https://image.ajunews.com/content/image/2024/11/08/20241108100637303380_518_323.jpg)

![[포토] 윤 대통령 대국민 담화·회견 지켜보는 시민들](https://image.ajunews.com/content/image/2024/11/07/20241107100857644467_518_323.jpg)

![[포토] 연설하는 당선 유력 도널드 트럼프](https://image.ajunews.com/content/image/2024/11/06/20241106163447993650_518_323.jpg)