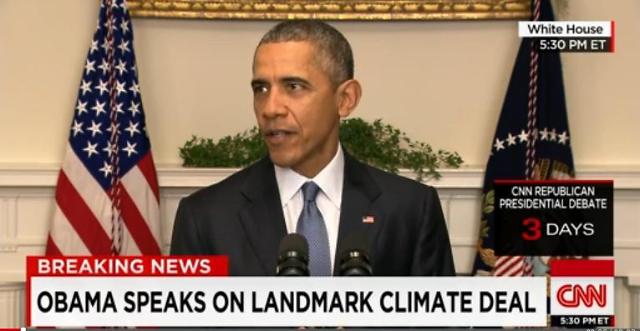

[사진=CNN 화면 캡처 ]

아주경제 윤은숙 기자 ='파리 기후협정'이 12일(현지시간) 체결되자 국제사회는 환영의 목소리를 냈다. 프랑스 파리에서 열린 유엔 기후변화협약 당사국총회(COP21)에서 온실가스 감축 의무와 기금 마련 등을 놓고 대립했던 선진국과 개발도상국 모두 합의 내용에 만족감을 나타냈다고 CNN 등 외신이 이날 보도했다.

버락 오바마 미국 대통령에게 있어 기후변화는 임기말 가장 중요한 정치적 이슈였다. 오바마 대통령은 이날 성명에서 성명에서 파리 협정을 "지구를 구하기 위한 최선의 기회"라며 "전 세계를 위한 전환점"이라고 평가했다.

오바마 대통령은 그간 세계 1위 경제 대국이자 세계 2위 탄소 배출국인 미국이 솔선수범하겠다는 의지를 밝혀왔다. 파리 협정 체결이 오바마 대통령에게 정치적인 힘을 실어주기는 했지만, 미국 내에서 제대로 된 성과를 내기 위해서는 의회를 장악하는 공화당의 협조가 필수적이라고 NYT는 이날 지적했다.

미국 민주당의 유력 대선주자인 힐러리 클린턴 전 국무장관도 협정 타결을 환영하면서 "기후변화 도전 과정에서 미국의 능력을 의심하는 패배주의자들이 있다고 해서 지체할 겨를이 없다"며 대통령이 된다면 "미국을 21세기 청정에너지 강대국으로 만들어나갈 것"이라고 강조했다.

유럽연합(EU)의 장클로드 융커 집행위원장은 "생명줄을 얻었다"며 "파리 협정이 전 세계를 청정에너지 전환 체제로 이끌 것"이라며 기대감을 나타냈다

개도국들도 긍정적인 입장을 내놓았다. 134개 개발도상국 그룹인 'G77'의 남아프리카공화국 출신 노지포 맥아카토-디세코 대변인은 "우리는 모두 하나로 화합했다"며 "협정과 함께 귀국할 수 있어 기쁘다"고 강조했다.

중국과 인도, 사우디아라비아 등 강경한 20여개 개도국들의 모임인 'LMDC'의 구르디알 싱 니자르 대변인은 "개도국들의 이해가 고려된 균형잡힌 합의라고 본다"고 말했다. 기자 가스파르 마르텡 최빈개도국(LDC) 의장 역시 "이번 합의는 우리가 희망해왔던 최선의 결과이며, 저개발 국가들뿐만아니라 전세계 시민들이 원해왔던 것이다"라고 평가했다.

그러나 이번 파리기후협약의 빈약한 구속력 때문에 비판도 많이 일고 있다고 BBC 등 외신은 지적했다. 미국을 비롯한 선진국들은 개발도상국 등의 기후변화 대처를 돕는데 매년 최소 1000억 달러(약 118조원)를 지원하고 수몰위기의 섬나라의 지원에도 나서기로 했지만 법적 구속력이나 보상 의무를 피할 수 있기 때문이다. 1997년 '교토 의정서'와는 달리 이번에 새로 감축 책임을 지게 됐지만 당사국이 정한 감축 목표 자체가 구속력은 없다.

영국의 사회단체 '글로벌저스티스나우'의 닉 디어든 대표는 BBC방송과의 인터뷰에서 "미래 세대가 안전하고 살 만한 기후를 보장할 구속력은 하나도 없으면서 성공적이라고 평가하는 것은 터무니없다"고 지적했다. 유명 기후학자인 제임스 핸슨는 각국의 자발성에 의존하는 이번 협약을 두고 "쓸모없다"고 평가하는 등 회의적인 입장을 밝혔다고 외신들은 전했다.

![[포토] 경찰 출석하는 박종준 경호처장](https://image.ajunews.com/content/image/2025/01/10/20250110101347772711_518_323.jpg)

![[포토] 군사법원, 박정훈 대령 무죄 선고](https://image.ajunews.com/content/image/2025/01/09/20250109104729509983_518_323.jpg)

![[포토] 공수처장, 2차 체포영장 집행이 마지막이란 각오](https://image.ajunews.com/content/image/2025/01/08/20250108002008900920_518_323.jpg)

![[포토] 눈 내리는 제주항공 사고 현장](https://image.ajunews.com/content/image/2025/01/07/20250107105645774286_518_323.jpg)