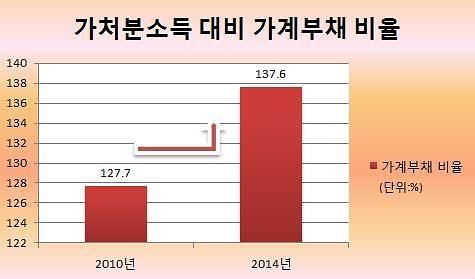

[자료=한국은행]

아주경제 장슬기 기자 = 금융당국이 '금융개혁'의 가시적 성과를 올리는데 급급해 정작 국내 경제의 시한폭탄인 가계부채 관리 및 대책 마련에 소홀하다는 지적이 이어지고 있다. 핀테크 활성화 등을 위한 금융회사 규제완화에 모든 정책의 초점이 맞춰지면서 가계부채 해결을 통한 금융소비자 보호는 뒷전으로 밀려났다는 우려 섞인 목소리가 나온다.

20일 금융당국에 따르면 임종룡 금융위원장은 지난 17일 규제개혁의 첫 단계로 금융회사에 대한 '그림자 규제'를 철폐하기로 했다. 시장의 금리 책정에 개입하지 않고 금융회사에 대한 규제를 완화하는 내용 등이 핵심이다. 금융위는 이를 시작으로 매달 규제개혁 항목을 순차적으로 추진한다는 계획이다. <관련기사 3면>

최근 국정감사에서도 임 위원장의 가계부채 대책은 도마 위에 올랐다. 안심전환대출 등의 확대로 주택담보대출을 유도한 후 정작 부채가 늘자 분할상환대출을 대안으로 내놓는 등 오락가락한 금융당국의 정책에 대한 질타가 이어졌다.

가계부채 증가에 따른 종합대책이 필요하다는 의원들의 질의에 임 위원장은 "가계부채 문제가 우리 경제의 가장 큰 리스크 요인인 것은 맞다"면서도 "현재 경제 구조나 대응능력 등을 감안할 때 당장 시스템 리스크로 이어질 상황은 아니다"라고 선을 그었다. 최근 은행장들과의 만남에서는 가계부채 문제의 해결을 정부가 모두 도맡을 수는 없다는 입장을 밝히기도 했다.

이같은 금융당국의 안일한 태도는 향후 연쇄적인 가계 파탄 등 가계부채 문제가 터졌을 경우 정부의 대응력 부재로 이어질 것이라는 우려가 높아지고 있다. 당장 위기상황이 아니더라도 위기 요소가 실제 리스크로 이어졌을 때를 미리 대비해야 한다는 지적이다.

이를 위해 '보여주기 식'의 가계부채 대책보다는 각 계층을 위한 세분화된 대안이 나와야 한다는 목소리가 높다. 새정치민주연합 김기식 의원은 "가계부채 문제는 각 가구, 개인마다 처한 상황과 양상이 다르기 때문에 가계부채 문제를 일거에 해결할 만병통치약과 같은 정책은 존재할 수 없다"며 "공백이 발생하지 않도록 정책 대상자를 세분화하고 대상별로 정교하게 정책을 수립해야 한다"고 강조했다.

근본적으로 금융당국의 구조적 개혁이 필요하다는 지적도 나온다. 조남희 금융소비자원 대표는 "가계부채 해결을 위한 핵심적인 대안은 없고, 기존의 분할상환과 거치기간 축소라는 반시장적 개입, 상환능력 심사 강화 등 서민대출 억제에만 치중하고 있다"며 "시장상황을 제대로 알지 못하는 무능한 금융관료들을 개혁하는 것이 당국이 강조하는 금융개혁의 첫 출발이 돼야 할 것"이라고 지적했다.

![[날씨] 아침 기온 뚝, 영하권 추위…바람 불어 체감온도↓](https://image.ajunews.com/content/image/2024/11/22/20241122175459225687_388_136.png)

![[슬라이드 포토] 성수동이 들썩 오데마 피게 포토콜 참석한 스타들](https://image.ajunews.com/content/image/2024/11/22/20241122205657914816_518_323.jpg)

![[포토] 제8회 서민금융포럼](https://image.ajunews.com/content/image/2024/11/21/20241121114536531007_518_323.jpg)

![[포토] 기조연설 하는 페이커 이상혁](https://image.ajunews.com/content/image/2024/11/20/20241120115246771576_518_323.jpg)

![[포토] 발왕산은 벌써 겨울](https://image.ajunews.com/content/image/2024/11/19/20241119205226273772_518_323.jpg)