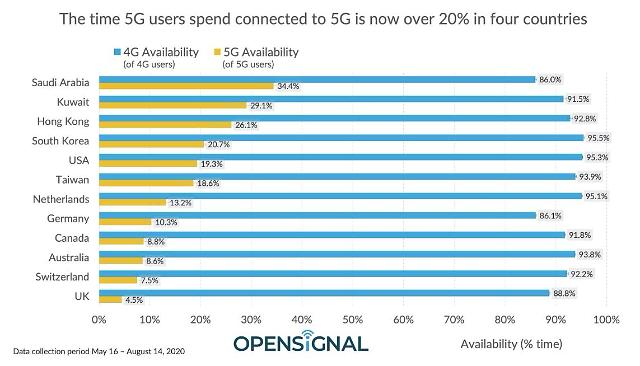

전 세계 12개 5G 상용화 국가의 가용률 순위. [제공=오픈시그널]

'세계 최초 5G 상용화' 타이틀을 놓고 경쟁을 벌였던 한국과 미국이 5G 서비스 가용률에서 희비가 엇갈렸다. 5G 전국망 구축에 있어 한국은 3.5㎓→28㎓, 미국은 그 반대로 주파수 대역을 확장하는 가운데 미국이 속도 대비 가용률에서 우위를 점했다. 추후 28㎓ 단독모드(SA) 구축을 과제로 둔 한국은 기지국 디자인부터 꼼꼼하게 설계해야 한다는 지적이 나온다.

30일 영국의 통신서비스 시장 조사전문기관 오픈시그널에 따르면, 한국은 전 세계 5G 상용화 국가 중 5G 가용률 순위 4위를 기록했다. 지난 5월 15%대보다 증가한 20.7%를 기록했지만, 사우디(34.4%), 쿠웨이트(29.1%), 홍콩(26.1%)에 밀렸다.

하지만 고주파 대역(28㎓·24㎓·37㎓·39㎓·47㎓)을 앞세운 미국의 5G 가용률(19.3%)과 사실상 차이가 없는 것으로 나타났다. 특히 미국은 3.5㎓ 대역으로 발을 넓히며 커버리지 측면에서 개선의 여지를 보이고 있지만, 한국은 포화점에 이르고 있다.

미국은 최근 3.55~3.65㎓ 대역의 5G 주파수 경매인 ‘옥션 105’를 마무리했다. 총 76라운드까지 진행된 이번 경매의 규모는 45억8000만 달러(약 5조원) 이상이었으며, 총 2만2631개 중 2만625개의 라이선스가 할당됐다.

이동통신업계는 이번 경매가 5G 커버리지의 핵심인 Sub-6㎓(6㎓ 이하) 대역의 주파수 할당이라는 점에서 의미가 있다고 평가했다. 미국 이동통신 1위 사업자 버라이즌과 2위 AT&T는 해당 주파수 대역이 부재한 상황에서 밀리미터파(mmWave)와 저대역(Low-Band)으로 5G를 상용화했고, 이로 인해 커버리지 확대에 한계가 있었기 때문이다.

업계 관계자는 "미국은 기존에 3.5㎓ 대역을 쓰는 위성 사업자의 양해를 구하고 협의하는 과정에서 시간이 걸려 저주파 대역 할당이 늦어졌다"며 "연말에 3.70~3.98㎓ 대역 주파수 경매도 예정돼 있어 5G 커버리지와 가용률이 강화될 것"이라고 말했다. 미국 연방통신위원회(FCC)도 균형 잡힌 커버리지의 필요성을 인지하고 스펙트럼 추가 작업을 진행 중이다.

결국 5G 커버리지를 넓히기 위해서는 기지국을 많이 설치하는 수밖에 없다는 게 정부와 업계의 공통된 설명이다. 여기에 덧붙여 정부는 주파수 할당량을 고려해 얼마나 효율적으로 설치할지에 대한 고민이 필요하다고 지적했다.

과학기술정보통신부 관계자는 "5G 서비스 속도와 커버리지를 모두 충족시키기 위해 민·관이 함께 노력하고 있다"며 "지형 등을 고려한 기지국 디자인에 대해 이통사들이 다시 검토해볼 때"라고 말했다. 실제 이통사마다 설계 기준이 달라 한 지역에 같은 5G 장비를 써도 서비스 속도나 가용률이 다르게 측정된다. 이어 "28㎓ SA는 미국의 사례에 비추어 봤을 때 이상과 괴리가 있다"며 "예정대로 구축하겠지만, 3.5㎓ 대역을 보완하는 용도일 것"이라고 덧붙였다.

[그래픽=게티이미지]

![[포토] 정권 규탄하는 시민들](https://image.ajunews.com/content/image/2024/11/16/20241116185150435012_518_323.jpg)

![[포토] 악수하는 윤석열 대통령과 시진핑 주석](https://image.ajunews.com/content/image/2024/11/16/20241116123111698176_518_323.jpg)

![[포토] 이재명 대표, 항소할 것…수긍하기 어려운 결론](https://image.ajunews.com/content/image/2024/11/15/20241115153509481363_518_323.jpg)

![[포토] 이재명 대표 1심 선고공판 출석](https://image.ajunews.com/content/image/2024/11/15/20241115143148327390_518_323.jpg)