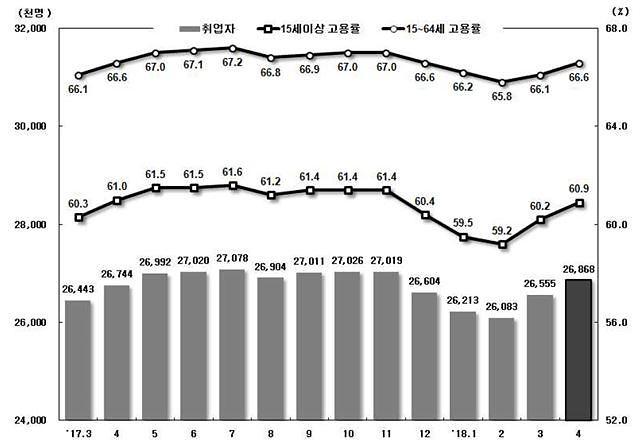

취업자 및 고용률 추이[자료=통계청]

최근 경기 논란에서 고용부분만 떼어놓고 보면, 이미 침체가 시작됐다는 요소가 여기저기서 발견된다.

3개월 연속 취업자 수가 20만명대를 밑돌며 둔화세를 보이는데다, 실업률은 4.5%로 3월 기준으로는 17년 만에 최고치를 찍었다.

추경을 통해 해당 지역의 대량 실업과 경기침체를 선제적으로 막겠다는 취지인데, 뒤집어 보면 경기침체 논란이 있기 전부터 고용상황이 좋지 않다는 점을 시인한 셈이다.

흔히 고용을 후행지표라고 한다. 경기가 좋고 나쁨에 따라 일자리 수가 증감하기 때문이다.

때문에 고용이 악화된 것은 이미 경기가 침체국면에 접어들었다고 봐야 한다는 게 전문가의 공통된 진단이다. 고용악화가 경기 부진의 결과라는 것이다.

한국개발연구원(KDI)은 5월 경제동향(그린북)에서 “고용에 대한 평가는 시간이 필요하지만 성장률, 물가 등 경제 지표는 나쁘지 않다”고 했다.

경제성장률, 물가 등이 복합적으로 작용해 고용에 영향을 미치기까지 시간이 걸린다는 의미다. 지금은 경제지표가 나쁘지 않더라도 향후 고용상황은 장담할 수 없다는 것으로 해석할 수 있다.

반면 청와대는 이를 두고 정반대의 해석을 내놨다.

반장식 청와대 일자리수석은 지난 20일 “우리 경제가 4분기에 전기 대비 1.1% 성장하는 등 연간 3% 성장 흐름을 유지하고 있으나, 고용통계는 예상보다 부진한 모습을 보여 많은 분이 걱정하는 것으로 안다”면서 “6월부터는 고용여건이 본격 회복될 것으로 예상한다”고 말했다.

그 이유로 △7월1일부터 시행되는 노동시간 단축 효과 △신속한 추경 집행 △최근 중국 관광객의 회복 조짐 △은행 및 공기업 채용 등을 들었다.

하지만 주 52시간 노동시간 단축이 최저임금 인상과 맞물려 당분간 영세기업 근로자, 자영업자의 실업이 불가피할 것이라는 전망이 지배적이다.

추경은 타이밍이 생명인데 여야 정쟁으로 신속성이 떨어진데다, 당초 정부 안보다 219억원이 깎이며 경기 쇄신 효과가 적을 것이라는 분석도 있다.

또 중국 관광객 증가에 따른 내수 진작 효과는 미미하고, 은행 및 공기업 채용만으로 전체 민간 부문 일자리 수를 늘리는 데 한계가 있다는 지적이다.

주원 현대경제연구원 경제연구실장은 “경기가 회복국면이라면 3개월 연속 취업자 수가 20만명대를 밑돌기 어렵다”며 “3개월 연속 10만명대에 머물러 있다는 것은 지금이 회복 국면이 아니라는 것”이라고 설명했다.

신세돈 숙명여대 경제학부 교수도 “4조원이 채 안 되는 추경으로 고용문제를 해결한다는 건 어불성설”이라며 “책임 회피성 추경에 매달리지 말고, 이제라도 기업 경쟁력을 높이고 경제에 활력을 불어넣을 정책을 추진해야 한다”고 말했다.

![[지스타2024] 수능 끝난 인파로 북적…시연 대기만 2시간 넘어](https://image.ajunews.com/content/image/2024/11/15/20241115175429879608_388_136.jpg)

![[내일날씨] 흐리고 오후부터 전국 곳곳 비소식…낮 기온 18∼23도](https://image.ajunews.com/content/image/2024/11/15/20241115180913550550_388_136.jpg)

![[포토] 정권 규탄하는 시민들](https://image.ajunews.com/content/image/2024/11/16/20241116185150435012_518_323.jpg)

![[포토] 악수하는 윤석열 대통령과 시진핑 주석](https://image.ajunews.com/content/image/2024/11/16/20241116123111698176_518_323.jpg)

![[포토] 이재명 대표, 항소할 것…수긍하기 어려운 결론](https://image.ajunews.com/content/image/2024/11/15/20241115153509481363_518_323.jpg)

![[포토] 이재명 대표 1심 선고공판 출석](https://image.ajunews.com/content/image/2024/11/15/20241115143148327390_518_323.jpg)