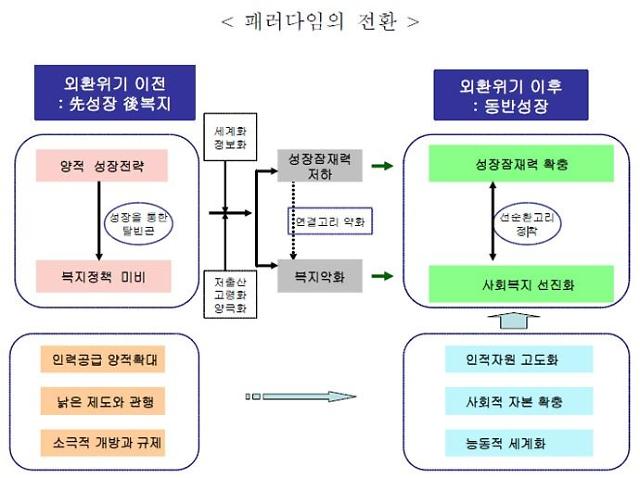

비전 2030 국가정책 패러다임 전환[자료=비전 2030]

아주경제 원승일 기자 =“이제는 나무를 보기보다 숲을 봐야 합니다.” 2006년 당시 노무현 정부가 장기 국가발전계획으로 ‘비전 2030’을 수립했던 배경은 이러했다.

저출산·고령화의 가속화와 생산가능인구 감소, 과도한 일자리·복지 수요에 따른 재원 고갈, 20~30년 후 한국이 맞닥뜨릴 위기였다.

하지만 이미 저성장에 진입했던 대한민국 경제는 당장 먹고사는 문제가 급했다. 단기 일자리를 쏟아내야 했고, 소비를 진작시켜야 했기에 추가경정예산(추경) 등 재정 지출에 목을 맬 수밖에 없었다.

이 때문에 20~30년 후 경제발전을 위해 마련해야 할 재원, 즉 증세가 필요하다는 이 장기 계획은 “국민의 현실을 외면한다”는 비난에 휩싸여 폐기됐다.

하지만 10년을 돌고 돌아 ‘비전 2050’이 다시 주목받고 있다. 향후 40~50년을 대비하는 ‘비전 2030’보다 더 긴 안목의 장기 국가발전계획인 셈이다.

'비전 2030'이 폐기된 이후, 정부는 10년 동안 단기 일자리와 맞춤식 복지 정책을 쏟아냈지만 살림살이는 나아지지는 않았다.

더 이상 단기적·양적인 면에 치우친 편협한 정책이 아닌 중장기적 시각에서 경제의 틀을 바꾸고, 공공의 이익을 대변할 수 있는 비전과 전략이 필요하다는 데 공감대가 형성된 것이다.

이는 경제 민주화, 양극화 해소 등 그간 먹고살기에 급급해 등한시된 우리 사회의 가치를 되찾아야 한다는 문재인 정부의 국정 철학과 맞닿는다.

또 일자리 수, 국내총생산(GDP) 대비 경제성장률 수치에 방점이 찍혔던 '비전 2030'과 달리 저성장을 극복할 수 있는 경제 펀드멘털(체력)을 굳건히 세워야 한다는 인식에 기반한다.

당시 '비전 2030'에는 한국이 2010년대 선진국 진입, 2020년대 세계 일류국가 도약, 2030년 ‘삶의 질’ 세계 10위라는 장기 계획이 담겼다.

구체적으로 2030년까지 1인당 국민소득 4만9000달러, GDP 대비 복지 지출 규모(2005년 기준 8.6%)도 당시 경제협력개발기구(OECD) 평균 수준인 21% 달성이 목표였다.

이를 위해 사회서비스 일자리 확대 등을 포함한 50개 정책 과제가 선정됐고, 향후 25년간 1100조원이 넘는 추가 재정이 필요한 것으로 추산됐다.

다만 비전 2050 역시 재정 마련이 관건이다.

저출산에 따른 생산가능인구 감소, 고령화로 인한 고정적 복지 지출로 만성적인 재정적자가 불가피하기 때문이다.

문재인 정부 들어 법인세·소득세 인상 등 증세 논란이 다시 불붙는 이유다. '비전 2030'처럼 재원 마련을 국민에 기대려 한다면 또다시 역풍을 맞을 수 있다는 지적도 나온다.

전문가들은 '비전 2050'에 맞는 중장기 재정운용계획과 함께 예산을 사전에 배분하는 ‘장기 톱다운 예산편성’을 도입해야 한다고 주장한다.

양재진 연세대 행정학과 교수는 “고정적인 지출이 커질수록 기존 1년 단위의 예산 편성 방식으로는 장기 사업을 추진할 수 없다”며 “국가발전계획은 장기적인 재정운용방식이 필요한 만큼 중기 7~10년, 장기 20~30년 예산 계획기간을 늘려잡을 필요가 있다”고 말했다.

![[지스타2024] 수능 끝난 인파로 북적…시연 대기만 2시간 넘어](https://image.ajunews.com/content/image/2024/11/15/20241115175429879608_388_136.jpg)

![[내일날씨] 흐리고 오후부터 전국 곳곳 비소식…낮 기온 18∼23도](https://image.ajunews.com/content/image/2024/11/15/20241115180913550550_388_136.jpg)

![[포토] 2년 만에 한중 정상회담](https://image.ajunews.com/content/image/2024/11/16/20241116022352106727_518_323.jpg)

![[포토] 이재명 대표, 항소할 것…수긍하기 어려운 결론](https://image.ajunews.com/content/image/2024/11/15/20241115153509481363_518_323.jpg)

![[포토] 이재명 대표 1심 선고공판 출석](https://image.ajunews.com/content/image/2024/11/15/20241115143148327390_518_323.jpg)

![[포토] 이재명 1심 선고 앞두고 열린 지지·반대 집회](https://image.ajunews.com/content/image/2024/11/15/20241115133121442343_518_323.jpg)