[그래픽=한국경제연구원 제공]

아주경제 채명석 기자 = 30년 전 특수관계인 규제 범위인 ‘혈족 6촌, 인척 4촌’규정이 세태가 달라진 지금도 여전히 적용되고 있어 문제라는 지적이 제기됐다.

한국경제연구원(이하 한경연, 원장 권태신)은 4일 발표한 ‘특수관계인 관련 주요 법령의 문제점과 개선방안’ 보고서를 통해 이같이 밝혔다.

보고서는 상법, 자본시장법, 공정거래법 등에서 기준으로 삼는 특수관계인의 범위가 현실적이지 않다고 지적했다. ‘혈족 6촌·인척 4촌 이내’라는 특수관계인의 범위는 약 30년 전에 설정된 것으로 오랜 기간 가족·친족에 대한 사회적 인식변화가 반영되지 못했다는 것이다.

정승영 한경연 선임연구원은 “가족·친족관계의 바탕이 되는 민법에서 상속이라는 경제적 이해관계에 대해서 4촌까지만 그 권리를 인정하고 있다. 전경련이 2010년 9월 조사·발표한 ‘친족범위에 대한 국민인식 조사 결과 보고서’에 따르면 현실에서 친족 범위를 4촌으로 인식하고 있는 경향이 가장 높다”며 “특수관계인의 범위를 4촌 이내 혈족 수준으로 좁혀야 한다”고 주장했다.

또 특수관계인 규제의 기본전제는 ‘혈연·인척관계와 경제적인 이해관계도가 같을 것’인데, 이에 대해서도 보고서는 합리적이지 않다고 지적했다. 실제로 지난 10여년 동안 4촌간의 상속 사건은 2002년 약 1만6000건에서 2013년 3만5000건으로 11년 새 약 2.2배 증가했다.

정 선임연구원은 “긴밀한 혈족·인척 관계에서도 경제적인 충돌이 늘어나고 있다는 방증”이라며 “특수관계인 규제의 기본전제가 타당하지 않다”고 설명했다.

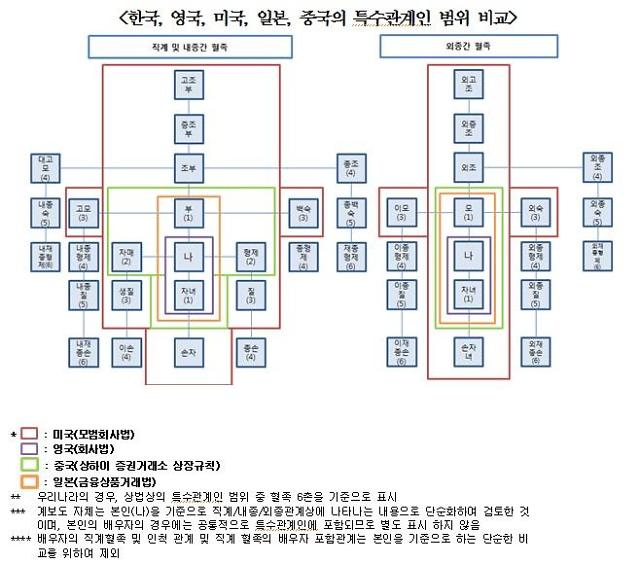

반면 영국, 미국 등 외국의 경우 특수관계인의 범위설정이 우리나라보다 좁다고 한경연은 설명했다.

영국의 경우 회사의 독립적 평가자 지정과 관련해 관계인의 범위를 현실적인 생활공동체인 배우자, 자녀 등으로만 보고 있다. 또 미국은 영국보다는 조금 넓은 범위를 포함하고 있지만, 3촌 이내로 범위를 제한하고 있다. 또 중국과 일본의 경우에도 규정의 목적에 따라 범위가 다르지만, 일반적으로 인식되는 가족 구성원 관계에 한정해 특수관계인의 범위를 설정하고 있다.

![[미리보는 CES] 개인 AI 시대 열린다…가전·모바일·모빌리티와 결합 속도](https://image.ajunews.com/content/image/2024/12/22/20241222180018956566_388_136.jpg)

![[알림] 아주경제·AJP 미래 전망 총장 포럼 오늘 개최](https://image.ajunews.com/content/image/2024/12/23/20241223063906360053_388_136.jpg)

![[슬라이드 포토] 2024 SBS 연기대상 레드카펫을 빛낸 배우들](https://image.ajunews.com/content/image/2024/12/21/20241221223535311348_518_323.jpg)

![[포토] 남태령 넘는 트랙터 상경 농민들](https://image.ajunews.com/content/image/2024/12/21/20241221154214630050_518_323.jpg)

![[포토] 윤대통령 측 석동현 변호사, 서울고검 앞에서 입장 표명](https://image.ajunews.com/content/image/2024/12/19/20241219161112655781_518_323.jpg)

![[포토] 악수하는 이재명 대표와 권성동 원내대표](https://image.ajunews.com/content/image/2024/12/18/20241218150658549939_518_323.jpg)