[2013년 국내 외국인주민의 국적별 분포. 서울시 제공]

[서울 자치구별 중국동포 현황]

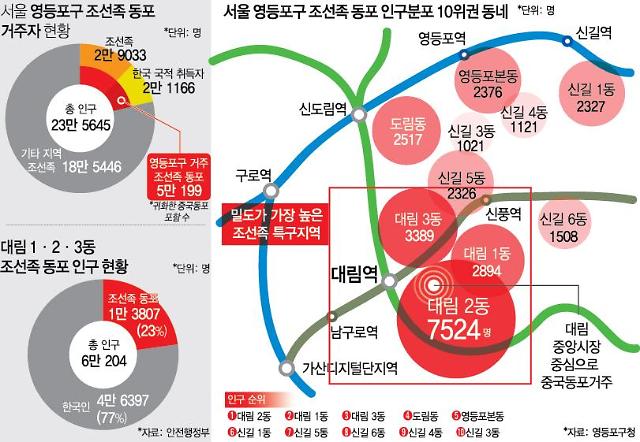

아주경제 강승훈 기자 = 국내에 거주하는 중국동포 수가 23만명을 넘어섰다. 특히 영등포구 대림2동의 주민등록인구대비(1만6558명) 중국 국적 외국인주민(1만3390명) 비율이 80.9%에 이르는 것으로 나타났다.

17일 행정자치부, 서울시 등에 따르면 서울 거주 중국동포는 지난 11월 말 기준 총 23만5645명으로 집계됐다. 이는 서울에 사는 외국인주민(41만5059) 전체의 57%를 차지하는 수치다. 주위에서 만나는 외국인 2명 중 1명이 중국동포인 셈이다. 단순하게 따졌을 때 강남구의 인구와 비슷하다.

자치구별로 영등포(5만199명), 구로(3만7703명), 금천(2만2523명), 관악(2만1254명), 광진(1만2692명) 순으로 밀집했다. 서울 서남부지역인 5개 자치구에 분포한 중국동포는 전체 60%(14만4371명)를 넘는다. 심지어 영등포와 구로구의 경우 외국인주민 인구 중 86% 수준에 해당하는 규모다. 이 일대가 '중국동포 타운'이라 불리는 이유이다.

중국동포의 본격적 한국 입국은 1980년대로 거슬러 올라간다. 당시 정부가 독립유공자 후손의 영주 귀국과 이산가족 친척상봉 차원에서 모국방문 길을 튼 것이다. 이후 1990년 초반까지 국내의 저임금 노동에 대한 수요가 급증하면서 이른바 '외국인 산업연수생' 제도로 대거 들어왔고, 이 와중에 1992년 한중수교로 더욱 늘어났다.

연도별로 증가 추이를 보면 2006년 7만7386명에서 이듬해 12만7240명으로 크게 많아져 증가세가 한동안 이어졌다. 그러다 2009년 20만명을 넘어서 2012년 24만7036명으로 최고치를 기록했다. 이후 2013년 22만5201명으로 잠시 하향세로 돌아섰으나 올해 다시 증가 곡선을 나타냈다.

최근 2년새 방문취업비자(H2) 기간 만료로 중국동포의 출국은 증가했지만 반면 체류가 자유로운 재외동포비자(F4) 요건 완화 및 확대에 따른 것이란 분석이 나온다. 중앙정부의 방침에 따른 것인데, 이는 동포라는 지위를 법적으로 점차 확대하고 있다는 해석이 가능하다.

중국동포들은 스스로 한국사회에서 생산, 소비, 투자를 통해 경제적 기여를 하고 있다고 생각한다. 중국동포들 가운데 귀화자나 영주권자들 역시 늘어가면서 국내 각종 산업에 투자하는 규모도 적지 않다. 이들에 대한 체계적인 지원과 관리가 내수 경제 활성화 차원에서 중요한 대목이다.

서울시가 지난해 7월 한 달간 중국동포와 서울시민 452명을 대상으로 벌인 실태조사 결과를 보면, 현재 중국동포들은 체류 안정화로 과거에 비해 생활이 전반적으로 나아졌다. 더불어 개인 위주가 아닌 가족 이주의 형태이면서 한국에서 소비와 저축 또한 커졌다. 따라서 중국동포가 한국의 경제, 사회, 문화 발전에 기여하는 방향으로 정책을 만들 필요가 있다고 언급했다.

하지만 중국동포들은 실질적 삶 속에서 내국인과 외국인의 구별이 모호한 게 사실이다. 국적으로는 한국인이지만 그들만의 집단과 어울려서 살아가고 있는 탓이다. 이에 기존의 다문화정책에 대한 불만이 터져나온다. 자신들을 다른 외국인과 같은 범주로 취급, 역차별을 받고 있다는 거부감으로 표현하기도 한다.

행자부 정윤종 사회통합지원과 외국인주민지원담당은 "외국인주민 중 가장 커다란 집단을 구성 중인 게 중국동포"라며 "중국동포는 현재 양적인 확대에만 크치는 게 아니라 우리사회의 질적 변화를 이끌고 있다"고 말했다.

[그래픽=김효곤 기자]

![[대학총장포럼] 한국 경제 비상조치 시급하다](https://image.ajunews.com/content/image/2024/12/23/20241223173758678288_388_136.jpg)

![[사고] 2024 아주경제금융증권대상 시상식 26일 개최](https://image.ajunews.com/content/image/2024/12/23/20241223090725865570_388_136.png)

![[포토] 2025 아주경제 미래 전망 총장 포럼](https://image.ajunews.com/content/image/2024/12/23/20241223204826600972_518_323.jpg)

![[슬라이드 포토] 2024 SBS 연기대상 레드카펫을 빛낸 배우들](https://image.ajunews.com/content/image/2024/12/21/20241221223535311348_518_323.jpg)

![[포토] 남태령 넘는 트랙터 상경 농민들](https://image.ajunews.com/content/image/2024/12/21/20241221154214630050_518_323.jpg)

![[포토] 윤대통령 측 석동현 변호사, 서울고검 앞에서 입장 표명](https://image.ajunews.com/content/image/2024/12/19/20241219161112655781_518_323.jpg)