미국에서 지난해 ESG(환경·사회·지배구조) 관련 소송이 3000건에 육박한 것으로 나타났다. 미국을 비롯해 해외에서 ESG 소송이 급증하는 만큼 컴플라이언스(규범 준수) 시스템을 구축하는 등 국내 기업들의 각별한 주의가 필요하다고 법조계는 당부했다. 세부적인 ESG 공시 범위는 정해지지 않았지만, 해외에서는 이미 소송을 통해 그 범위가 관습적으로 정형화되고 있다는 이유에서다.

친환경 제품이라고?..."그린워싱 소송 가장 활발"

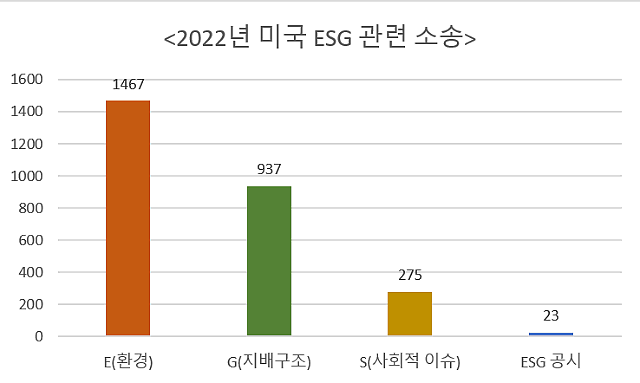

24일 법률 리서치 서비스인 '블룸버그 로(Law)'에 따르면 지난해 미국 ESG 관련 소송 중 환경 관련 소송이 1467건으로 가장 많았고, 지배구조 관련 소송이 937건, 사회적 이슈에 관한 소송이 275건으로 뒤이었다. ESG 공시에 관한 소송은 23건이었다. 국제 사회에서 ESG 국제 공시기준 최종안이 확립되지 않고 있는 사이 ESG 규제는 이미 소송으로 이어지고 있는 것이다.

미국 대형로펌 '시들리 오스틴'의 인혜연 변호사는 지난 13일 법무법인 대륙아주가 주최한 '미국에서의 ESG 집행과 소송의 실제 상황' 세미나에서 "미국 증권거래위원회(SEC)에서 룰이 나오고 나서 ESG 규정 집행이 시작되는 게 아니다"면서 "관습법으로서 이미 시행되고 있는 상태"라고 강조했다. 이어 "기업 입장에서는 ESG 관련 소송이 걸리기만 해도 신뢰가 떨어지고 주가로 이어질 수도 있다"고 설명했다.

'친환경적 양모 사용'을 광고한 운동화 회사 올버즈(Allbirds)는 "울 산업 자체가 친환경적이지 않다"는 이유로 개인들에게 소송을 당했다. 커피 회사 큐리그(Keurig)는 "커피 파운드가 재활용 가능하다"고 광고했다가 역시 소송이 걸려 진행 중이다. 델타항공은 지난 5월 '탄소 중립'이라는 표현을 사용해 허위광고를 했다며 소비자로부터 집단 소송을 당했다.

사회적 이슈(S) 부문에서는 공급망에서 일어나는 인권과 근로권의 관계에 주목해야 한다. 기업 규모에 따라 신장 위구르·서아프리카 등 해외 생산지에서 일어나는 근로자 인권 침해에도 책임을 져야 할 수 있다. 영국의 폐선박 중개사가 선박을 판 매각사에서 일어난 근로자 추락사고에 대해 소송을 당한 사례가 대표적이다.

"사내 ESG 전문가 양성해야...없으면 소송 때 수임료 이상의 비용 지불"

법조계는 ESG 소송 시 법률 비용과 벌금 부담을 줄이기 위해 사내에 ESG 전문가를 양성하는 등 '컴플라이언스 시스템'을 미리 구축해야 한다고 제언한다. 인혜연 변호사는 "ESG 규범 준수 전문가가 없을 경우 관련 소송을 당했을 때 실사·로펌·페널티 비용으로 수임료 이상의 비용을 지불하게 될 수 있다"고 설명했다.이외에도 △문서화한 공시 과정과 관리 체계 수립 △ESG 공시의 기초가 되는 데이터 관리 △회사와 공급망 전반에 걸쳐 ESG 취약점 파악 및 중요도 평가 △인권과 환경 등에 대한 정책 마련 △ESG 리스크 평가와 모니터링 등이 필수적이라고 조언했다.

특히 근로권 관리는 국내 기업들의 취약점으로 점쳐진다. 2019년 국가인권실태조사에 따르면 국내 원·하청 기업 사이의 인권 침해 및 차별 가능성에 대해 '매우 자주 있다'·'자주 있다'는 응답이 85.75%를 차지했다. 또 2021년 산업 재해 사망자 중 외국인 근로자 비율은 12.3%다. 근로자 1만명당 사고 사망자를 의미하는 사고사망만인율은 내국인 근로자에 비해 7배에 달했다.

이상봉 변호사(법무법인 대륙아주)는 "협력업체나 거래 상대방과 계약할 때 근로환경 안전에 관한 조항이 실제로 이행되지 않을 것을 뻔히 알면서도 형식상으로 넣는다면 책임을 질 수 있다"며 "공급망 내 ESG 리스크를 관리하기 위한 컴플라이언스 시스템 구축은 경영진의 의무"라고 강조했다.

![[포토] 계엄 해제 요구 결의안 가결](https://image.ajunews.com/content/image/2024/12/04/20241204013228905703_518_323.jpg)

![[포토] 비상계엄 선포 뒤 출입 통제되는 국회](https://image.ajunews.com/content/image/2024/12/04/20241204002524972309_518_323.jpg)

![[포토] 국회 본청 진입 준비하는 계엄군](https://image.ajunews.com/content/image/2024/12/04/20241204001859757236_518_323.jpg)

![[포토] 아시아 중심의 영어 뉴스 플랫폼 AJP, 공식 출범](https://image.ajunews.com/content/image/2024/12/03/20241203180422963133_518_323.jpg)