돌아보면, 코로나19는 2019년 겨울 속으로 스며들어 2020년 봄날에 전세계로 번졌다. 2019년 12월12일 중국 우한에서 처음 발생했고 2020년 1월20일 한국으로 건너왔다. 그 석달이 지난 4월25일 현재 국내에선 진정국면에 접어들었으나, 미국과 유럽을 비롯한 전세계에서 더욱 기승을 부리고 있는 상황이다. 코로나19의 창궐은, 전염병으로 고통받았던 과거의 기억들을 돌아보게 한다. 그중에 우리가 가장 끔찍한 악몽으로 기억하는 것이 콜레라의 기억이 아닐까 싶다.

콜레라는 당시 호열자(虎列刺)라고 불렀다. 중국에서 건너온 호열랄(虎列剌, 콜레라의 음차, 호랑이에 살을 찢기는 고통을 뜻함)의 랄(剌)자를 자(刺)로 잘못 읽으면서 정착된 낱말이다. 찌를 자(刺)가 들어가면서 의미는 더 선명해졌다. 호열자를 줄여 호역(虎疫)이라고도 했다. 이 병이 이 땅에 처음 나타난 것은 1821년(조선순조) 음력 8월이었다. 조정에 보고가 처음 올라온 것은 평양으로부터였다. 이것이 무슨 병인지 알지 못했기에 괴질(怪疾, 괴상한 병)이라고 불렀다.

"평양부 성 안팎에서 지난 그믐 사이에 문득 괴질이 돌아 사람들이 설사와 구토를 하고 근육이 비틀리면서 순식간에 죽음을 당했습니다. 열흘새 1천여 명이 죽었으나 치료할 약도 방법도 없습니다. 이 병에 걸린 자는 십중팔구 모두 죽었습니다. 평안도에서 시작해 여러 읍에 전염되는 속도가 불이 번지는 것 같았습니다." <조선왕조실록-순조21년 8월13일 기사, 평안감사 김이교의 장계>

이튿날인 8월14일엔 황해도에서도 난명지질(難名之疾, 이름을 알 수 없는 병)이 번지고 있다는 보고가 올라왔다. 황해도 사망자가 8천명에서 9천명에 이르며 앓고 있는 무리까지 포함하면 그 수를 셀 수 없는 상황이었다고 했다. 비변사에선 해당 지역 관리에게 정성으로 제사를 지내라고 지시한 것 외엔 뾰족한 대책이 없었다. 당시 수원에서 정조 왕릉을 이장하는 일을 맡았던 관리와 상여를 메는 일꾼들이 감염 사망하기도 했으며, 조선에 온 청나라 사신이 숨지기도 했다. 당시 조선 인구가 1천만명 정도였는데, 1835년엔 1백만명이 줄어들었다. 이 숫자가 콜레라 사망자를 대다수 포함하고 있을 것이다. 이 땅은 이렇게 혹독한 첫 호역(虎疫)을 치렀다.

콜레라는 인도의 풍토병이었다가 1817년 콜카타에서 발병해 전세계를 휩쓸었다. 콜카타에 주둔하던 영국 군인 5000명이 1주일 만에 몰살을 당했다. 1819년 유럽, 1820년 중국에 상륙했다. 이것이 한 해 뒤인 1821년 조선으로 들어온 것이다.

이 병을 조선에서는 쥣통[鼠痛]이라고 불렀다. 쥐같은 것이 사지를 타고 올라왔다가 내려갔다가 하는 것 같이 어마어마한 고통을 당하기에 이렇게 부른 것이다. 너무 아파 몸도 움직이지 못한 채 뼈만 남아 죽는 병이었다. 몸에 쥐가 들어온다는 상상 때문에, 민간에선 고양이 그림을 대문에 붙여 쥐귀신의 입장을 막는 처방까지 등장했다. 1895년 서양선교사 애비슨(O. R. Avison)은 이런 기록을 남기고 있다.

"조선사람들은 쥐귀신이 몸 안으로 스며들면 콜레라에 걸린다고 생각한다. 발에서 몸 위로 쥐가 올라와 복부까지 간다고 믿는다. 쥐가 올라오면서 근육에 쥐가 난다는 것이다. 도성을 걷다보면 대문에 고양이 그림을 붙은 것을 자주 볼 수 있었다."

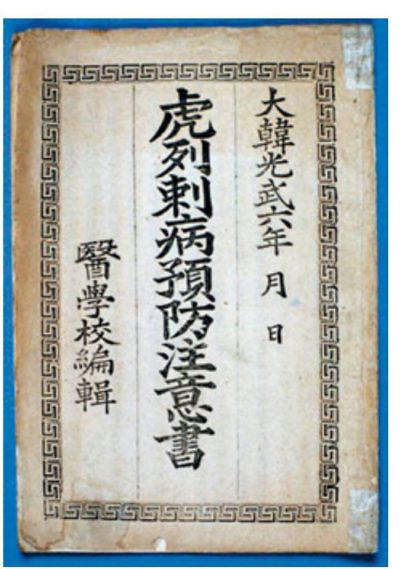

[1903년 대한제국 의학교에서 편찬한 '호열랄병 예방주의서']

콜레라의 악몽은 묘화(猫畵)의 유행을 낳았고, 또 '쥐가 난다'는 일상어를 만들어낸 셈이다. 또 '바가지 긁는다'는 말도 콜레라 때문에 나왔다. 시끄러운 소리를 내면 쥐를 쫓을 수 있는 것처럼, 쥐귀신도 그렇게 쫓을 수 있을 거라고 여겼다. 바가지를 긁어보면 기분 나쁘고 시끄러운 소리가 난다. 사람들은 쥣통을 막기 위해 밤새도록 바가지를 긁었다. 듣기 싫은 소리였지만 무서운 병을 막기 위해선 하는 수 없었다. 이것이 '아내의 잔소리'를 뜻하는 비유로 옮겨온 것이다.

1909년 7월 말 부산과 청주에서 콜레라 환자가 나왔다. 9월에는 서울로 번졌다. 석달만인 9월26일까지 전국에서 503명이 숨졌다. 관청 업무시간이 단축되고 학교는 휴교에 들어갔다. 시장 상점들은 문을 닫았고 콜레라를 피해 귀향하는 사람들로 기차역은 북새통을 이뤘다. 9월26일자 황성신문에는 호열자 예방법에 대해 안내하고 있다. "콜레라 병독을 가장 빠르게 전파시키는 것이 냉수이니 식수는 무조건 끓여먹을 것. 세면, 식기세척, 세탁 등에도 깨끗한 물을 골라 사용할 것. 식수 이외의 음식물도 반드시 익혀서 먹을 것. 찬밥이나 익히지 않은 채소를 먹지 말 것. 감염된 환자의 집이나 그 부근에서 만든 음식은 손대지 말 것." 10월 들어 환자가 크게 줄었고 12월엔 씻은 듯이 사라졌다. 1910년 1월 집계결과 콜레라 사망자는 1262명이었다. 당시에도 영웅적인 의사들이 있었다. 김익남, 유병필, 김필순 등의 이름이 보인다.

3.1운동이 있던 1919년 8월 다시 이 불청객이 찾아왔다. 1920년까지 기승을 부렸던 콜레라로 24,300명이 사망했다. 1918년 들어온 스페인 독감으로 3년새 18만명이 죽어가는 상황이었기에 엎친데 덮친 전염병이었다. 치열했던 만세운동은, 전염병이 창궐하는 가운데 그 유행병 감염을 무릅쓰고 거리로 뛰쳐나온 필사의 몸짓이었다.

[1920년 인천의 어느 마을에서 위생경찰과 의사들이 주민을 모아놓고 콜레라 예방접종을 하고 있다.[조선총독부 발간 '대정9년 호열자병 방역지'에 실린 사진]]

해방 이듬해 콜레라가 찾아왔다. 아이러니하게도 전염병은 해방 이후 귀국하는 동포들을 타고 감염됐다. 전우용은 그의 책 '현대인의 탄생'에서 이 대목을, "미생물도 해방을 맞다"라는 제목으로 표현한 바 있다. 1946년 5월 귀환동포 3150명을 싣고 중국 남부에서 온 수송선에 콜레라가 퍼져 2명이 사망했다. 미군은 우선 이들을 1주일간 격리 소독을 했다. 그리고 감염자 시신을 부산 영도 바닷가에 수장을 했다. 이 경솔한 조치가 인근 지역으로 콜레라를 번지게 하는 결과를 낳았다. 순식간에 질병은 부산을 덮쳤고 매일 수십명이 죽어갔다. 5월23일자 '자유신문'은 '귀환 동포선에 호역 침입, 금후 각지로 파급의 위험'이라는 제목의 기사에서, 대전과 인천에서 나온 환자들이 상하이에서 부산을 거쳐 입국한 귀환동포라는 사실을 밝히고 있다.

8월 4일에는 전국 사망자가 2천명을 넘어섰다. 미군은 '콜레라 예방 전단지'를 만들어 뿌렸다.

"겁내지 말고 다음과 같이 호열자를 방지하자. 파리를 죽이자, 파리채와 파리약으로. 음식물은 반드시 뚜껑을 덮어 파리가 없는 장소에 보관하자. 소독하지 않은 물은 반드시 끓여먹자. 음식 먹기 전과 대변 본 뒤에는 반드시 손을 씻자. 난데없는 살인자가 되지 말고 제각기 방역규칙을 지켜 동족에게 균을 전염시키지 마라. 이웃이나 가족 중에 설사하고 토하는 사람은 주저하지 말고 당국에 신고하자. 호열자는 결국 부주의한 사람에게만 전파하게 된다."

맥아더는 1946년 6월 미국 육군성에 월레보고서 '새 조선 건설의 지장(支障)'에서 이렇게 말하고 있다.

"현재 조선이 당면하고 있는 제2의 재난, 즉 중국으로부터 전재민(戰災民)이 전염하여 온 호역이 만연하여 지장을 주고 있다. 6월 중에 보고된 호역 환자 수는 1,212명인데 그중 651명은 사망했다."

▶ 죽어가는 환자, 지켜만 봤던 의사들

새 주둔자로서 미군은 일제 못지 않게 폭력성을 보이기도 했지만, 보건위생에서는 문명국임을 보여주었다. 일제는 조선의 질병을 범죄처럼 다뤘는데, 공중보건 업무는 경찰이 맡았고 의료인들은 종속적인 역할만 했다. 전염병 격리병원인 순화병원은 비참한 죽음의 상징처럼 여겨져서, 사람들이 욕을 할 때 "이런, 순화병원 갈 놈!"이라고 했다. 미군은 진주한 직후 군정청에 대규모 보건후생부를 만들고 각 도에 보건후생국을 뒀다. 그러나 실무를 맡을 인력이 부족했기에 경찰이 공중보건 업무를 맡는 식민지시대 관행이 오랫동안 계속됐다.

그러나 1946년 여름은 식민지 경찰의 업무능력은 공백상태에 있었고 미군의 보건후생 조직은 만들어지기 전이었다. 콜레라 치료 방법은 정맥을 통해 수액공급 주사를 놓는 것인데, 일본 당국이 일거에 떠난 뒤였는지라 의약품이나 의료기기가 아무 것도 남은 게 없었다. 미군들이 공급해주는 의약품도 초기엔 너무나 부족해 손을 못쓰고 죽는 이들이 많았다. 의사들은 약이 없어서 죽어가는 환자를 지켜만 봤다. 식구 중에서 전염병 환자가 나오면 비정하게 가족을 버리는 일도 잦았다. 당시 수련의로 활동했던 박희명은 이렇게 증언한다.

"환자가 병원에 올 때는 트럭에 실려왔는데, 지금 같으면 앰뷸런스겠지요. 보호자도 겁이 나고 경찰관의 제지도 있고 해서인지 거의가 가족이 안 따라왔어요. 그리고 환자가 죽어도 가족들이 시신을 찾으러 오지 않는 경우가 대부분이었어요. 환자들은 올 때도 트럭, 죽고난 뒤에도 트럭에 실려서 화장실에 가는 거죠. 죽음 앞에서는 부모형제나 부자간도 멀어진다고 봐야겠지요." <'8.15의 기억'(한길사) 중에서>

[‘40호 부락이 전멸 상태’라는 제목으로 콜레라의 참화를 보도한 영남일보 1946년 8월 4일자 기사이다. 경북 달성군 논공면 하동에 30명의 콜레라 환자가 발생해 13명이 사망하여 온 마을이 거의 전멸하다시피 했다고 전하고 있다. 하단에는 ‘호역 사망자 2천명 돌파’라는 기사도 보인다.]

▶대구 경북과 전염병의 악연

이 콜레라 창궐 때도 대구 경북은 유난한 아픔을 겪었다. 당시 한 신문이 "경북 달성군 논공면 하동마을에 30명의 콜레라 환자가 발생해 13명이 사망했다"는 기사를 보도했다. 이후 미군정은 콜레라 확산을 막는다면서 경북지역 주요 도로의 차량통행을 막았다. 주민들은 식량을 구하지 못해 일상생활이 불가능할 정도였다. 그들은 대구부청과 경북도청으로 달려가 식량을 구해달라고 부르짖었다. 성난 민심은 9월 총파업에 참가했고 대구 철도파업도 가세했다. 경찰발포로 1명이 사망하자 이 지역은 분노로 들끓었다. 10월2일 대구에 계엄령이 내려졌고 최악의 식량난으로 시름했던 이 지역이 2020년 코로나19에서 다시 뜻밖의 '종교단체 유탄'을 맞았으니 이런 악연이 없다.

1946년 콜레라로 환자 14,909명이 발생했고 9,632명이 목숨을 잃었다.(1946년 10월12일자 동아일보) 36년 식민지 압제에서 겨우 벗어난 문턱에서 왜 콜레라는 창궐했을까.

▶ 1946년엔 왜 콜레라 창궐했나

해방 이후 인구대이동과 관련이 있어 보인다. 1년새 귀국한 동포는 200여만명이었다. 일본인이 70여만명 돌아갔으니, 130만명 정도의 인구가 순증한 것이다. 이 증가가 서울 등 38선 이남의 대도시에 집중되었다. 귀국동포 중에는 돌아갈 고향이 없는 사람들이 많았는데, 질서가 일찍 잡힌 이북 지역에는 자리 잡을 여지가 적었다. 1946년 3월 북쪽의 토지개혁을 계기로 이북 주민들의 이남 이주가 급증했다. 이들은 농촌으로 가지 않고 도시로 몰려들었다. 서울 인구는 해방 후 1년새 30%가 늘어났다. 콜레라는 공중보건은 취약해지고 행정의 아직 제대로 가동되지 않은 상황에서 갑작스런 인구 증가를 맞은 그 북적이는 틈바구니로 끼어든 셈이다.

콜레라는 그 뒤에도 잊을만 하면 나타나는 전염병이었다. 1980년 이후에는 간헐적으로 100명 내외의 환자가 발생했고 2001년 132명 감염 보고가 있었으나 그 뒤로는 현저하게 뜸해졌다. 2016년 다시 콜레라 환자가 생겨나 당국이 긴장을 하기도 했으나 곧 사라졌다. 콜레라는 이제 호역(虎疫)이 아니라 묘역(猫疫) 정도로 힘이 꺾인 채 우리 주변을 가끔 어슬렁거리고 있지만, 우리의 방심과 허점을 타고 언제 어르릉거릴지 모른다.

이상국 논설실장

![[2024 서민금융포럼] 이복현 금감원장 서민금융 위한 포괄적 선택지 모색해야](https://image.ajunews.com/content/image/2024/11/21/20241121133047477780_388_136.jpg)

![[포토] 제8회 서민금융포럼](https://image.ajunews.com/content/image/2024/11/21/20241121114536531007_518_323.jpg)

![[포토] 기조연설 하는 페이커 이상혁](https://image.ajunews.com/content/image/2024/11/20/20241120115246771576_518_323.jpg)

![[포토] 발왕산은 벌써 겨울](https://image.ajunews.com/content/image/2024/11/19/20241119205226273772_518_323.jpg)

![[슬라이드 포토] 제44회 황금촬영상 시상식 참석한 스타들](https://image.ajunews.com/content/image/2024/11/18/20241118194949259743_518_323.jpg)