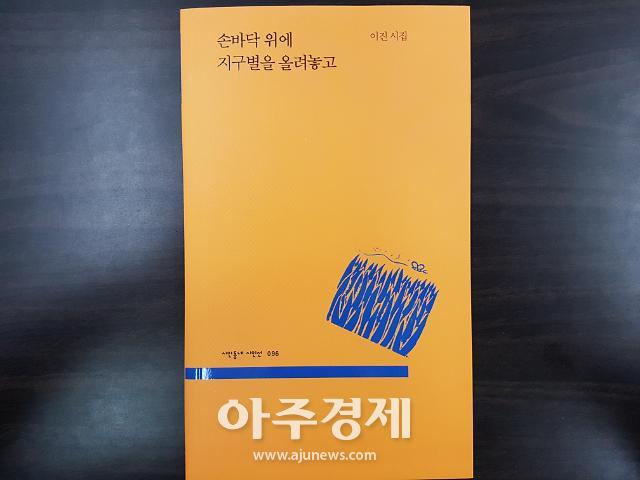

[사진=아주경제DB]

시인이 첫 시집의 세계로 끌어올린 것은 들끓는 말들의 태동과 동시에 뒤섞여 버린 마블링의 세계처럼 보인다. 사유의 소란으로서 끊임 없이 볼륨을 키우면서 꿈과 현실의 문턱을 자유로이 넘나든다.

신종호 시인이 해설을 통해서도 밝히듯, 시편들을 ‘갇힌 말’들의 질주라고 이야기하는 것이 어색해 보이지 않는다. 언어가 질주하는 동안 사유는 속도를 올리고, 지나온 시절과 지나갈 시절을 동시에 휘젓는 이 광활한 언어의 운동신경은 시인의 개성 넘치는 목소리를 잘 반영하기도 한다.

멈추기 않기 위해 지속적으로 노력하는 시인의 안간힘이 시를 통해 묵직하게 다가온다.

![[단독] 레거시 줄이고 첨단 메모리 집중… 삼성, 반도체 반등 시동](https://image.ajunews.com/content/image/2024/11/21/20241121140830654754_388_136.jpg)

![[포토] 제8회 서민금융포럼](https://image.ajunews.com/content/image/2024/11/21/20241121114536531007_518_323.jpg)

![[포토] 기조연설 하는 페이커 이상혁](https://image.ajunews.com/content/image/2024/11/20/20241120115246771576_518_323.jpg)

![[포토] 발왕산은 벌써 겨울](https://image.ajunews.com/content/image/2024/11/19/20241119205226273772_518_323.jpg)

![[슬라이드 포토] 제44회 황금촬영상 시상식 참석한 스타들](https://image.ajunews.com/content/image/2024/11/18/20241118194949259743_518_323.jpg)