[그래픽= 아주경제 미술팀.]

수출 규모가 40조원에 이르는 조선업이 노사 갈등에 따른 '수주 리스크'로 위기가 지속되고 있다. 조선업 발전 전략을 추진 중인 정부 정책의 실효성을 높이기 위해선 여느 때보다 노사화합이 뒷받침돼야 한다는 지적이 나오고 있다.

◆위기 확산에도 노조, '파업' 예고

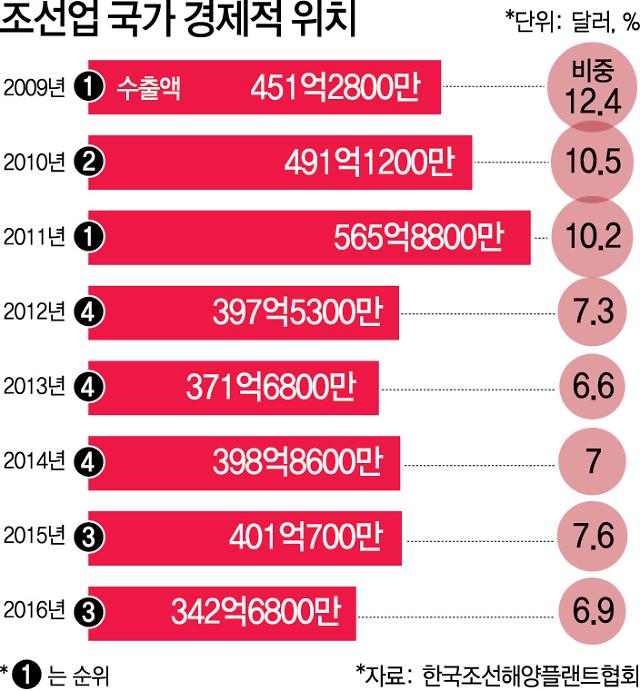

9일 한국조선해양플랜트협회에 따르면 2016년 기준 선박을 포함한 해양구조물 및 부품은 342억6800만 달러(약 39조원)어치 수출됐다. 수출 기여도로 따지면 반도체(622억2800만 달러), 자동차(406억3700만 달러)에 이은 3위다.

2009년 451억2800만 달러어치를 수출하며 1위를 차지한 것과 비교하면, 그 규모가 급감한 것이다.

실제 중국은 2010년 한 해에만 1608만3000CGT를 수주하며 전 세계 발주량의 41.6%를 차지했고, 현재 30%대를 줄곧 유지하고 있다. 반면 같은 기간 우리나라는 2011년 43.9%로 중국을 단 한 차례 역전했을 뿐 이후 20%대 수주량에 그치고 있다. 위기론이 나오는 이유다.

한 조선사 관계자는 "일반 상선의 경우 한국산과 중국산의 성능은 거의 대등한 수준까지 도달했다"며 "한국과 중국의 선박 신조 가격차도 7%에서 3%까지 좁혀졌다"고 말했다. 값싼 노동력에 따른 가격 경쟁력에다 기술력까지 갖췄다는 얘기다.

이런 이유로 중국의 '조선(造船) 굴기'에 맞서기 위해선 생산 원가에 영향을 미치는 임금 절감이 필요하다는 지적이 나오지만, 국내 상황은 정반대로 흘러가고 있다.

국내 빅3 조선소 가운데 삼성중공업을 제외한 현대중공업, 대우조선해양은 올해 임금단체협약에 난항을 겪고 있다.

각 노조는 경영 우려에도 불구하고 기본급 인상, 고용 유지 등을 주장하며 강경하게 맞서고 있다. 연내 추가 파업을 벌일 것이란 비관적인 전망이 나온다.

이는 수주산업에 치명적이다. 납기일을 맞추지 못할 것을 우려한 선사들이 발주를 회피할 공산이 크다.

다른 조선업계 관계자는 "조선강국인 만큼 수출은 이뤄지겠지만, 노조 문제는 수주 과정에서 꼬리표처럼 따라붙을 것"이라며 "노사화합은 선택이 아닌 필수"라고 말했다.

◆'기술우위·인재 유치' 노력 뒤따라야

지난 6월 11일 정성립 대우조선해양 사장은 기자간담회에서 "한국 조선업이 첨단화한다면 위기에서 벗어날 수 있다"고 짚었다. '세계 최고의 조선강국'이라는 타이틀을 유지하기 위해서는 무엇보다 기술우위를 이어가는 것이 중요하다고 본 것이다.

실제 국내 빅3 조선소는 고부가가치선박인 액화천연가스(LNG) 운반선 시장에서 1분기 전 세계 발주량 총 16척 가운데 15척을 싹쓸이했다.

우리 조선소들은 세계 최고의 LNG선박 제조 기술력을 갖춘 것으로 평가받는다.

LNG운반선의 한 척당 가격은 1만3000~1만4000TEU급 기준 약 1억8000만 달러(약 2001억원)로, 일반 유조선 8700만 달러 대비 두 배가 넘는다.

물론 이 시장에서도 중국은 우리를 위협하고 있다. 중국은 2015년 '제조 2025'를 통해 조선산업을 10대 중점 육성 분야로 선정했고, 올해 초에는 2020년까지 LNG선박 같은 고부가가치선박 수주 점유율을 40% 끌어올리겠다고 밝힌 바 있다.

업계 관계자는 "2020년 이후 중국의 고부가가치 선박 점유유율은 우리나라와 비슷한 수준에 이를 것"이라며 "무서운 점은 내수 물량의 자국 발주 원칙에다, 금융지원 등을 무기로 외국 선박의 중국 발주를 유인하고 있는 것"이라고 말했다.

이런 이유로 중국에 대항하기 위해선 인재 유치를 통해 기술력으로 차별화해야 한다는 목소리가 나온다.

한 조선업계 고위 관계자는 "업계가 어려워짐에 따라 인력 유출이 늘고 있는 게 가장 큰 문제"라면서 "우수한 인재를 확보해 기술 우위를 가져가고, 수주로 이어지게끔 하는 것이 가장 시급한 과제"라고 말했다.

이어 이 관계자는 "결국엔 정부가 연구개발(R&D) 정책을 통해 (조선업이) 롱런할 수 있는 발판을 마련해줘야 할 것"이라며 "군수산업이자 전략산업인 조선업에 대한 지원이 지속해서 이뤄지길 기대한다"고 덧붙였다.

![[날씨] 전국 대체로 맑지만 일부 지역 눈 또는 비](https://image.ajunews.com/content/image/2024/12/27/20241227173400344250_388_136.jpg)

![[포토] 우원식 의장에게 항의하는 국민의힘](https://image.ajunews.com/content/image/2024/12/27/20241227165203327755_518_323.jpg)

![[포토] 본회의장 나와 규탄대회 연 국민의힘](https://image.ajunews.com/content/image/2024/12/27/20241227165050901400_518_323.jpg)

![[포토] 헌법재판소 심판정 나서는 배진한 변호사](https://image.ajunews.com/content/image/2024/12/27/20241227165355871140_518_323.jpg)

![[포토] 다이빙 신임 주한 中대사, 전략적 협력 동반자관계 발전시킬 것](https://image.ajunews.com/content/image/2024/12/27/20241227140309624240_518_323.jpg)