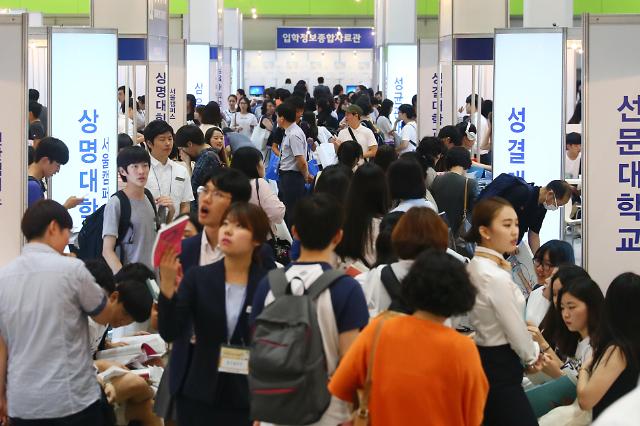

23일 오후 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 한국대학교육협의회 주최로 열린 '2016학년도 수시 대학입학정보박람회'가 상담을 받으러 온 학부모들과 학생들로 붐비고 있다.[사진=유대길 기자 dbeorlf123@ ]

아주경제 박성준 기자 = 교육부가 지난달 31일 내놓은 대학구조개혁평가에 따라 하위등급을 받은 일부 학교는 당혹감을 감추지 못하고 있다. 오는 9일부터 시작되는 수능접수에도 불똥이 튈것으로 예상된다.

이번 평가에 따라 재정지원 제한을 받는 학교는 일반대학 32개교, 전문대학 34개교다. 이들 학교는 교육부 방침에 따라 문을 닫거나 평생교육기관으로 전환될 가능성이 커졌다.

이에 따라 교육부는 대학 정원의 조절을 통해 고등교육의 경쟁력을 높이겠다는 입장이다.

정원 감축 목표는 총 9년간 3단계로 이뤄진다. 1주기(2014∼2016년)에 4만명, 2주기(2017∼2019년) 5만명, 3주기(2020∼2022년)는 7만명을 목표로 세웠다.

당장 이번 평가 결과에 따라 90점 이상인 A 등급을 제외하고 B, C, D, E 등급을 받은 대학들은 총 5534명의 정원을 추가로 줄여야 한다. 그동안 자율감축인원 4만1943명을 합치면 1주기인 2016년까지 총 4만7477명의 정원을 줄일 수 있다는 게 교육부의 예상이다.

그러나 강제로 정원을 감축하려면 현재 국회에 계류중인 대학구조개혁법안이 통과돼야 한다. 입법화 여부는 불투명한 상태이지만 교육부는 강도높은 구조개혁을 유도한다는 방침에는 변함이 없다. 이번 평가에서 70점 미만인 E 등급은 재정지원사업, 국가장학금, 학자금 지원 등이 전면 제한된다.

이번 평가에 따른 후폭풍도 만만찮다.

평가에서 D등급을 받은 강원대 총장이 물러나겠다고 밝혔고, 수원대는 보직교수들이 전원 사퇴키로 했다.

이번 평가에서 하위 등급을 받은 한 대학의 관계자는 "이제 입시 시즌이 시작되는데 당장 수험생들이 지원하는 대학을 고를 때 이번 대학 등급을 고려하게 될 것"이라며 "신입생 모집에 어려움을 겪게 될까 봐 걱정"이라고 말했다.

또 한 대학 관계자는 "지방의 최고 명문 국립대학이 하위 등급을 받고 위상이 낮은 대학들이 상위등급을 받은 것은 누가 봐도 납득이 가지 않는다"고 평가의 공정성 문제를 제기했다.

퇴출위기에 내몰린 대학들은 교육부를 상대로 소송도 불사한다는 방침이어서 대학구조개혁평가가 대학의 경쟁력을 높이는 계기로 자리 잡기까지는 적지 않은 진통이 예상된다.

![[포토] 계엄 해제 요구 결의안 가결](https://image.ajunews.com/content/image/2024/12/04/20241204013228905703_518_323.jpg)

![[포토] 비상계엄 선포 뒤 출입 통제되는 국회](https://image.ajunews.com/content/image/2024/12/04/20241204002524972309_518_323.jpg)

![[포토] 국회 본청 진입 준비하는 계엄군](https://image.ajunews.com/content/image/2024/12/04/20241204001859757236_518_323.jpg)

![[포토] 아시아 중심의 영어 뉴스 플랫폼 AJP, 공식 출범](https://image.ajunews.com/content/image/2024/12/03/20241203180422963133_518_323.jpg)