아주경제 박정수 기자= 한 때 ‘펀드열풍’을 이끌었던 해외펀드가 3분의 1토막이 나면서 몰락의 길을 걷고 있다. 더구나 수년간 이어진 대외 악재로 바닥권이던 해외펀드 수익률이 올들어 개선세를 보이며 원금이 상당부문 만회되자 자금이 밀물처럼 빠져나가고 있다.

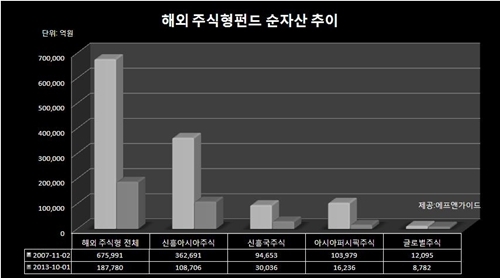

3일 펀드평가사 에프앤가이드에 따르면 해외 주식형펀드 순자산은 18조7779억원으로 역대 최고점이었던 2007년 11월 초 67조5991억원보다 48조8211억원이 줄면서 6년만에 3분의 1토막이 났다.

이같은 외면은 그간 브릭스와 중국, 베트남 등으로 이어진 해외펀드 쇼크가 투자자들에게 트라우마로 남았기 때문이다.

장춘하 우리투자증권 연구원은 “이머징펀드에서 본 손실로 장기간 묶여있던 투자자들이 최근 수익률이 나아져 원금을 회복하자 자금을 빼고 있다”면서 “특히 과거 해외증시의 지수대가 현재보다 높았기 때문에 해외펀드로 자금 유입은 오랜 시간이 걸릴 것”이라고 설명했다.

실제 개별펀드별로 살펴보면 ‘미래에셋차이나솔로몬증권투자신탁 1(주식)’(4조7400억원) ‘신한BNPP봉쥬르차이나증권투자신탁 2[주식](종류)’(4조2400억원) ‘슈로더브릭스증권자투자신탁A- 1(주식)’(2조2610억원) 등 중국과 브릭스펀드에서 자금이 대거 빠져나갔다.

지난 3분기(7~9월) 해외 주식형펀드를 보면 중국 펀드가 약진하며 수익률 상위권을 독식, 중국 실물지표 개선이나 정부 부양책이 잇따르면서 현지 증시가 급등한 덕분이다.

배성진 현대증권 연구원은 "해외펀드 투자자들이 수익률이 조금만 회복돼도 손을 털어버린다"며 "해외펀드에 대한 세제혜택 소멸도 환매의 주요 원인으로 꼽을 수 있다"고 전했다.

해외 펀드 규모가 이처럼 쪼그라든 또 다른 이유는 새로운 펀드에 돈이 들어오지 않고 있어서다. 2007년에 신규 설정된 해외 펀드(공모기준)는 298개에 달했지만 2008년에는 168개로 급감했으며, 올해엔 39개에 불과하다. 지난 2009년부터 신규설정된 펀드가 매년 20~60개선 수준이다.

운용업계 관계자는 "지난 2007년 앞다퉈 가입한 중국펀드에서 큰 손실이 겪은 투자자들은 해외펀드라면 손사래부터 치는 경우도 있다"면서 "신규 해외펀드를 내놓아도 자금이 몰려오는 현상은 드물어지고 있다"고 전했다.

과거 손실분에 대한 신뢰가 아직 회복되지 않은 상태라서 자산운용업계가 선뜻 해외펀드 발굴에 나서지 못하는 것이다.

이에 대해 장 연구원은 "점점 국내펀드에서는 고수익을 거둘 수 없는 환경이 돼 가고 있어 결국 해외펀드로 눈을 돌려야 될 것"이라며 "투자자들은 이를 깨닫고 점진적인 해외펀드 투자에 나설 필요가 있다"고 조언했다.

![[날씨] 아침 기온 0도 안팎 뚝…일교차 15도 내외](https://image.ajunews.com/content/image/2024/11/23/20241123161702152439_388_136.jpg)

![[슬라이드 포토] 성수동이 들썩 오데마 피게 포토콜 참석한 스타들](https://image.ajunews.com/content/image/2024/11/22/20241122205657914816_518_323.jpg)

![[포토] 제8회 서민금융포럼](https://image.ajunews.com/content/image/2024/11/21/20241121114536531007_518_323.jpg)

![[포토] 기조연설 하는 페이커 이상혁](https://image.ajunews.com/content/image/2024/11/20/20241120115246771576_518_323.jpg)

![[포토] 발왕산은 벌써 겨울](https://image.ajunews.com/content/image/2024/11/19/20241119205226273772_518_323.jpg)