(아주경제 유희석 기자) 우리나라 건설산업은 진입장벽이 높은 것으로 유명하다. 아무리 좋은 장비, 숙련된 인력을 많이 보유하고 있더라도 ‘건설업 등록업체’가 아니면 어떤 공사 입찰에도 참여할 수 없다. 특히 지난 1997년 건설업 면허제(허가제)가 건설업 등록제로 바뀌기 전에는 대기업이라도 건설업에 진출하는 것이 어려운 일이었다.

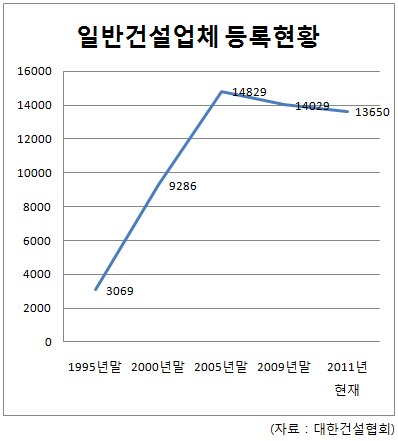

(아주경제 유희석 기자) 우리나라 건설산업은 진입장벽이 높은 것으로 유명하다. 아무리 좋은 장비, 숙련된 인력을 많이 보유하고 있더라도 ‘건설업 등록업체’가 아니면 어떤 공사 입찰에도 참여할 수 없다. 특히 지난 1997년 건설업 면허제(허가제)가 건설업 등록제로 바뀌기 전에는 대기업이라도 건설업에 진출하는 것이 어려운 일이었다. 건설업 등록제가 도입된 이후에도 부작용은 계속됐다. 진입 장벽은 낮아졌지만 대신 건설업체가 우후죽순처럼 늘어나기 시작한 것이다.

19일 국토해양부에 따르면 현재 등록된 일반건설업체는 1만3634개, 전문건설업체 6만1356개에 달한다. 인구 5000만명의 나라에 건설회사 사장만 7만명에 달하는 것이다.

건설업체로 등록됐다 하더라도 다시 업무영역과 종류별로 분리돼, 경영 활동에 제약을 받는 것은 마찬가지다.

예를 들어 지난해 약 2000억원의 매출을 기록하고 종업원이 300여명에 달하는 A건설은 국내 발주공사 입찰에 참여할 수 없다. 전문건설업체(하청)로 등록돼 있기 때문이다.

반면 종업원 20명, 연 매출 200억원 규모의 B건설은 일반건설업체(원청업)라는 이유로 입찰에 마음껏 참여할 수 있다. B건설이 규모가 훨씬 큰 A건설에 도리어 하청을 주는 웃지 못할 상황이 발생하는 것이다. 서류상의 시공실적 없이는 능력은 있어도 사업에 참여할 수 없게 하는 시스템이다.

이 같은 '칸막이식' 업역(업무영역) 규제에 대한 논란은 수 년째 계속되고 있지만 아직 개선 조짐은 나타나지 않고 있다. 업계에 뿌리깊은 관행으로 자리잡아 있고, 정부도 업계의 불만을 감수하면서까지 굳이 제도 개선에 나서려 하지 않기 때문이다.

업계 관계자는 “시공 능력이 충분한 회사라도 건설실적을 보유하지 못하면 입찰자격조차 받을 수 없는 것이 현실”이라며 “건설산업 선진화를 위해서는 업역·업종 규제가 가장 먼저 폐지돼야 한다”고 말했다.

건설업에 대한 과보호는 외국계 건설사의 국내 시장 진출을 힘들게 하고 있다. 대한건설협회에 따르면 지난 1996년 건설시장 개방 이후 국내에 진출한 외국계 건설사 중 현재 남아 있는 업체는 단 7개에 불과하다. 지난 2009년 9월에는 시공능력평가 9위의 일본 다이세이건설이 국내 시장에서 철수했다.

한 건설사 관계자는 "외국계 건설사가 국내 시장에서 사업을 진행하기는 사실상 불가능하다"며 "건설업계가 과거의 관행에서 벗어나지 못하고 우물안 개구리로 머물러 있는 것은 아닌지 스스로 반성해볼 필요가 있다"고 말했다.

![[포토] 눈 쌓인 덕수궁](https://image.ajunews.com/content/image/2024/11/27/20241127082949997862_518_323.jpg)

![[포토] 화성시 화재현장 합동감식](https://image.ajunews.com/content/image/2024/11/26/20241126123450357646_518_323.jpg)

![[포토] 법원, 이재명 위증교사 1심 무죄 선고](https://image.ajunews.com/content/image/2024/11/25/20241125145229136612_518_323.jpg)

![[포토] 법원 출석하는 이재명 대표](https://image.ajunews.com/content/image/2024/11/25/20241125140609985611_518_323.jpg)