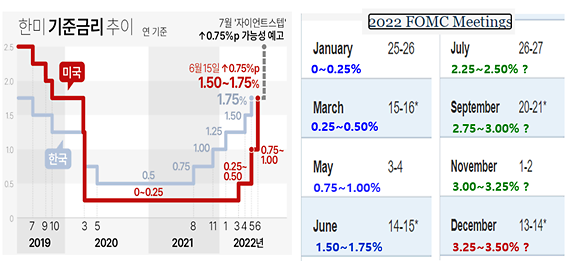

지난 6월 14~15일 양일에 걸친 6월 FOMC에서 미국 연준은 0.75%포인트 금리 인상을 단행하였다. 미국 5월 소비자물가지수(CPI)가 전년 대비 8.6% 상승하며 41년 만에 최고치를 기록하자 시장은 이른바 연준의 ‘포워드 가이던스’에 따라 ‘빅 스텝(50bp)’까지는 각오했지만 막상 연준의 선택은 1994년 11월 이후 28년 만에 경험하는 ‘자이언트 스텝(75bp)’ 금리 인상이었다.

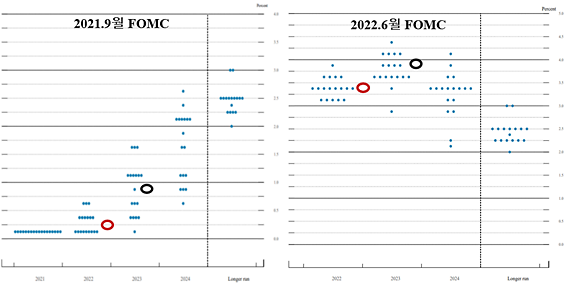

3·6·9·12월 FOMC에서는 연준의 경제 전망과 함께 ‘점 도표’도 제시된다. “인플레이션은 일시적”이라던 연준 관계자들과 재무장관 등의 주장이 얼마나 근거 없는 희망에 불과했는지는 우리가 현실로 확인하고 있는데, 이번 6월 FOMC에서도 그들은 어김없이 3개월 전에 제시했던 경제 전망에 대폭 수정을 가했다. 금년 미국 경제성장률 전망치는 3월 2.8%에서 1.7%로 낮아졌고, 연준이 주시하는 물가지표인 PCE(개인소비지출) 인플레이션 전망치는 4.3%에서 5.2%로 대폭 끌어올렸다. 작년 9월 FOMC 때만 하더라도 금리 인상은 2023년에나 가서 생각해 볼 수 있을 것 같았던 점 도표 중간값은 채 1년이 되지 않아 공중부양에 나서고 있는 상황이다.

[자료 1] 연준의 점 도표(Dot plot) 변화[그래픽 = 저자 제공]

[자료 2] 한.미 기준금리 추이 및 전망[그래픽 = 저자 제공]

연준의 광속(光速) 행보에 유럽중앙은행(ECB)도 움직이는 모습이다. 당장 오는 7월 21일 통화정책회의에서 25bp 금리 인상에 나설 것임을 밝힌 데다 9월 회의에서는 그들도 소위 ‘빅 스텝’을 밟고 이어지는 회의 때마다 점진적으로 금리를 올릴 수 있음을 시사하고 있다. 뿐만 아니라 연준이 잡아당기면 어지간한 국가들의 중앙은행들도 같이 잡아당겨야 한다. 최근 주요 국가들의 금리 관련 움직임만 정리해도 5월에는 멕시코(50bp, 7.0%), 뉴질랜드(50bp, 2.0%), 6월에는 캐나다(50bp, 1.5%), 브라질(50bp, 13.25%), 영국(25bp, 1.25%), 스위스(50bp, -0.25%), 아르헨티나(300bp, 52.0%) 등이 적극적으로 긴축에 나서고 있다.

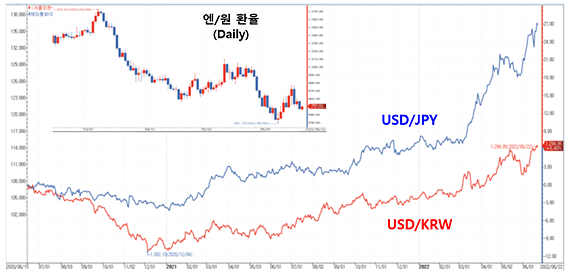

다만 독야청청(?) 완화적 통화정책을 이어가겠다고 고집을 부리는 곳은 일본은행(BOJ)인데, 그 결과는 일본 엔화 가치의 급격한 하락(달러·엔 환율 상승)과 엔·원 재정환율의 급격한 하락세다([자료 3] 참조. 지난 2년간 달러·원 환율이 6.5% 오르는 동안 달러·엔 환율은 27% 상승). 앞으로 주목할 것은 과연 ‘아베노믹스’로 75엔대였던 달러·엔 환율을 125엔까지 끌어올렸을 때처럼 135엔도 돌파하여 145엔에서 멈출지 150엔에서라도 멈출지 모를 엔화가치의 급격한 추락이 이번에도 ‘수출 경쟁력 제고’라는 이유를 갖다 붙여서 일본 증시 상승을 이끌어낼 수 있을 것인가 하는 점이다. 글로벌 유동성 축소와 금리 상승이 진행되는 와중에 말이다.

[자료 3] 엔화약세 못 쫓아가는 원화약세[그래픽 = 저자 제공]

◆ 더 잃지 않는 길이라도 모색해야 할 때

아무래도 버블은 이미 터지고 있음을 인정해야 할 듯하다. 팬데믹 이후, 아니 조금 더 시야를 넓혀보면 2008년 금융위기 이후 지구촌 곳곳에 어마어마하게 부풀어 올랐던 그 거품들이···. 그런데 아직 시장의 항복(capitulation)은 관찰되지 않고 있다. 자산시장에 뛰어든 개인투자자들은 그동안 유튜브 등을 통해 귀가 따갑도록 들었던 “손절하는 순간 손실은 확정된다. 주가를 비롯한 자산가격은 역사적으로 늘 우상향이었다. 버티면 기회는 온다”는 투자철학 내지 기법에 상당히 매료되어 있는 듯하다.

그러한 지침(?)에 공감하여 ‘비자발적’ 장기 투자에 나서는 것을 두고 뭐라고 할 수는 없다. 그러나 “도대체 빠지는 이유라도 알자!”는 소리가 여기저기에서 들리는 장세에서 강세장에서나 통할 법한 막연한 ‘저가 매수(buy the dip)’ 전략은 섣불리 구사할 때가 아니라고 본다. 심지어 레버리지를 일으켜 단기에 큰 수익을 내거나 그간 입은 손실을 회복하겠다는 시도는 매우 위험해 보이는 시점이다. 코로나 이전 코스피는 2100~2220 정도였다. 그리고 아직도 20조원대에 이르는 신용잔액은 얼추 6조~7조원이었던 때가 불과 몇 년 전이다. 지금은 버는 것 이상으로 잃지 않고 지키는 것이 중요한 때다.

![[날씨] 아침 기온 0도 안팎 뚝…일교차 15도 내외](https://image.ajunews.com/content/image/2024/11/23/20241123161702152439_388_136.jpg)

![[슬라이드 포토] 성수동이 들썩 오데마 피게 포토콜 참석한 스타들](https://image.ajunews.com/content/image/2024/11/22/20241122205657914816_518_323.jpg)

![[포토] 제8회 서민금융포럼](https://image.ajunews.com/content/image/2024/11/21/20241121114536531007_518_323.jpg)

![[포토] 기조연설 하는 페이커 이상혁](https://image.ajunews.com/content/image/2024/11/20/20241120115246771576_518_323.jpg)

![[포토] 발왕산은 벌써 겨울](https://image.ajunews.com/content/image/2024/11/19/20241119205226273772_518_323.jpg)