14일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 구리 가격이 지난 1년간 67% 폭등하는 등 원자재 시장이 슈퍼사이클 초기 단계에 진입했다는 주장이 제기됐다고 보도했다. 사진은 러시아의 한 구리 전기분해 시설. [사진=월스트리트저널(WSJ) 캡처]

최근 금융시장의 최대 악재로 거론되는 인플레이션, 국채금리와 밀접하게 연결되는 원자재의 가격 상승 속도가 예사롭지 않다.

14일(이하 현지시간) 미국 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 국제 원유시장의 벤치마크로 꼽히는 런던 ICE 선물거래소의 브렌트유 가격은 지난해 10월 이후 82%가 뛰었고, 구리 가격은 9년 만에 최고치를 기록했다.

이와 관련 일각에서는 주요 원자재 가격상승의 추세가 장기적으로 이어지는 ‘슈퍼사이클’ 초기 단계에 진입했다고 보고 있다.

특히 시장 투자자들은 2000년대와 2010년대에 나타났던 가격 급등세가 재연될 것으로 기대하고 있다. 하지만 경제 전문가들은 현재의 세계 경제 상황이 이전과 다르다는 점을 앞세워 시장이 원하는 ‘슈퍼사이클’은 없을 거라고 지적한다.

WSJ은 “지난 슈퍼사이클은 미국, 중국 등 주요국의 경제가 급격한 산업화와 도시화를 겪는 과정에서 발생한 막대한 원자재 수요에 의해 나타났다”면서 “현재의 원자재 상승세가 장기적으로 갈 가능성은 희박하다”고 설명했다.

이어 많은 경제학자가 현재 시장에서 과거의 슈퍼사이클을 재연할 만한 촉매제를 찾지 못했다고 부연했다. 팬데믹 사태 완화로 세계 경제 회복의 속도가 빨라짐에 따라 올해와 내년 원자재 수요가 늘어나겠지만, 그 이후에도 증가세가 이어질지에 물음표를 던진 셈이다.

예일-싱가포르국립대(NUS)의 데이비드 잭 교수는 “지난 6개월에서 12개월의 원자재 시장 변화를 새로운 슈퍼사이클의 전조라고 보기에는 회의적인 특징들이 있다”며 원자재 슈퍼사이클 진입 주장에 부정적인 시각을 드러냈다.

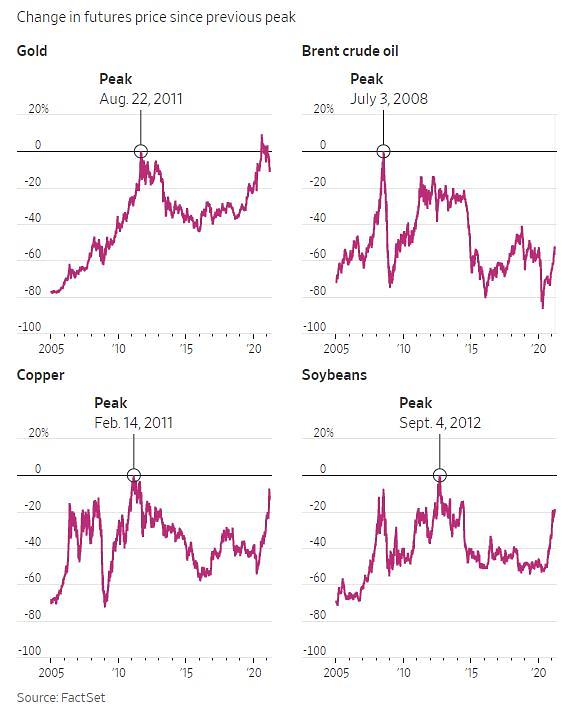

원자재 슈퍼사이클 당시 주요 선물 가격의 변동 추이. 왼쪽 위부터 시계방향으로 금, 브렌트유, 대두,구리. [사진=월스트리트저널(WSJ) 캡처]

과거 슈퍼사이클이 시작될 때 유가와 구리가격은 10년 내 최저 수준이었고, 중국의 급속한 산업화로 원자재 수요가 넘쳐나던 시기로 원자재 가격의 상승세가 유지되기 적합한 환경이었다.

하지만 현재 과거 대규모 원자재 수요를 촉발했던 중국의 경제성장 속도가 둔화하고, 원자재 가격도 이미 오를 때로 오른 상태다.

아울러 지금의 상승세가 펀더멘털보다는 각국 정부가 팬데믹 극복을 위해 공격적으로 내놓은 통화 완화정책으로 시장에 풀린 과도한 유동성에 의한 것이기 때문에 지속적인 랠리를 기대하기 힘들다는 지적이다.

전 세계적으로 추진되는 친환경 정책이 원자재에 미치는 영향이 각기 다른 것도 ‘원자재 슈퍼사이클’ 기대에 제동을 건다.

이와 관련 WSJ은 “탄소배출 저감 대책, 청정에너지 전환 정책 추진은 니켈, 구리 등의 수요를 늘리지만, 디젤·휘발유의 수요는 축소시킨다”며 “석유 소비가 둔화할 거란 전망이 지배적”이라고 부연했다.

WSJ에 따르면 런던 금속거래소의 구리 가격은 지난 1년간 67%가 급등해 톤(t)당 9100달러를 기록했다. 골드만삭스는 “(친환경) 에너지 전환에는 전력을 저장하고, 전송하는 금속이 필요하다. 이 때문에 구리 가격은 향후 1년 동안 사상 최고가인 t당 1만500달러에 달할 것”이라고 추산했다.

한편 WSJ은 “상품(원자재) 가격은 금융시장에서 중요한 지표다. 휘발유 등 에너지 비용이 오르면 올해 미국의 인플레이션 비율도 높아지게 될 것”이라며 최근 주식 등 금융시장이 인플레이션 상승 우려에 크게 흔들렸다고 언급했다.

![[포토] 겨울왕국 한라산](https://image.ajunews.com/content/image/2024/12/18/20241218134919258470_518_323.jpg)

![[포토] 경제부총리-외교장관 합동 외신기자 간담회](https://image.ajunews.com/content/image/2024/12/18/20241218113554802359_518_323.jpg)

![[포토] 아침 추위가 빚은 풍경](https://image.ajunews.com/content/image/2024/12/17/20241217114825954467_518_323.jpg)

![[포토] 한동훈, 당 대표직 사퇴합니다](https://image.ajunews.com/content/image/2024/12/16/20241216114507341351_518_323.jpg)