[사진=아이클릭아트 제공]

개인 투자자를 보호하기 위해 도입한 금융당국의 P2P가이드라인이 오히려 리스크를 높이는 부메랑이 되어 돌아오고 있다. 중소기업과 소상공인, 중·저 신용자들에게 '단비' 역할을 톡톡히 했던 예전 P2P 모습은 사라진지 오래다.

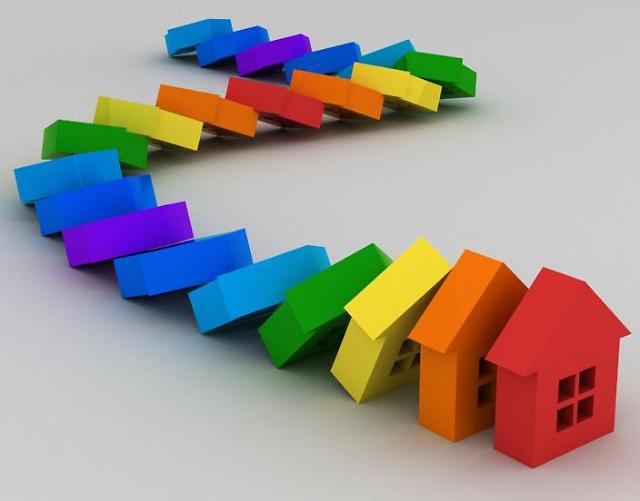

P2P업체가 140여 곳에 이를 정도로 시장은 급팽창했지만 각종 규제로 투자자 모집이 차단된 대부분 업체들은 안정성보다 수익률이 높은 PF(Project Financing) 상품만 앞다퉈 내놓고 있다. 하지만 PF상품은 리스크가 높을 뿐만 아니라 부동산 시장이 하락세에 접어들면 도미노 부실이 발생할 수 있다.

21일 관련업계에 따르면 일부 P2P금융사들이 존재하지도 않는 상품을 올려 투자자를 모집하거나 대출금을 부풀려 모집하는 등 꼼수를 부리고 있다.

이러한 식으로 금액을 부풀려 고수익으로 투자자를 모집하는 방식으로 신뢰를 쌓는 것이다.

◆ 가이드라인 도입하니…하이리스크 상품 더 인기

수익을 우선하는 투자 추세가 심화되면서 리스크 높은 상품들이 인기를 끌고 있다. NPL과 PF 상품이 대표적이다.

한국P2P협회 회원사들은 금리 제한이 20% 이하로 묶여 있고 외부 회계검사를 받는 등 자정 노력을 하고 있지만 비회원사에 대한 통제는 전무하다. 고삐 풀린 비회원사들은 온라인 커뮤니티를 통해서 홍보글을 게시하는 식으로 투자자를 유인하거나 고수익과 리워드를 미끼로 투자자를 현혹하는 경우가 많다.

P2P 투자자는 "투자 한도가 1000만원으로 묶이니 아무래도 고수익을 보장하는 상품으로 눈길이 간다”고 말했다.

대다수 업체들은 PF상품이나 ABL 상품의 안정성을 강조하면서 장밋빛을 제시한다. 분양이 완료됐기 때문에 100% 안정적이라고 유혹하는 것이다. 하지만 분양이 완료됐다는 것은 보통 계약금을 걸어 놓았다는 것으로 후에 잔금이 들어오지 않으면 문제가 될 수 있다. 또 이들 상품은 실거주자 보다는 투기세력이 상당수이기 때문에 부동산 시장이 하락하면 분양 취소가 이어질 수 있다. 무조건 안전하다고 보기 힘든 것이다.

이승행 한국P2P금융협회 회장은 "부동산 PF나 ABL 상품은 지역을 유심히 봐야 한다"며 "LTV가 당초 예상했던 것 보다 낮으면 투자금을 전부 상환하지 못할 수 있다. 더군다나 투기 지역에 걸리면 결국 분양하는 사람들도 대출이 거부된다"고 조언했다.

P2P 금융 시장이 하이리스크 부동산 투자처로 변질되자, NPL취급을 전문으로 하는 대부업체들은 P2P업체에 전화를 돌리며 부실이 발생한 상품을 매입하는 경우도 있다.

◆ 금융당국 관리·감독?…"임시방편"

일각에서는 내년부터 P2P 대부업자가 금융당국에 등록해야 하기 때문에 문제 있는 업체를 걸러낼 수 있을 것이라고 기대한다. 하지만 이는 임시방편일 뿐이다.

무엇보다 대부업체가 일반 대부업체인지 아니면 P2P사업을 하는 대부업체인지 구분하기 어렵다. 자발적으로 금감원에 등록하지 않는한 등록을 강제하기 쉽지 않다.

더군다나 관리·감독은 대부업을 대상으로 하기 때문에 P2P 플랫폼의 자금 흐름을 명확하게 볼 수가 없다. 이전부터 한국P2P금융협회가 금감원에 문제 업체를 보고하고 있지만 당국이 P2P플랫폼을 제재할 근거가 없어 무용지물이다.

◆ 소상공인·중소기업 상품 활성화는 먼 나라 얘기

소상공인과 중소기업 상품이 시장에서 외면받는 이유는 간단하다. 수익률이 낮기 때문이다. 가이드라인 도입 후 고수익 상품으로 쏠림이 가속화되자 "위험한 상품을 강력하게 규제해야 하는데 결국에는 소상공인·자영업자 상품에 직격탄이 됐다"는 불만이 쏟아져 나온다.

기관 투자자가 한정적인 것도 문제다. 업계 관계자는 "자산 운용사 대부분이 부동산 PF에 자금을 투자하기 때문에 PF 자금만 늘고 소상공인이나 중소기업은 쪼그라들었다"고 토로했다.

소상공인과 중소기업 대출을 늘리기 위해서는 저축은행 등 다수 금융사들이 P2P에 투자할 수 있도록 문을 열어줘야 한다는 요구가 빗발치는 이유다.

또 다른 관계자는 "기관 투자를 활성화해야 한다"며 "P2P업체의 면밀한 심사와 저축은행의 자금력이 결합되면 중소기업도 중금리 대출을 받을 수 있고 투자자도 안정적으로 투자금을 회수 할 수 있다"고 주장했다.

![[알림] 6일 라스베이거스서 AJP 글로벌 성장 포럼](https://image.ajunews.com/content/image/2024/12/30/20241230100232172904_388_136.jpg)

![[포토] 힘차게 떠오르는 을사년 새해](https://image.ajunews.com/content/image/2025/01/01/20250101082227967413_518_323.jpg)

![[포토] 국회 제주항공 여객기 사고 합동분향소 묵념](https://image.ajunews.com/content/image/2024/12/31/20241231140950608049_518_323.jpg)

![[포토] 한남동 관저 앞 탄핵 반대 집회](https://image.ajunews.com/content/image/2024/12/31/20241231122357560268_518_323.jpg)

![[포토] 제주항공 여객기 충돌로 파손된 무안공항 방위각 시설](https://image.ajunews.com/content/image/2024/12/30/20241230114106797141_518_323.jpg)