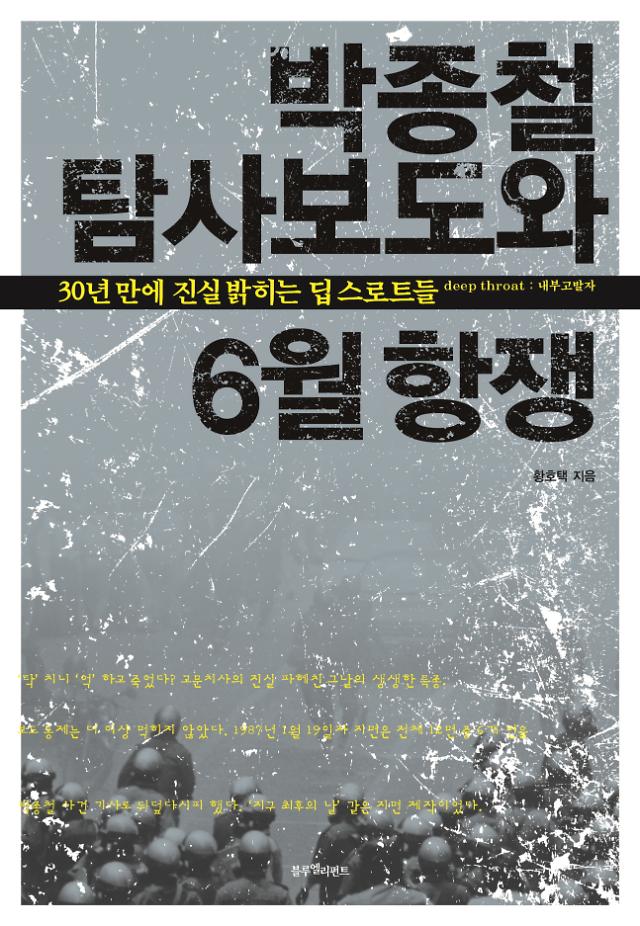

'박종철 탐사보도와 6월 항쟁' [사진=블루엘리펀트 제공]

아주경제 박상훈 기자 =1987년 1월 서울대 언어학과 3학년 박종철은 서울 남영동 대공분실로 연행돼 10여 시간 동안 구타와 물고문을 당했고 결국 숨졌다. 당시 경찰은 이 사건에 대해 "탁 치니 억하고 죽었다"고 발표하며 그의 죽음을 은폐하려 했다.

1987년 민주화 항쟁의 도화선이 됐던 박종철 고문치사 사건을 취재했던 현장기자의 회고록 '박종철 탐사보도와 6월항쟁'(블루엘리펀트)이 출간됐다.

이 책은 경찰에서 조사를 받던 중 박종철이 ‘쇼크사’ 했다는 경찰 치안본부 대공 수사팀의 보고서 내용이 알려진 후 진짜 사인은 물고문에 의한 질식사라는 사실이 밝혀지기까지 1년에 걸쳐 이 사건을 집요하게 파고든 언론의 이야기를 담고 있다.

"14일 오전 11시 45분경 박군(고·故 박종철씨)을 처음 보았을 때는···(중략)호흡곤란으로 사망한 것으로 판단됐으며 물을 많이 먹었다는 말을 조사관들로부터 들었다."(동아일보 1987년 1월 17일자 보도)

박종철이 경찰의 물고문으로 사망한 것이 드러난 것은 의사 오연상씨의 이 같은 증언과 몇몇 양심적인 관계자들의 폭로가 결정적이었다. 언론의 역할도 적지 않았는데, 저자는 당시 취재기자를 비롯해 수사 관련자와 제보자, 딥 스로트(deep throat·내부고발자) 등을 다시 만나고 자료를 추가수집하는 등 30년 만의 '후속보도'에 나섰다. 1987년 당시의 급박했던 정세와 치열했던 취재과정이 마치 오늘자 신문을 읽는 것처럼 생생하게 느껴지는 것은 저자의 이런 노력 때문이다.

저자가 고명승 보안사령관, 안유 영등포교소도 보안계장, 박철언 안기부장 특보, 정구영 서울지검장, 최환 서울지검 공안부장, 황적준 국립과학수사연구소 부검의 등 당시 핵심 관계자들을 새롭게 인터뷰한 내용은 사건을 독자 스스로 재구성하는 데 일조한다. 박종철 고문치사 사건을 처음으로 세상에 알렸던 당시 중앙일보 신성호 기자와 서로 '물을 먹였던' 일화도 흥미롭게 다가온다.

박종철 30주기 추모제가 열린 지난 1월 14일 경찰청 인권센터(옛 남영동 대공분실) 5층 추모의 공간에 시민들이 놓고 간 국화꽃이 놓여 있다. [사진=연합뉴스]

박종철의 사망 원인이 드러났던 당시 상황이 증거물처럼 펼쳐지는 것도 이 책의 묘미다. 동아일보는 1987년 1월 15일자에 "대학생 경찰조사 받다 사망"이라는 기사를 박씨의 얼굴사진과 함께 보도한 데 이어 이튿날에는 '폐에서 출혈반이 발견됐다' '피멍이 많이 발견됐다' 등의 부검 결과를 전했다. 서릿발같던 당국의 보도지침을 무시한 이 보도는 사건 관계자들의 입을 여는 데 적지않은 기여를 했다. 실제로 당시 부검의였던 황적준 박사는 자신의 일기에 "(16일자 동아일보를 보고) 사실이 밝혀지고 있다고 판단했고, 어떤 일이 있어도 감정서만은 사실대로 기술해야겠다고 결심"이라고 쓰기도 했다.

그렇다고 이 책이 저자를 포함한 언론의 활약만 다룬 것은 아니다. 저자는 고문 경찰 2명이 구속된 뒤 기자들이 혹시나 범인이 축소되진 않았는지 등을 알아보려 하지 않아 3개월여간 은폐조작의 진상이 감춰졌다는 고백을 통해 당시 언론의 미진했던 부분도 반성한다.

눈길을 끄는 것은 저자가 사건과 관련한 새로운 사실을 밝혀낸 대목이다. 경찰은 박씨가 숨진 날 저녁 최환 서울지검 공안부장을 찾아와 "가족과 합의했다. 오늘 밤에라도 화장을 해서 유골 가루를 달라고 한다"고 거짓말을 했지만, 정작 박씨 가족에게는 죽음을 알리지도 않았다. 책은 6월 항쟁 당시 민병돈 특전사령관이 "군이 시위를 진압해서는 안 된다"는 의견을 보안사령관을 통해 전두환 대통령에게 전했다는 사실도 밝히고 있다.

책은 30년 전의 이야기를 들추고 있지만, 저자가 가리키는 것은 비단 '과거'뿐만이 아니다. 군사독재 정부 시절처럼 엄격했던 보도지침이 있는 것은 아니지만, 눈에 보이지 않는 억압과 회유에도 불구하고 언론의 끈질긴 추적과 보도가 왜 필요한지를 웅변하고 있다.

![[날씨] 아침 기온 0도 안팎 뚝…일교차 15도 내외](https://image.ajunews.com/content/image/2024/11/23/20241123161702152439_388_136.jpg)

![[슬라이드 포토] 성수동이 들썩 오데마 피게 포토콜 참석한 스타들](https://image.ajunews.com/content/image/2024/11/22/20241122205657914816_518_323.jpg)

![[포토] 제8회 서민금융포럼](https://image.ajunews.com/content/image/2024/11/21/20241121114536531007_518_323.jpg)

![[포토] 기조연설 하는 페이커 이상혁](https://image.ajunews.com/content/image/2024/11/20/20241120115246771576_518_323.jpg)

![[포토] 발왕산은 벌써 겨울](https://image.ajunews.com/content/image/2024/11/19/20241119205226273772_518_323.jpg)