사진=한국콘텐츠진흥원

아주경제 신희강 기자 = 한국 경제의 신성장동력인 게임산업의 엔진이 꺼지고 있다. 정부의 게임 규제로 연평균 성장률은 두 자릿수에서 반토막이 낸 채 저조한 성적을 이어가고 있으며, 중국과 미국 등 외산 게임들의 공습에 속수무책으로 당하고 있다.

과거 전 세계를 무대로 '한류'를 전파하며 종횡무진하던 모습은 사라진 채 위태로운 성장을 이어가는 형국이다. 벼랑끝에 내몰리고 있는 국내 게임업계의 돌파구는 없는걸까. 전문가들은 정부가 게임 규제를 완화하고, 업계 스스로가 틈새시장을 발굴하는 노력이 필요하다고 입을 모은다.

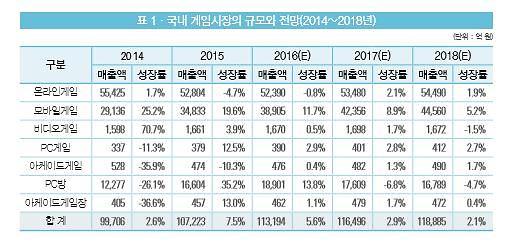

실제 국내 게임 시장은 2010년 12.9%, 2011년 18.5%, 2012년 10.8%로 해마다 감소하는 추세다. 그나마 두 자릿수 성장률을 보였지만, 2013년부터는 마이너스 0.3%로 돌아선 데 이어 2014년에도 2.6% 성장하는 데 그쳤다. 중국 게임시장이 같은 기간 동안 연평균 36% 성장률을 보인 것과 상반되는 수치다.

게임업계의 허리 역할을 할 중견기업들과 종사자들도 감소하는 상황에 직면한 상태다. 국내 게임업체 수는 2010년 2만658개에서 2014년 1만4440개로 급감했으며, 게임업계 종사자 수도 2012년 5만2466명에서 2014년엔 3만9221명으로 줄었다.

이는 특정 기업이 이익을 독식하는 '부익부 빈익빈' 현상으로 이어지고 있다. 지난해 넥슨, 넷마블, 엔씨소프트 등 이른바 '빅3'의 총 매출액은 상위 게임업체 20곳의 매출 총합 60%를 차지했다.

전문가들은 정부의 과도한 규제가 게임업계의 성장을 저해하고 있다고 지적한다. 지난 2011년부터 시행된 '셧다운제'와 '웹보드게임 규제' 등 여러 부처의 중복 규제가 발목을 잡고 있다는 지적이다.

또 게임업계 스스로도 실적에만 급급한 나머지 인기 플랫폼에 휩쓸리고, 유명 지적재산권(IP)에 의존하고 있다고 입을 모은다. 전 세계적으로 뜨거운 VR(가상현실)과 AR(증강현실) 등 신기술 개척에도 몸을 사리고 있다는 비판이다.

위정현 중앙대 교수는 "정부가 게임에 대한 규제 중심의 산업정책에서 산업기술 진흥정책으로 확대해야 한다"면서 "대형 게임사들 역시 자본력을 바탕으로 모바일 게임 퍼블리싱에만 의존하는 현 상황에서 벗어나야 할 것"이라고 제언했다.

![[포토] 2025 아주경제 미래 전망 총장 포럼](https://image.ajunews.com/content/image/2024/12/23/20241223204826600972_518_323.jpg)

![[슬라이드 포토] 2024 SBS 연기대상 레드카펫을 빛낸 배우들](https://image.ajunews.com/content/image/2024/12/21/20241221223535311348_518_323.jpg)

![[포토] 남태령 넘는 트랙터 상경 농민들](https://image.ajunews.com/content/image/2024/12/21/20241221154214630050_518_323.jpg)

![[포토] 윤대통령 측 석동현 변호사, 서울고검 앞에서 입장 표명](https://image.ajunews.com/content/image/2024/12/19/20241219161112655781_518_323.jpg)