[사진 제공=하동군]

아주경제 정하균 기자= 본인 스스로를 하동 안의 개구리로 소개할 만큼 하동을 떠나서는 설명이 불가능한 사람, 시골 공무원 조문환의 눈길이 이번에는 평사리에 머물렀다.

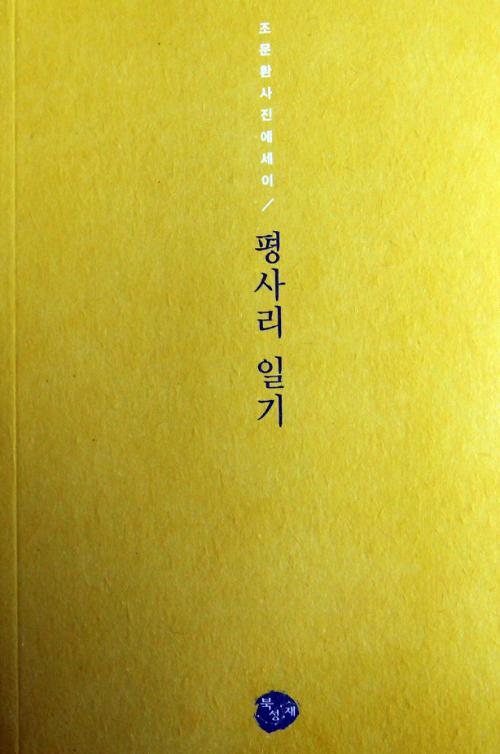

3년 전 읍내 생활을 청산하고 평사리로 거처를 옮긴 작가는 지난 2년간 평사리에서 일상을 담은 사진 에세이 '평사리 일기'를 출간했다.

이번에 펴낸 '평사리 일기'는 지난 2년간 ‘아시아경제’에 매주 기고했던 것을 다듬고 정리해 한 권의 책으로 묶은 것이다.

'평사리 일기'는 사소한 일상에 발걸음을 멈추고 자연의 소리에 귀 기울인 작품이다. 한 권의 사진작품집과 같을 만큼 사진에 공을 들였고 여기에 작가 특유의 따뜻한 감성을 더해 고향에서 온 편지를 받은 느낌을 갖게 하기에 충분했다는 평가다.

"힘들고 지친 현대인들에게 흙냄새와 사람냄새를 통한 위로와 격려의 메시지를 보내고 싶었다"는 작가의 말처럼 103편의 사진과 글 속에서는 다른 책에서는 느낄 수 없는 그만의 체취가 풍겨났다.

"우리 사회는 하늘을 찌를 듯한 높이, 공룡처럼 큰 덩치와 속도지상주의로 대표되는 초일류문명에 빠져 있지 않습니까? 하지만 저는 역설적으로 낮고 작고 느린 것이 결국 이 땅을 지탱해 내게 한다는 확실한 믿음을 가지고 있어요. 그것을 지켜나가는 곳이 평사리이며 그것을 지켜나가는 사람들이 사는 곳이 평사리라고 믿어요."

사실 지금까지 그가 펼쳐낸 작품은 모두 그런 그의 사상이 진하게 배어 있다고 할 수 있다. 하지만 그의 글과 사진은 기성 작가들처럼 기교를 부리거나 매끄럽지는 않다.

오히려 투박할 뿐 아니라 가공되지 않은 보리밥이나 현미밥처럼 거칠고 정제되지 않았다는 평가가 맞을 것이다. 그렇기에 그의 글과 사진은 평사리 청보리밭 물결을 보는 것 같고 형제봉자락에서 불어오는 솔바람 소리가 들리는 듯하다.

평사리의 일상 속에서 아름다운 가치를 발견해 내는 따뜻한 겹눈을 지닌 조문환의 시선을 통해 때로는 우리를 황홀하게 하고, 기쁘게 하고, 또 아리게도 하는 무공해 작품을 만날 수 있다.

한편 1963년 적량면에서 태어난 조문환씨는 1989년 공직에 첫발은 내디딘 후 문화관광과 관광마케팅계장, 기획감사실 기획계장을 거쳐 지난해 4월 사무관으로 승진해 현재 경제수산과장으로 근무하고 있다.

![[날씨] 최고 12도 포근…경상·제주 눈·비 소식](https://image.ajunews.com/content/image/2025/02/01/20250201170825722142_388_136.jpg)

![[포토] 정조대왕함, 탄도미사일 방어·대잠 작전 훈련 실시](https://image.ajunews.com/content/image/2025/02/02/20250202172605570213_518_323.jpg)

![[포토] 방수포 덮인 에어부산 화재 여객기](https://image.ajunews.com/content/image/2025/02/02/20250202172554303834_518_323.jpg)

![[포토] 문재인 전 대통령 예방한 이재명 대표](https://image.ajunews.com/content/image/2025/01/30/20250130223539232209_518_323.jpg)

![[포토] 美구조당국, 워싱턴 여객기·헬기 추락사고 생존자 없는 듯](https://image.ajunews.com/content/image/2025/01/30/20250130223233798113_518_323.jpg)