정부의 호통이 시장에 작동하지 않는 이유는 양치기 효과가 꼽힌다. 집값이 곧 잡힌다고 수차례 공언했지만, 모두 틀렸던 탓이다. 이와 함께 부동산 관련 각종 통계와 시황을 손쉽게 볼 수 있게 된 시대적 상황도 맞물리면서 정부가 제공하는 정보와 메시지의 힘이 약해졌다는 분석도 나온다.

그동안 천천히 움직여 왔던 부동산 시장이 주식처럼 시황에 민감한 자산으로 바뀐 것이다. 전문가들은 향후 금리 인상에 따른 집값 하방 압력은 미미할 것으로 내다봤다. 과거와 달리 강화된 대출·다주택자 규제 아래 1주택 실수요자 위주의 상승장이었기 때문이다.

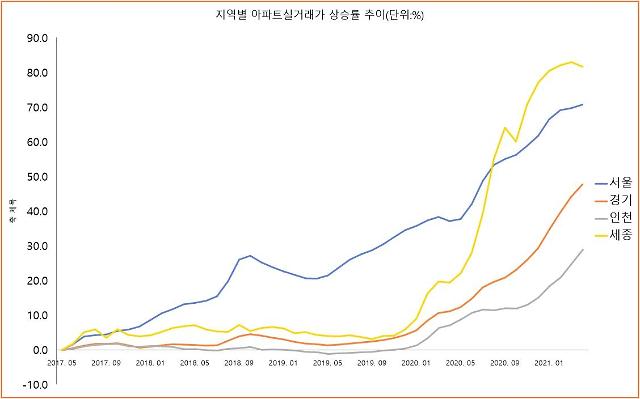

[자료 = 한국부동산원]

올해 월간 추이를 보면 지난 1월 4.8%로 이 통계를 산출한 2006년 이래 셋째로 높은 수준의 상승률을 보였다가 2월 2.6%, 3월 0.6%, 4월 1% 수준으로 내려왔다.

상승률 1위와 2위는 6·17, 7·10부동산 대책이 나온 지난해 7월(6.7%)과 9·13대책이 나온 2018년 9월(6.2%)이다.

최근 1~2%대 상승률은 최근 서울 아파트값이 평균 10억원대라는 점을 고려하면 매달 1000만~2000만원씩 오르는 폭등장인 셈이다.

서울 자치구를 권역별로 보면 최근 48개월간 동북권(도봉·노원·강북 등)이 81.9%로 가장 많이 올랐고 동남권(서초·강남·송파·강동)이 68%, 도심·서북·서남이 63~66.5%대로 뒤이었다.

이외 지역별 최근 48개월간 실거래가 추이를 보면 △세종 81.7% △대전 48% △경기도 47.8% △대구 37.9% △광주 29.5% △인천 29% △부산 16.7% 순으로 나타났다.

서울을 예로 들어 2006년 1월부터 2017년 5월까지 약 11년간 누적 실거래가 상승률이 33.2%라는 점을 고려하면 유례없는 집값 상승세라는 점을 알 수 있다.

이에 정부 주요 인사는 정부 초기부터 줄곧 집값 고점을 경고해왔다. 김현미 전 국토부 장관은 2018년 1월 “앞으로 주거안정 정책 효과가 나타날 것”이라고 자신한 바 있다.

하지만 상승장은 1년간 이어지다 잠시 안정됐다. 2019년 4월 당시 김흥진 국토부 주택정책관은 “계단식 하락세가 이어지고 있다. 지금은 계단의 평평한 부분”이라고 말했으나, 얼마 지나지 않아 집값이 급격히 오르기 시작했다.

최근에는 홍남기 부총리가 거듭 경고음을 내는 중이다. 홍 부총리는 지난달 3일 "서울 아파트가격이 2008년 글로벌 금융위기 이전 수준의 고점에 근접했다"고 단언했다.

이어 그는 지난달 30일에도 "서울 집값이 장기 추세를 상회해 고평가됐을 가능성이 높다"며 "지나치게 높은 가격으로 추격 매수하기보다는 정확한 정보와 합리적인 판단 하에 의사결정해 주실 것을 요청드린다"고 거듭 강조했다.

이 같은 경고에도 불구하고 전문가들은 향후 집값이 더 오를 것으로 내다보는 분위기다. 한국건설산업연구원은 지난달 30일 열린 ‘건설·주택경기 전망 세미나’에서 올해 전국과 수도권 집값이 각각 평균 5.5%와 6.5% 오른다고 내다봤다.

김성환 건산연 부연구위원은 "집값이 고점에 있는 것은 분명하다"면서도 "매도인이 시장에 매물을 내놓을 유인이 줄었고, 다주택자 비율이나 증여 거래 추이를 볼 때 수요보다 매물이 적은 상태가 지속될 것으로 보인다"고 설명했다.

실제로 수급 불균형은 심각한 상황이다. 본지가 부동산114에 의뢰해 받은 자료에 따르면 올해 1월부터 6개월간 서울 아파트 일반분양 물량은 1706가구에 불과했다.

지난해 1년간 물량도 전체 4만6985가구 중 조합원분을 제외한 일반분양은 1만4181가구에 그쳤다. 서울 공급물량 중 정비사업(재개발·재건축) 비중이 커지면서 발생한 결과다.

송승현 도시와경제 대표는 "그동안 주택담보대출을 상당히 제한한 데다 다주택자 규제로 1주택자 위주로 시장이 재편됐다는 점을 고려하면 금리가 올라도 집값에 미치는 영향은 제한적일 것"이라고 말했다.

익명을 요청한 부동산투자 전문가 A씨는 "최근 3~4년 사이에 스마트폰 앱으로 실시간으로 시세와 실거래가격을 확인하고 사람들과 공유할 수 있게 됐다. 집값이 한 번 상승세를 타면 더 많은 수요가 몰려드는 효과가 있고, 더 늦기 전에 사야 한다는 추격 매수심리도 더 커지는 경향이 강해진 것"이라고 말했다.

![[2024 서민금융포럼] 이복현 금감원장 서민금융 위한 포괄적 선택지 모색해야](https://image.ajunews.com/content/image/2024/11/21/20241121133047477780_388_136.jpg)

![[포토] 제8회 서민금융포럼](https://image.ajunews.com/content/image/2024/11/21/20241121114536531007_518_323.jpg)

![[포토] 기조연설 하는 페이커 이상혁](https://image.ajunews.com/content/image/2024/11/20/20241120115246771576_518_323.jpg)

![[포토] 발왕산은 벌써 겨울](https://image.ajunews.com/content/image/2024/11/19/20241119205226273772_518_323.jpg)

![[슬라이드 포토] 제44회 황금촬영상 시상식 참석한 스타들](https://image.ajunews.com/content/image/2024/11/18/20241118194949259743_518_323.jpg)