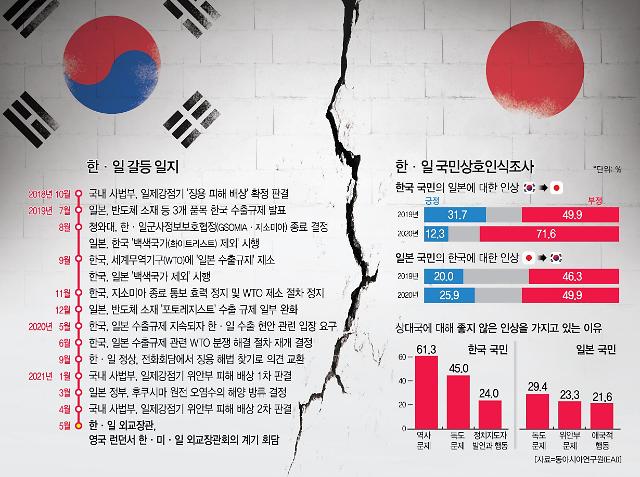

한·일 갈등 일지 [그래픽=임이슬 기자]

다만 관계 개선 의지가 미국 주도의 일시적 미봉책에 그칠 수 있다는 지적이 크다. 정권 내 '반(反)일' 기조를 유지했던 우리 정부는 관계개선을 위한 대승적 양보에 국민적 공감을 얻기 어려워진 상황이고, 일본 정부 역시 '저자세 외교'에 대한 자국 내 부정적인 여론을 의식하지 않을 수 없다.

당장 눈앞에 닥친 외교 이벤트를 통해 양국 관계를 봉합하기에는 명분이 없는 셈이다. 한·일 관계가 수년째 악화 일로를 걷는 상황에서 공공외교를 통해 기초체력을 다져놓지 못한 탓이 크다. 정권과 정치에 부침 없는 장기적인 관점에서 새로운 공공외교 모델을 만들어야 한다는 주장이 커지고 있다.

◆바이든 시대 3국 공조···한·일 관계 개선 없이 불가능

한·미·일 정상회담이 성사되면 2017년 9월 유엔총회 기간에 문재인 대통령이 도널드 트럼프 미국 전 대통령, 아베 신조(安倍晋三) 일본 전 총리와 함께한 이후 처음이다. 정부의 대일 정책 기조는 바이든 정부 들어 달라진 양상이다. 문 대통령은 최근 연일 일본에 유화 메시지를 내고 있다. 임기 말 급격한 외교정책 변화로 인해 정부가 한·일 관계를 대북관계에 종속시키고 있는 게 아니냐는 비난도 나왔다. 한·일 관계 개선이 이달 21일 예정된 한·미 정상회담에서 싱가포르 선언 계승 등 유리한 대북정책을 이끌어내기 위한 수단으로 활용되고 있다는 주장이다.

이에 대해 외교부는 "사실이 아니다"라며 "미국 대북정책 검토 과정에서 여타 외교현안을 연계하거나 그런 문제를 검토한 바가 없다"고 해명했다. 정부가 유화적 제스처를 취하고 있지만 한·일 관계가 수년째 악화 일로를 걷는 상황에서 한국인의 일본에 대한 호감도는 꾸준히 하락세다. 동아시아연구원(EAI)의 지난해 자료에 따르면 한국인의 일본에 대한 호감도는 2019년 31.7%에서 지난해에는 12.3%로 무려 19.4%포인트 급락했다. 일본 정부 역시 역사 문제를 둘러싼 논쟁을 덮어두고 정식회담에 응할지에 대해선 신중론이 강한 것으로 전해진다.

◆램지어 논란 등 공격적 공공외교 부작용

한국 내 일본에 대한 부정적인 인식은 일본의 역사왜곡 등 공격적인 공공외교 탓이 크다는 지적이 나온다. 과거 일본은 막대한 자본력을 바탕으로 국제사회에서 공공외교 영향력을 키워왔지만, 최근에는 공공외교를 역사 왜곡 수단으로 악용하는 등 부작용을 낳고 있다.

지난 2월에는 위안부 피해자를 자발적 매춘부로 규정한 마크 램지어 하버드대 로스쿨 교수의 논문으로 촉발된 논란이 거셌다. 램지어 교수가 일본 전범 기업 미쓰비시가 기부금을 내는 미쓰비시 소속 교수이자 사사카와 USA가 운영한 '일본학 자문위원회' 자문위원으로 3년간 활동한 것이 드러나면서다. 해당 재단은 태평양전쟁 A급 전범인 사사카와 료이치가 설립한 공익재단으로 극우단체로 분류된다. 이 같은 사례가 처음은 아니다. 데니스 블레어 전 미국 국가안보국장은 2014년 위안부 갈등과 관련, "일본이 과거 끔찍한 일을 저질렀지만, 한국도 베트남전 때 아주 무자비했다"고 주장했다. 당시 그는 일본 우익 재단 소속이었다.

또한 2019년 같은 재단에 합류한 제임스 줌월트 전 국무부 동아태 부차관보는 한·일 군사정보보호협정(지소미아·GSOMIA)를 파기하려던 한국에 대해 "한국이 지소미아 협정을 파기하면 동북아 역내 미국의 이익에 심각한 피해를 입힐 것"이라며 "한국이 일본을 넘어 미국의 이익에도 피해를 줄 것"이라고 경고했다. 일본의 국제사회를 향한 공공외교 로비를 연구한 팻 코에이트 전 조지워싱턴대 교수는 "미국을 비롯한 세계 각국 외교·정치·역사 전문가들 중 사사카와재단의 자금을 받지 않은 이는 드물 것"이라고 저서를 통해 밝혔다.

실제로 일본은 미국내 친일파·지일파 연구자를 키우는 다양한 프로그램을 운영 중이다. 일본재단이 미국에 세운 '사사카와평화재단(SPF)'은 미국내 최대 규모의 공익재단으로 꼽힌다. 미국과 일본 간 학문적 교류를 증진시킨다는 목적 아래 설립된 '아베 펠로우십'은 정책연구자들을 매년 10명 이상 선발해 현장에 투입한다. 1991년부터 2019년까지 아베 펠로우십의 예산 지원을 받은 연구자들은 미국 241명, 일본 123명 등 총 370명으로 나타났다.

◆정치이슈에 '와르르'...'장기적' 공공외교 모델 필요

우리 정부도 한·일 관계 개선과 역사왜곡 차단 등을 위해 공공외교전을 펼치고 있지만, 예산 규모나 시스템은 일본에 비해 미미한 수준이다. 특히 휘발성이 큰 정치 이슈나 정권교체 등에 민감해 장기적 비전을 끌고 가기 어렵다는 지적도 크다.

정부는 1991년 일본국제교류기금을 벤치마킹한 한국국제교류재단(Korea Foundation)을 설립해 운영 중이다. 하지만 한국국제교류재단 예산은 일본 교류기금의 5분의 1에 불과하고, 정권이 바뀔 때마다 기관의 책임자도 바뀐다.

예산이 부족한 데다 업무 연속성까지 확보하기 어려운 셈인데, 운영 중인 외교채널이 한·일 포럼 등으로 비교적 단조롭다는 점도 한계다. 전문가들은 공공외교가 단기적인 성과를 낼 수 있는 분야가 아닌 만큼 장기적인 관점에서 일관성 있게 끌어나갈 새로운 모델이 필요한 때라고 지적한다.

이호철 인천대 정치외교학과 교수는 "공공외교를 하고 있지만, 일본과는 정치적 사안 하나 불거지고 나면 노력이 그냥 묻혀버리는 성향이 있다"며 "공공외교는 단시간에 효과를 보는 것이 아닌 장기간으로 봐야 한다"고 말했다. 이어 "상대국 시민 대상, 언론인 대상으로 하기 때문에 효과가 더디게 나타나는 것"이라며 "친한파 인사를 장기적으로 쭉 키운다는 개념으로 가야 한다"고 조언했다.

![[포토] 윤대통령 측 석동현 변호사, 서울고검 앞에서 입장 표명](https://image.ajunews.com/content/image/2024/12/19/20241219161112655781_518_323.jpg)

![[포토] 악수하는 이재명 대표와 권성동 원내대표](https://image.ajunews.com/content/image/2024/12/18/20241218150658549939_518_323.jpg)

![[포토] 겨울왕국 한라산](https://image.ajunews.com/content/image/2024/12/18/20241218134919258470_518_323.jpg)

![[포토] 경제부총리-외교장관 합동 외신기자 간담회](https://image.ajunews.com/content/image/2024/12/18/20241218113554802359_518_323.jpg)