마이스산업은 외국 방문객 유치를 위해 정부가 지속적으로 예산을 투입하고 있는 분야다. 하지만, 여전히 글로벌 경쟁력은 빈약하다는 평가를 받는다. 한국의 특성을 살린 자체 콘텐츠 개발 없이 비교적 성과를 내기 쉬운 국제행사 국내 유치와 해외 전시박람회 참여에만 열을 올리고 있기 때문이다.

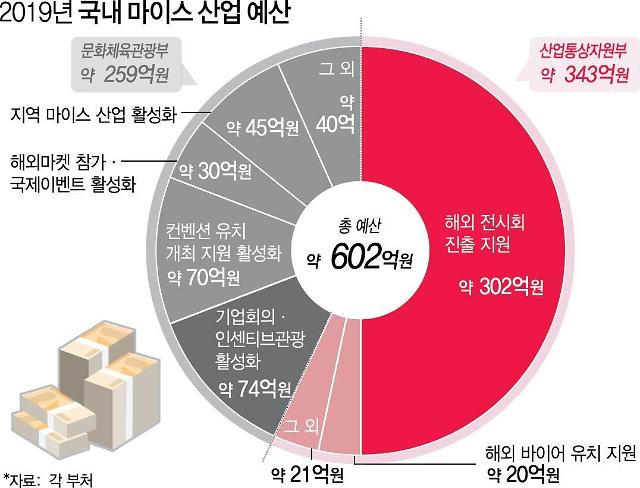

27일 산업통상자원부와 문화체육관광부에 따르면, 올해 국내 마이스산업 관련 예산은 산업부 343억원, 문체부 259억원 등 총 602억원이다. 최근 4년간 마이스산업에 투입된 예산은 2361억원이다. 2016년 569억원, 2017년 582억원, 지난해 608억원으로 매년 증가하다 올해 소폭(6억원) 줄었다.

올해 예산 중 국내 마이스산업 자체 브랜드 개발을 위한 지원금은 5억원에 불과하다. 반면, 국제전자제품박람회(CES), 모바일월드콩그레스(MWC) 등 해외 박람회 참가 지원에는 관련 예산 절반에 달하는 300억원을 쏟아 붓고 있다. 사실상 중장기 마이스산업의 주축이 될 자체 콘텐츠 개발 예산이 0.8%에 불과한 셈이다.

[그래픽=임이슬 기자]

정부의 무관심이 지속되자 민간 기업 입장에서도 자체 콘텐츠로 만들어 마이스산업을 육성하는 동력을 상실했다. 한국은 삼성전자, LG전자, 현대자동차 등 글로벌 기업을 보유하고 있지만, 이들을 활용할 수 있는 글로벌 규모의 전시회는 찾아보기 힘들다. 세계적 수준의 행사를 개최하기 위해서는 막대한 자금이 필요하고, 인지도를 높여 해외 바이어를 유치하려면 오랜 시간이 걸리기 때문에 차라리 해외 유명 전시회에 참석하는 방향이 훨씬 경제적이라는 판단이다. ‘한국판 CES’라는 타이틀을 달고, 정부가 주도해 개최하는 '한국 전자IT산업 융합 전시회'만 해도 CES에 참석한 기업을 모아 국내에서 다시 전시회를 여는 ‘짝퉁 CES’ 수준이다. 글로벌 기업이라는 좋은 재료가 있어도 요리를 못해 썩히고 있다는 지적이 나오는 이유다.

IT관련 대기업의 한 관계자는 “많은 전시 업체들이 신생 전시회에 와 달라고 러브콜을 보내고, 기존에 참가했던 전시회에선 규모를 더 키워 참여해 달라는 요청을 한다”며 “국내에 CES와 같은 괜찮은 콘텐츠가 생긴다면 참여하겠지만 (효과도 없는 국내 행사에) 대기업이니까 참여해야 한다는 식의 논리는 현대차가 울산을, 포스코가 포항 경제를 책임지라는 의미와 같다”고 꼬집었다.

대기업조차 참여를 꺼리는 상황이 연출되다 보니 중소 행사기획업체는 창의적인 아이디어를 가지고 있어도 생존하기 어려운 생태계가 고착됐다. 정부로부터 지원금을 받기 쉽지 않고, 민간에서 투자받기도 어렵기 때문이다. 소규모 전시기획자들은 실력이 있어도 입에 풀칠하기조차 어렵다고 하소연한다.

전시주최 업체를 운영하는 A 대표(남‧50)는 “일단 정부 지원을 받기 쉽지 않고, 전시회를 열어도 부스 유치가 잘 돼 수익이 나온다는 보장이 없다. 보통 한두 번 하고 문 닫는 경우가 많다”며 “국내 전시산업은 영화처럼 펀드조성이나 창업투자회사가 있는 생태계가 아니다. 아이템을 개발해도 창업하기 쉽지 않다”고 말했다.

![[2024 스마트대한민국대상] 이철규 국회 산자중기위원장 디지털 전환은 곧 생존과 도약](https://image.ajunews.com/content/image/2024/11/27/20241127100558328826_388_136.jpg)

![[단독] 저축은행 사태 투입한 공적자금···정리도, 회수도 어렵다](https://image.ajunews.com/content/image/2024/11/27/20241127134144932955_388_136.jpg)

![[포토] 한은 금통위, 기준금리 연 3%로 0.25%p 인하](https://image.ajunews.com/content/image/2024/11/28/20241128103857123755_518_323.jpg)

![[포토] 눈 쌓인 덕수궁](https://image.ajunews.com/content/image/2024/11/27/20241127082949997862_518_323.jpg)

![[포토] 화성시 화재현장 합동감식](https://image.ajunews.com/content/image/2024/11/26/20241126123450357646_518_323.jpg)

![[포토] 법원, 이재명 위증교사 1심 무죄 선고](https://image.ajunews.com/content/image/2024/11/25/20241125145229136612_518_323.jpg)