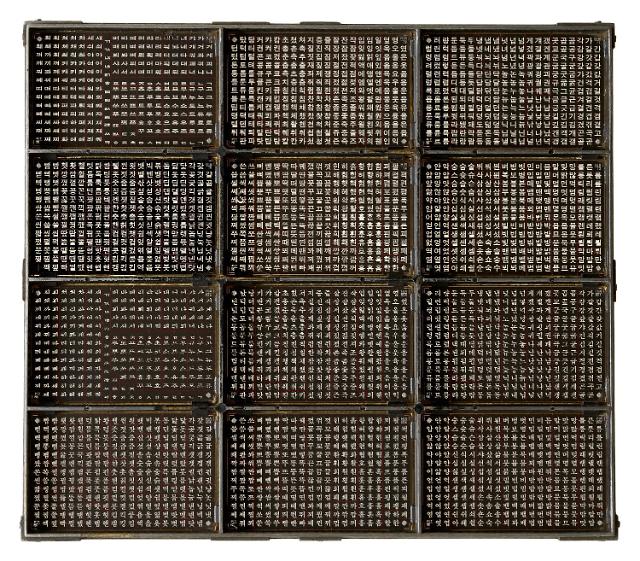

국립한글박물관은 세종대왕기념사업회와 함께 오는 5일부터 11월 17일까지 '최정호·최정순 탄생 100주년 기념 전시 - 원도, 두 글씨장이 이야기'을 개최한다. 사진식자기에 사용되는 모리사와 유리식자판 [사진=국립한글박물관 제공]

아주경제 박상훈 기자 ='신문, 잡지, 책, 사전 등을 넘겨 본다'는 행위는 활판·제판·인쇄의 과정을 거치지 않고서는 불가능한 일이다. 요즘이야 컴퓨터 조판, 고속 윤전기 등으로 이 작업이 한결 수월해졌지만 1970년대 초까지만 해도 하나의 글자가 우리 손아귀에서 읽히기 위해서는 누군가의 피땀 어린 수작업이 뒤따라야 했다.

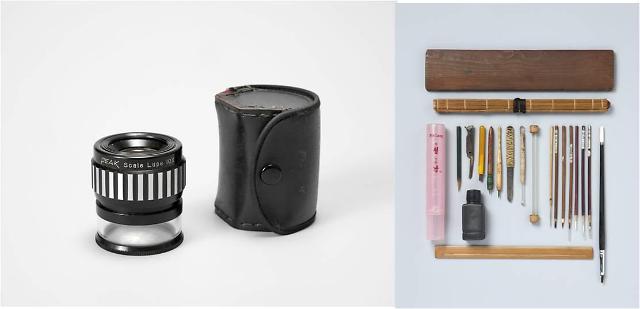

특히 글자를 찍어내는 활자 그리고 그 활자의 모태가 되는 원도(原圖)를 만들기란 여간 어려운 일이 아니었다. 원도의 모양대로 활자가 만들어지고 그 활자로 조판을 하게 되므로, 원도는 단 0.1㎜의 오차도 허용되지 않았다.

원도 설계자 최정호(1916~1988), 최정순(1917~2016) 선생(왼쪽부터) [사진=국립한글박물관 제공]

국립한글박물관(관장 김철민)은 세종대왕기념사업회(회장 최홍식)과 함께 오는 5일부터 11월 17일까지 이 두 원도 거장를 기리는 특별전 '최정호‧최정순 탄생 100주년 기념 전시- 원도, 두 글씨장이 이야기'를 개최한다.

이번 전시는 그동안 흩어져 있던 두 장인의 유품과 작업들을 한데 모았다는 점만으로도 화제를 모으고 있다. 일본 폰트 업체인 모리사와(モリサワ)사가 소장해 온 최정호의 사진활자 원도, 청사진, 마스터필름 등의 자료 57점은 이번 전시를 통해 본격적으로 대중과 만나며, 세종대왕기념사업회와 안상수 파주타이포그라피학교(Pati) 교장 등의 소장 자료 그리고 두 장인의 유족들이 간직하고 있던 자료들도 전시장에 펼쳐진다.

최정호체 원도(왼쪽)와 최정순체 원도[사진=국립중앙박물관 제공 ⓒ안그라픽스(최정호), 세종대왕기념사업회(최정순)]

전시는 1부 '원도활자'와 2부 '두 글씨장이 이야기'로 구성된다.

1950~1990년대 활자 인쇄 기술의 변화와 그 중심에 있었던 원도를 소개하는 1부에서는 원도가 활자로 탈바꿈하고 인쇄된 글자가 되기까지 어떠한 과정을 거치는지를 보여준다.

원도를 바탕으로 만든 활자를 '원도활자'라 하는데, 이는 납활자와 사진활자로 나뉜다. 1950년대에는 자모 조각기와 활자주조기를 거쳐 납활자를 사용햇고, 1970년대 시기의 원도는 마스터필름과 식자판을 거쳐 사진활자가 됐다. 이전 시기의 활자는 제작할 활자의 크기와 같은 크기로 글씨를 그려 활자를 직접 새겼지만, 원도활자는 제작할 활자의 크기보다 크게 원도를 그린 후 자모조각이나 식자판 등의 공정을 거쳐 간접적으로 활자를 만들었다.

최정호의 작업도구들[사진=국립한글박물관 제공 ⓒ세종대황기념사업회]

2부는 최정호, 최정순의 삶과 작업을 조명한다. 최정호의 바탕체·돋움체는 동아출판사, 삼화출판사 등의 출판물에서 볼 수 있듯 1950년대 당시 출판 문화에 새 바람을 불러일으켰다. 전시장에서는 1970년대에 보급된 사진식자기 기술에 접목, 한글 글꼴의 대명사가 된 그의 글꼴 원도를 비롯해 청사진, 필름, 유리식자판 등을 직접 볼 수 있다.

서적 출판에 적합한 서체를 주로 개발했던 최정호에 비해 최정순은 교과서와 신문 활자의 근간을 이뤘다. 최정순의 친숙하고 날렵한 글꼴은 1950년대 교과서와 평화당 서적을 통해 확인할 수 있고, 1990년대 문화부(현 문화체육관광부)가 펴낸 한글 글자본에서도 그의 손길을 느낄 수 있다.

최정순체가 반영된 국정교과서 '국어'(1959) [사진=국립한글박물관 제공]

당시 한글 글자본 발간 작업에 참여하기도 했던 김철민 관장은 "최정순은 일흔이 넘은 나이에도 2500개의 원도로 총 1만1172개의 돋움체 폰트를 개발했다"며 "돌기가 없는 돋움체의 특징을 살리면서도 아름답고 가독성 높은 글꼴에서 장인 정신이 느껴진다"고 덧붙엿다.

전시는 국립한글박물관 별관 한글나눔마당에서 펼쳐진다. 문의 02-2124-6332

![[2024 서민금융포럼] 이복현 금감원장 서민금융 위한 포괄적 선택지 모색해야](https://image.ajunews.com/content/image/2024/11/21/20241121133047477780_388_136.jpg)

![[포토] 제8회 서민금융포럼](https://image.ajunews.com/content/image/2024/11/21/20241121114536531007_518_323.jpg)

![[포토] 기조연설 하는 페이커 이상혁](https://image.ajunews.com/content/image/2024/11/20/20241120115246771576_518_323.jpg)

![[포토] 발왕산은 벌써 겨울](https://image.ajunews.com/content/image/2024/11/19/20241119205226273772_518_323.jpg)

![[슬라이드 포토] 제44회 황금촬영상 시상식 참석한 스타들](https://image.ajunews.com/content/image/2024/11/18/20241118194949259743_518_323.jpg)