[그래픽=김효곤 기자]

아주경제 양성모 기자 = 중국과 일본 조선소의 약진이 이어지며 조선업계의 글로벌 순위가 뒤바뀌고 있다. 국제유가 급락으로 해양플랜트 발주가 크게 줄며 국내 조선업계가 위축된 반면, 중국과 일본은 자국 발주에 힘입어 국내 조선소를 앞지르는 상황까지 연출되고 있다.

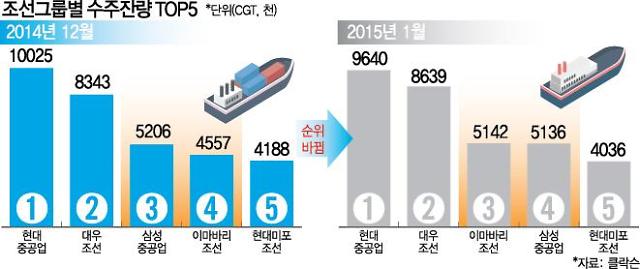

25일 영국의 조선·해운 분석기관 클락슨에 따르면 지난 1월 말 기준 조선그룹별 수주잔량 순위를 살펴보면 ‘글로벌 TOP(톱)3’를 지켜오던 삼성중공업이 일본의 이마바리 조선에 밀려 세계 4위로 내려앉았다.

불과 1개월만에 순위가 역전된 이유는 이마바리 조선이 지난 달 29일 자국 선주사인 쇼에이키센(Shoei Kisen)으로부터 2만TEU(1TEU는 가로 20피트 컨테이너 1개)급 초대형컨테이너선 11척을 수주했기 때문으로 풀이하고 있다.

또 개별조선소 순위에서도 STX조선해양 진해 조선소는 12월 말 기준 181만9000CGT로 10위를 기록한 반면 올 1월에는 중국의 다롄조선(Dalian Shipbuilding)에 밀려 11위로 밀려난 상태다.

이처럼 일본과 중국 조선업계가 약진을 이어가는 것은 자국 발주물량 수주가 이유다. 중국의 경우 자국 화물은 중국이 건조한 선박으로 수출한다는 국수국조(國輸國造) 정책을 내세워 안정적인 선박 수급을 이어오고 있다. 일본의 경우에도 자국발주 성향이 짙은데다 엔저 효과 등으로 수혜를 톡톡히 누리는 상태다.

반대로 우리나라의 경우 원자재 및 상선시황 등에 따른 영향이 크다는 단점이 있다. 일례로 2013년 국내 조선업계의 효자로 꼽혔던 해양플랜트 시장이 유가급락으로 투자가 줄며 업체의 실적하락으로 이어진 점이 대표적이다.

국내 조선업계는 이번 순위 변동에 대해 크게 동요하지 않는 분위기다. 자국발주 물량이 대거 투입된 데 따른 일시적 현상일 뿐 경쟁력 부분에선 여전히 국내 업체가 글로벌 시장을 주도하고 있기 때문이다.

한 대형 조선업체 관계자는 “이미 일반 상선 건조에 있어 중국의 기술 수준이 한국을 위협할만한 수준”이라면서도 “국내 업체도 꾸준한 연구개발을 진행해 격차는 꾸준히 벌어지고, 선박발주 규모가 때에 따라 다를 수 있어 크게 동요하지 않는다”고 말했다.

단 경쟁국가들이 점유율을 확대하는 만큼 차별화 전략을 세워 대응에 나서야 한다는 지적이다.

홍성인 산업연구원 연구위원은 “우리나라의 경우 시장 점유율이 2000년을 정점으로 점차 낮아지는 추세인 반면 중국은 유지, 일본은 엔저로 상승 기조를 이어가고 있다”며 “3국의 경쟁자원은 가격 요소 측면에서 우월한 중국이 질적 제고를 모색하고 있는 상황으로, 한국은 일본과 대등하나 차별화 요소는 다소 빈약하다”고 지적했다.

그는 대응전략으로 “빅3의 경우 엔지니어링 기반 강화를 통해 해양설비인 오프쇼어(Offshore) 및 고부가가치 선박 시장을 주도해야 한다”며 “나머지 업체들은 범용시장 공략과 친환경 상선 건조기반 강화를 통해 중국기업과의 차별화를 모색해야 한다”고 설명했다.

![[포토] 악수하는 이재명 대표와 권성동 원내대표](https://image.ajunews.com/content/image/2024/12/18/20241218150658549939_518_323.jpg)

![[포토] 겨울왕국 한라산](https://image.ajunews.com/content/image/2024/12/18/20241218134919258470_518_323.jpg)

![[포토] 경제부총리-외교장관 합동 외신기자 간담회](https://image.ajunews.com/content/image/2024/12/18/20241218113554802359_518_323.jpg)

![[포토] 아침 추위가 빚은 풍경](https://image.ajunews.com/content/image/2024/12/17/20241217114825954467_518_323.jpg)