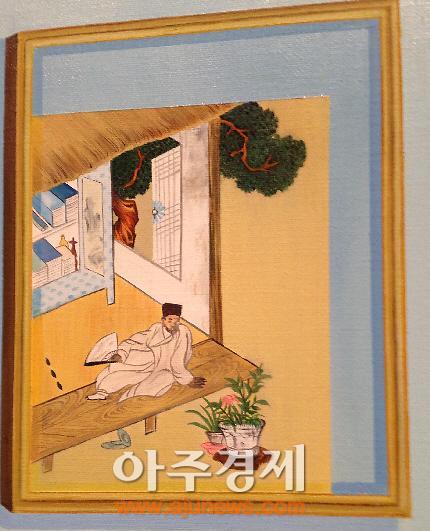

[남경민, 신윤복의 화방. 화가 신윤복에 대한 생각에 잠기다. 2012]

아주경제 박현주 기자 =핏줄은 못속인다. 조선사람이고 한국인이었다. 40여년간 서양 것에 심취해왔지만 불혹이 넘어서자 깨달았다. "아, 서양에 대해서는 잘 알면서 나의 핏줄, 나의 선조에 대해서는 잘모르고 있었구나."

그동안 피카소 호크니 세잔등 서양미술사 거장들의 작업실을 환상적으로 그려온 작가 남경민(45)이 변심했다. 2010년 갤러리현대에서 전시후 4년만에 여는 전시는 내용이 싹 달라졌다.

7일부터 서울 율곡로 사비나미술관(관장 이명옥)에서 열리는 남경민의 개인전 '풍경속에 머물다' 전은 겸재 정선, 단원 김홍도 혜원 신윤복에 푹 빠진 흔적이 강렬하다.

작가가 변한건 2007년 겸재의 그림 한장때문이었다. 툇마루에서 앉아 작약꽃을 바라보며 망중한을 즐기는 선비를 그린 민화 화첩 '독서여가(讀書餘暇)'(간송미술관 소장)를 보던 순간이었다.

"어?, 나의 서재랑 다른데?". 그동안 서양화풍으로 서재를 그려온 작가는 방안에 있는 선비의 책장을 보며 묘한 기분에 사로잡혔다. "내가 어디에서 시작됐나. 내 선조는 너무 모르고 있었구나". 국립중앙박물관을 찾아다니고 각종 문헌책을 뒤지며 '우리 그림' 한국 전통화를 연구했고 겸재와 단원의 삶에 대한 탐구로까지 이어졌다.

"문헌자료가 거의 남지 않은 우리 선대 대가들의 화방풍경은 나만의 상상속에서 오히려 더욱 자유로웠어요. 같은 공간에서 살아서 만나지는 않았지만 시공을 초월해서 그들이 가지고 있던 꿈과 희망, 자연과 인간에 대한 사랑에 초점을 맞추고 싶었어요."

[남경민,겸재 정선의 서재에서 소나무를 바라보다.]

[툇마루에서 작약을 즐기는 겸재 정선의 이 그림이 서양화가 남경민을 조선시대 예술가들을 탐구하게 했다. 사진=박현주기자]

‘신윤복 화방’ ‘신사임당의 화방’ ‘정선의 서재’ '김홍도의 화방'은 화려하게 부활했다. 흐트러짐없이 정돈되어 무척이나 고요한 방안, 시간의 흐름을 막아버린 것 같은 화면이다. 흑백영화가 컬러영화로 바뀐듯 손에 만져질듯한 생생함이 현란하다. 주인없는 방안에 들어와서인지 묘한 긴장감도 있다, 돌아서면 들킬세라 숨죽이며 숨바꼭질하고 있는 듯한 분위기다.

"어릴적 고전문학을 좋아하는 소녀였다"는 작가는 그림속에 수많은 이야기꺼리를 담아냈다. 은유와 상징이 가득하다. 미인도가 그려진 '신윤복 화방'의 방석에 놓인 백합은 작가의 진정성과 순수함이다. 또 붓과 물감은 화가의 자존심을, 병에 든 날개는 꿈을 펼치지 못한 예술가들의 영혼을 투영한 사물이다.

작가가 매우 좋아한다는 해골은 죽음과 존재를 상징함과 동시에 모든 유한함의 상징이다. 전작의 그림마다 등장해 '나비 작가'로 불려지게 된 '나비떼'는 현실과 이상을 이어주고 그림과 작가를 이어주는 영혼의 매개체다.

[사비나미술관에서 전시를 연 남경민 작가가 은유와 상징이 많은 자신의 작품을 설명하고 있다.]

이번 전시 도록에 서문을 쓴 김미진 홍익대 미술대학원 교수는 "남경민의 회화는 보고, 읽고, 사고하는 대하 문학작품처럼 해석해 내려가는 시간성을 요구한다"고 했다. 그는 "남경민과 조선시대 예술가들이 한 공간에 동거하며 교감하는 상황을 우리 눈앞에 펼쳐놓은 예술적 상상"이라며 "역사라는 방대한 자료안에 묻혀있는 진리를 일상안에서 교감하고 해석할수 있도록 하는 잃어버린 시간과 꿈을 찾아주는 마법의 방으로의 초대"라고 썼다.

그 '마법의 방'은 작가의 애장품이 힘을 보탠다. 전작에 있던 유리병, 거울 날개 스노우볼, 커피포트, 해골등이 현재와 과거, 현실과 비현실을 이어주며 눈길을 홀린다.

화려한 색감과 평면적인 화면은 언뜻 민화처럼 보인다. 한국화 서양화 기법이 섞여있다. 원근법이 아닌 한국화에서는 볼수 없는 '다시점 구도'다. 반면 서적 화분 악기 불상 꽃병등 사물에 입체감을 표현하기 위한 명암이나 그림자를 생략했지만 색의 양감을 더했다. 다채로운 색채로 표현된 화폭은 그래더 더욱 일상적이면서 몽환적인 분위기를 연출한다.

한권의 책을 읽는듯 한 그림, 상징의 사물이 많다보니 작가의 '강박적 설명'이 계속됐다. 작가가 진한 보라색커튼이 화려하게 쳐진 '규장각' 그림앞에서 말했다. "규장각의 '규장'의 의미가 하늘의 별중에서 문장을 맡은 별이 빛나는 집이라고 하더라고요. 너무 아름답고 예쁘다는 생각을 했어요. 어렸을때 제가 글쓰고 싶어했어요. 아마 그 결핍이 서재를 그리는 그림으로 나타나나 봐요.(웃음) 전시는 12월 19일까지. 관람료 3000원. (02)736-4371

[초대받은 N. 김홍도 화방을 거닐다. 2014]

![[포토] 악수하는 이재명 대표와 권성동 원내대표](https://image.ajunews.com/content/image/2024/12/18/20241218150658549939_518_323.jpg)

![[포토] 겨울왕국 한라산](https://image.ajunews.com/content/image/2024/12/18/20241218134919258470_518_323.jpg)

![[포토] 경제부총리-외교장관 합동 외신기자 간담회](https://image.ajunews.com/content/image/2024/12/18/20241218113554802359_518_323.jpg)

![[포토] 아침 추위가 빚은 풍경](https://image.ajunews.com/content/image/2024/12/17/20241217114825954467_518_323.jpg)