서울 중구 명동 거리.[사진=아주경제]

코로나19 사태가 2년 넘게 이어지면서 외국인 관광객 급감이 상권의 희비를 갈랐다. 유통 대기업들은 발길이 뜸해진 상권을 떠나 이른바 '힙'한 동네를 찾아 이동했다.

서울의 대표적인 관광명소였던 명동과 신사동 가로수길은 코로나19 이후 외국인이 더 이상 찾지 않자 활기를 잃었고 한남과 이태원은 '알짜상권'으로 자리매김했다. 한남과 이태원 지역은 명품 브랜드와 고급 음식점이 밀집한 지역으로 내국인이 몰리면서 코로나 국면에서도 타격을 덜 받았다는 분석이 나온다.

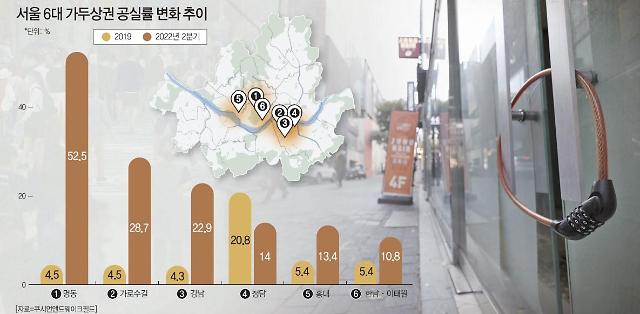

명동 공실률은 코로나19 이전인 2019년 4.5%에서 2020년 23.2%, 지난해 49.9%로 치솟았다가 올 상반기 50%를 넘어섰다. 빈 점포가 운영 중인 점포보다 많다는 얘기다. 가로수길 상권은 2019년 4.5%에서 올해 2분기 28.7%로 공실률이 24.2%포인트로 크게 늘었다. 강남 역시 4.3%에서 22.9%로 가로수길과 유사한 흐름을 보였다.

반면 한남·이태원과 홍대, 청담은 공실률이 현저히 낮아 새로운 명소로 부상한 것으로 나타났다. 한남·이태원의 공실률은 2분기 10.8%로, 명동의 5분의 1 수준에 그쳤다. 2019년에 비해서도 5.4%포인트 소폭 늘었다.

[그래픽=아주경제]

상권별 공실률 추이는 매출에서도 드러난다. 상권별 매출 증가율은 청담과 이태원이 가장 높았고 홍대, 가로수길, 강남 순이었다. 명동은 2020년부터 3년 연속 하락세를 이어가며 같은 기간 매출이 줄어든 유일한 지역으로 조사됐다. 리오프닝 이후 상권이 조금씩 되살아나고 있는 가운데 명동은 여전히 회복이 가장 더디다.

이러한 쇼핑 지형도 변화에 따라 유통 기업들의 점포 입지 선택도 상당히 신중해졌다. 정식 매장을 내기 전에 플래그십 스토어나 팝업스토어를 열고 상권 분위기를 살피는 사례가 늘고 있다. 소위 '장사가 잘 안 된다' 판단되면 미련 없이 점포를 접는다. 대내외 불확실성이 커진 만큼 출점에 따른 리스크를 최소화 하려는 의도로 풀이된다.

업계 관계자는 "코로나19 사태가 진정 기미를 보이면서 상권 회복에 대한 기대가 큰 상황"이라며 "하지만 명동과 가로수길은 고객층이 외국인 관광객인 만큼 코로나19 이전 수준으로 회복하려면 상당한 시간이 걸릴 것으로 보인다. 기업 입장에서도 아직 명동이나 가로수길에 매장을 내는 것보다 한남, 이태원 등 유동인구가 많은 지역에 내는 것으로 선호한다. 유통업체들이 잇달아 핫한 지역에 팝업스토어를 여는 이유도 주요 소비층이 몰리기 때문"이라고 말했다.

![[날씨] 황사 걷히고 낮 최고 기온 16도…완연한 봄 날씨](https://image.ajunews.com/content/image/2025/03/14/20250314174026298202_388_136.jpg)

![[슬라이드 포토] 故 휘성, 영정 사진 속 환한 미소](https://image.ajunews.com/content/image/2025/03/14/20250314131052257994_518_323.jpg)

![[포토] 홈플러스, 정산 대금 3400억 지급…현금 1600억 보유](https://image.ajunews.com/content/image/2025/03/14/20250314104411947330_518_323.jpg)

![[포토] 최재해 감사원장, 기각 후 업무 복귀](https://image.ajunews.com/content/image/2025/03/13/20250313120924594304_518_323.jpg)

![[포토] 국민의힘, 헌재 앞 기자회견](https://image.ajunews.com/content/image/2025/03/13/20250313120803802996_518_323.jpg)