서울 종로구 소격동 학고재 갤러리에서 ‘은유의 섬’ 전시를 열고 있는 오세열 작가. [사진=학고재 제공]

아이는 어른을 '동심의 세계'로 초대한다. 단지 첨벙첨벙 물장구를 몇 번 쳤을 뿐인데, 아이는 뭐가 좋은지 한참 동안 깔깔대고 웃는다. 그 마음을 오롯이 이해할 수는 없지만, 어느샌가 아이를 따라 웃고 있는 나를 발견하게 된다. 아이의 눈과 말투, 행동을 바라보는 나. 잠들었던 '동심'이 기지개를 켜기 시작한다.

그림 속에 '동심의 세계'를 담은 작가가 있다. 서울 종로구 소격동 학고재 갤러리에서 지난 8일 개인전 '은유의 섬'을 시작한 오세열 작가가 그 주인공이다.

4년 만에 다시 여는 이번 전시에서는 오 화백의 작품 세계를 총체적으로 재조명한다. 작가의 작품 세계 전반을 아우르는 회화를 다양하게 만나볼 수 있다.

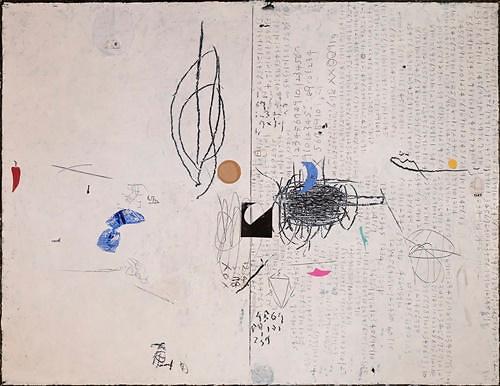

오 화백의 작품은 남다르다. 1부터 10까지의 숫자가 작품 전체에 빼곡히 적혀 있다. 낙서하듯, 때론 소꿉장난하듯 그려낸 화면에 어린아이의 동심이 깃들어 있다. 76세 화백이 아이의 마음으로 그렸기에 가능한 일이다.

경기 양평군 용문산 근처에 작업실이 있는 오 화백은 "작업실 근방에 꽃이 많이 핀다. 자유롭게 피어난 꽃들을 보고, 작업실에 들어와서 상상해가며 그린 것이다. 어린애들이 깊이 생각하지 않고 그리고 싶어서 그리는 것처럼 그렇게 그린 거다"라고 작품을 소개했다.

이어 그는 "소재로 꽃을 그리는 게 중요한 게 아니라 꽃을 통해서 무엇을 표현했느냐가 중요하다"고 설명했다. 그의 말을 들으니 그림 속 꽃이 다르게 느껴졌다.

꽃뿐만 아니라 주위에 있는 모든 물건들이 아이들에게는 장난감이다. 오 화백 역시 주위에 흔히 있는 단추, 배달 음식을 시키면 함께 오는 일회용 플라스틱 칼, 조개껍데기, 티스푼 등을 작품에 활용했다.

이에 대해 오 화백은 "걷는 걸 좋아하는데, 걸으면서 땅을 많이 본다. 발에 치이는 돌멩이, 작은 쓰레기 조각 중에 재미난 모양을 발견하게 될 때가 있다"며 "누군가 버린 것들을 주워서, 의미 없는 조각에게 역할을 주는 거다. 특별한 존재감을 찾도록 돕는 일"이라고 짚었다.

뜻밖의 것을 찾는 재미 덕에 작가도 기쁘고, 그것들이 새로운 존재가 되도록 도우니 사물들도 기쁘다. "항상 쓰레기만 줍는 건 아니고, 작품에 있는 티스푼은 사서 붙였다"는 농담에서 어린아이 같은 면이 느껴졌다.

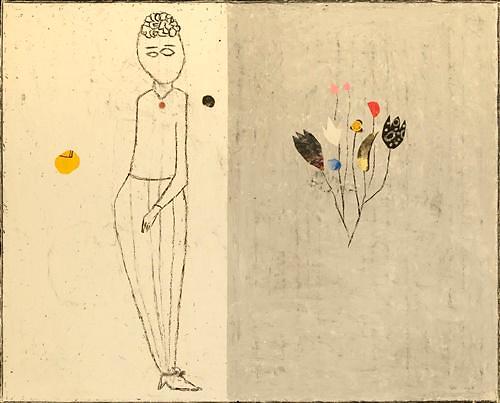

‘은유의 섬’에 전시 된 ‘무제‘ [사진=학고재 제공]

오 화백의 작품은 아이의 끝없는 상상력을 닮았다. 이번에 전시된 24점의 작품들은 전부 제목이 '무제'다. 제목은 보는 이의 상상력을 제한할 수 있기 때문이다.

상상에는 당연히 정답이 없다. 작품 속 '45'라는 숫자를 보고 오 화백이 태어난 1945년도 아니냐고 자신 있게 추측했지만, 그는 단호히 "아니다"라고 답했다. 숫자를 아직 배우지 않은 어린아이에게 '45'는 그냥 하나의 무늬일 수도 있겠다는 생각이 들었다. 아이의 상상은 한없이 크다. 촘촘하게 자란 턱수염을 본 아이가 "아빠 턱에 개미가 많이 있어요"라고 말해 웃었던 추억이 떠올랐다.

이제는 어느덧 76세가 된 화백이 동심을 그리는 이유가 궁금했다. 오 작가가 여섯 살 되던 해 6·25 전쟁이 발발했고, 전쟁의 폐허 속에서 유년기를 보냈다. 오 작가는 "전쟁 때 누나가 세상을 떠난 슬픈 사연이 있다"고 말했다. 받아들이기 힘든 현실을 그림을 통해 견뎌냈다. 그는 "어린 시절에는 하루 중 그림 그리는 시간이 제일 소중했다"고 회상했다.

동심이 담긴 그림을 통해 오 작가는 힘든 시간을 버텨냈지만, 70여년이 지난 지금도 아직 '전쟁'같은 하루를 사는 아이들이 많다.

어린 시절 힘들었던 경험을 통해 이런 마음을 누구보다 잘 아는 것이 오 화백이다.

그는 "요즘 와서도 길거리에 버려진 아이들, 사각지대에 놓여 있는 아이들이 있다"며 "이런 아이들은 무언가 우울하고 슬프며 좌절감을 느낄 수 있을 것"이라며 "이런 아이들을 위해 무엇인가 위로를 메시지를 보내고 싶었다"라며 작품 세계에 관해 설명했다.

오 작가의 작품에는 아이들이 자주 등장하는데, 팔이 하나만 있거나 혹은 다리가 두 갠데 발은 하나인 경우도 있다.

이에 대해 그는 "내 인물들은 정상이 없다. 다 비정상이다. 비례도 안 맞는다"라며 "그런 비정상의 인물상이 화면 위에서 자연스러워 보이게끔 구도를 잡는다"라고 소개했다. 오 작가의 작품 전체가 상처 입은 아이들을 포근하게 껴안아 주고 있는 것이다.

그의 작품은 아이뿐만 아니라 소외된 현대인들에게도 위로를 건네고 있다. 코로나19 후유증으로 인해 현대인의 단절은 더욱 심화 되고 있다. 오 작가는 "요즘 혼자 사는 사람들도 많다"라며 "외로운 사람들은 주위에서 품어 주어야 한다"라고 강조했다.

살아가면서 누구나 '동심의 세계로 돌아가고 싶다'는 생각을 한 번쯤 하게 된다. 인생을 살아가면서 동심의 소중함을 깨닫기 때문이다. 배우 설경구가 영화 '박하사탕'에서 외쳤던 "나 다시 돌아갈래"라는 대사는 나이를 먹을수록 점점 서글프게 다가온다.

오 작가는 후기 산업사회를 겪으며 인간의 이기심과 폭력성에 대해 고민했다. 그는 "물질적인 것에만 매달리다 보니 정신적인 것이 소멸해가는 현실이 안타까웠다"라고 말했다.

그는 작업 화면을 자신의 몸에 빗대어 바라본다. 캔버스 위에 단색조의 물감을 여러 차례 쌓아 올려 바탕을 마련하고, 뾰족한 도구로 화면을 긁어낸다.

화면 속 선들은 단순하고 직관적으로, 때로 장식적으로 그려진다. 몸을 깎는 마음으로 화면을 구성해나가다 보면 물감 층 가장 아래의 하얀 표면을 다시 마주하게 된다. 오세열 작가는 자신의 작업 과정에 대해 "유년의 순수에 도달하기 위한 여정 같다고 느낀다"라고 말했다.

오 작가는 이어 "어린 시절부터 지금까지 살아오면서 겪은 아픔과 슬픔, 그리고 그에 대한 추억들을 떠올린다. 캔버스를 몸이라고 생각하고 못이나 면도날 같은 도구로 긁어낸다"라고 설명했다.

작업을 통해 아이의 동심을 그리고 현대인들에게 따뜻한 위로를 전하는 ‘은유의 섬’은 어린이날인 오는 5월 5월까지 열린다.

은유의 섬’에 전시 된 ‘무제‘ [사진=학고재 제공]

![[AI에 묻다] AI가 분석한 설 인구 이동...경기 1위, 세종 최하위](https://image.ajunews.com/content/image/2025/01/23/20250123145305732962_388_136.jpg)

![[포토] 검게 탄 화재 여객기](https://image.ajunews.com/content/image/2025/01/29/20250129121436828718_518_323.jpg)

![[포토] 김해공항서 에어부산 항공기 꼬리에 불…인명피해 없어](https://image.ajunews.com/content/image/2025/01/28/20250128230321338536_518_323.jpg)

![[포토] 설 연휴, 전통시장 찾은 시민들](https://image.ajunews.com/content/image/2025/01/26/20250126203454411316_518_323.jpg)

![[포토] 민주당 이재명 대표, 설 귀성 인사](https://image.ajunews.com/content/image/2025/01/24/20250124110723488905_518_323.jpg)