이미지 확대

![[다석 류영모(그림,글씨는 유형재 작)]](https://image.ajunews.com/content/image/2019/12/18/20191218102141912016.jpg)

[다석 류영모(그림,글씨는 유형재 작)]

망국의 모순과 세계사적 기회 앞에서

다석 류영모는 한 세기(世紀)의 벽두에 서 있었다. 동 트는 시대의 여명을 온몸으로 느끼며 새로운 공기를 호흡하고 있었다. 2000년이 시작되던 기점(起點) 무렵에 태어난 사람들을 밀레니얼 세대라고 부른다면, 1900년이 돋아나던 날들을 10살의 맹렬한 감관(感官)으로 숨쉰 그를 20세기의 신인(新人)이라 할 수 있을까. 함께 그 시대를 살아낸 이들은 많았지만 류영모가 돋보이는 것은, 20세기 태동과 함께 시작된 망국의 역사적 모순과 동서 문명이 개통되고 융합되는 세계사적 기회를 동시에 읽어냈기 때문이다. 읽어냈을 뿐만 아니라, 그 세기의 주체적 인간으로 참여하여 이 땅에 심오한 생각의 씨를 뿌렸기 때문이다.

20세기는 19세기에 이어지는 하나의 100년이기도 했지만, 그 이전의 모든 세기와는 '결별'했다고 할 만큼 다른 시대이기도 했다. 단군이 이 땅에 나라를 개창한 이래 삼국과 고려·조선으로 맥을 이은 전통이 그 정점에 이르러 무너지고 있는 지점이었고, 서양의 새로운 문명이 한꺼번에 쏟아지듯 들어오면서 혼란과 충격으로 그간의 삶과 가치를 서둘러 청산할 수밖에 없는 시점이었다. 거기에 더하여, 이웃나라 일본의 침탈로 국가정체성을 상실하는 악몽 속으로 진입하는 시간이었다. 다석은 이 다중적인 전환기에 서서 '나는 무엇인가', '삶은 무엇이며 죽음은 무엇인가', '무엇을 할 것인가' 혹은 '진실로 무엇이 중요한가'를 깊이 고뇌하며 성찰한 세기적 인간이었다.

100년을 건너온 지금, 류영모를 얘기하는 것 또한 저 세기적 인간이 이루고 보여준 시대인식과 삶의 본질 포착이 여전히 유효하기 때문이다. 유효한 정도가 아니라, '류영모의 길'이 더욱 절실한 형태로 우리에게 영감을 불러일으키기 때문이다.

이미지 확대

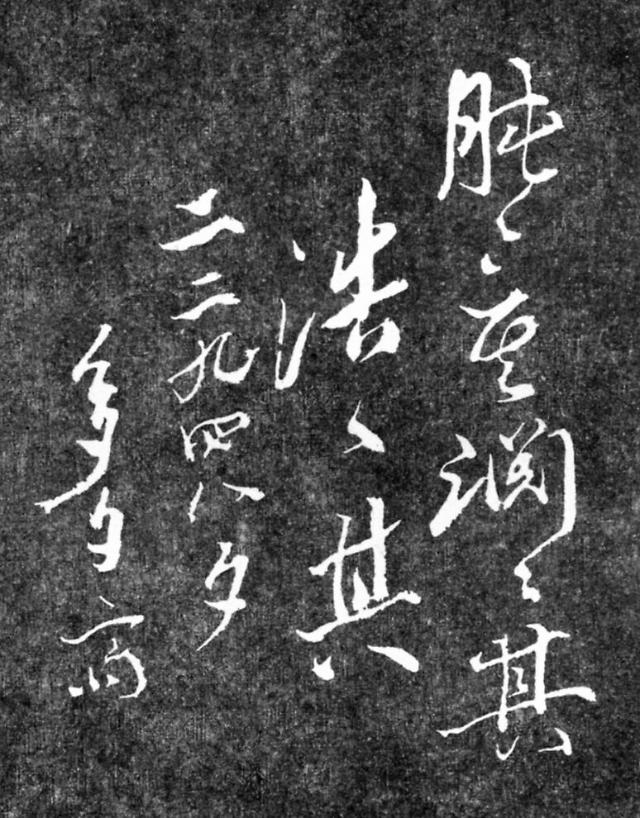

최호 선생 댁을 방문했을때,방명록에 남긴 다석의 글씨. 중용(中庸) 32장의 "肫肫其仁 淵淵其淵 浩浩其天(준준기인 연연기연 호호기천, 간곡하고 간곡하다 그 어진 마음, 깊고 깊도다 연못처럼, 넓고 넓도다 하늘처럼)" 중에서 집주인의 '浩'자의 뜻을 살리기 위해 仁, 淵, 天을 빼고 '肫肫至 淵淵其 浩浩其(준준지 연연기 호호기, 간곡하고 간곡함이 끝이 없구나 깊고 깊은 그것처럼 넓고 넓은 그것처럼)라고 썼다.

20세기 벽두 류영모의 길, 21세기 대한민국의 길

식민지의 굴레 속에서, 그리고 밀려오는 서구문명의 해일 속에서, 거기에 수천년 왕국의 신민(臣民)으로 살아온 체제와 삶의 불가피한 혁신 속에서, 많은 가치들이 전도되거나 뒤엉키고 삶의 의미 전체가 의문시되는 혼돈 속에서, 그 20세기의 격정적인 태동 속에서, 류영모는 어떤 길을 걸었는가.

그는 석가와 공맹과 노자와 단군이 밝혀놓은 동양의 사유가 예수에 의해 정립된 서양의 기독문명의 핵심적 기틀과 놀라운 일치율을 보이고 있음에 깊이 주목했고, 그의 사유(思惟)의 바닷속에서 그것을 하나의 씨알로 돋웠다. 인류 모두가 갈 수 있는 위대한 길을 찾아내는 여정이었다고 할 수 있다. 류영모는 남의 생각, 이미 정의된 관점들을 인용하고 추종하는 '신자'가 아니라, 자신의 말과 생각으로 철학과 종교를 말하고 주체적으로 삶과 세상과 인간의 문제를 성찰해 나간 대지식인이자 행동가였다.

류영모의 길은 21세기의 문을 열어젖힌 우리에게 목표가 아니라 방식을 가르쳐준다. 20세기의 대변동은 인류역사가 획기적인 전환점을 맞는 상황의 예고편이었다고 할 수 있다. 이제 인간은 전시대 문명의 많은 체계와 노하우를 버리고 디지털 세계 속으로 발을 디뎠다. 전시대의 정답이 지금의 정답이 아닐 수 있으며 오래된 가치가 더 이상 가치가 아닐 수 있는 시대. 우리가 겪고 있는 '신문명 앓이'의 핵심은 거기에 있는지 모른다.

이제 지금 우리에게 옳은 것, 우리가 지향해야 할 것, 문제들의 본질과 진실들, 세대 간에 공유되고 전승되어야 할 핵심은 무엇인가. 이 시대 대한민국은 무엇이며, 지도자는 무엇인가. 왜 이 나라는 이토록 심각한 불화와 갈등을 겪으며, 불안과 불행까지 느끼며 미로를 헤매는 듯한 인상을 벗어나지 못하는가. 시대의 질곡과 정치의 난맥과 경제의 차질과 혼선을 시원하게 벗어날 수 있는 길은 어디에 있는가. 그것을 류영모의 길을 통해 착안하고 기획하자는 것이다.

1905년 국치(國恥)의 시절에 시작한 일본어

1905년 11월 17일은 을사보호조약이 체결된 날이며 열사흘 뒤인 30일은 충정공(忠正公) 민영환이 지도층으로서 망국의 책임을 통감하며 목숨을 끊어 사죄한 날이다. 이 뜨겁고 고통스럽던 그 11월에, 류영모는 나라를 병탄한 일본의 언어를 배우기 시작한다. 15세의 소년은 왜 다니던 서당을 그만두고 일어학교인 경성학당에 들어갔을까. 격변기에 시대 상황을 좀 더 정확하게 알고 싶은 소년다운 탐구심이 있었을 것이다. 우선 일본의 말을 아는 것이 일본의 마음과 영혼을 읽는 방편이라고 판단했을까. 류영모는 언어에 대한 관심이 많았다. 언어가 단순히 소통을 위한 수단만이 아니라, 개념을 만들어내고 생각의 방식을 결정하고 또 철학의 폭을 확장할 수 있는 힘임을 느끼고 있었다. 말이 생각이며 믿음이며 교유(交遊)라고 생각했다. 일본의 말은 일본의 뿌리를 담고 있다. 지피지기(知彼知己)에 이보다 유용한 것은 없을지 모른다.

하지만 그보다 그의 흉중에 3년간 서당에서 습자지처럼 빨아들였던 ‘맹자’가 있었기 때문은 아닐까. 맹자는 그에게 인간이 영원할 수 있는 비밀을 일깨워주었다. 맹자는 인간에게 들어 있는 선천적인 마음인 성(性)이 있고, 감각으로 이뤄진 에너지인 명(命)이 있다고 말했다. 그 두 가지를 살펴볼 때, 일본은 ‘본성(性)’을 망각하고 ‘목숨(命)’에 딸린 탐욕을 극대화하여 조선 침탈을 감행한 셈이다. 일본어를 배워, 우선 그들의 정신세계를 알고 싶었다. 그리고 향후 기회가 오면 ‘맹자의 가르침’을 벗어난 무도한 그들이 돌려받게 될 뼈저린 후환(後患)을 일깨워주고 싶었다. 그러기 위해서는 유창한 소통이 필요하다고 생각했으리라. 분노를 감추고 원수(怨讐)국가의 말을 배우는 소년의 비장하고 착잡한 얼굴.

경성학당(한성 일어학교)은 일본인 와다세(渡瀬常吉)와 한국인 홍병선(洪秉璇)이 함께 경영하고 있었는데, 일어학교로 당시 이름이 나 있었다. 이광수는 ‘춘원전집’에서 당시 서울의 학교에 대해 언급하면서 “배재학당과 이화학당, 관립 외국어학교와 육군연성(陸軍硏成)학교가 있었으며 또 일어학교로는 경성학당이 꽤 유명했다”고 말하고 있다. 류영모가 이 학당에서 함께 공부했던 사람으로 류일선(柳一宣)이 있었다. 류영모처럼 수학을 좋아했던 학생으로, 이후 중앙학교의 수학·물리학 교사가 된다. 언론에도 관심이 있어서 ‘가뎡잡지’를 출간하기도 했다.

일본어를 공부하면서 구름과 구모(일어), 씨름과 스모(일어), 닭과 도리(일어), 옷의 고름과 고로모(일어)처럼 우리말과 일본어가 닮은 게 많다는 걸 확인한다. 그는 이런 말을 한 적이 있다. “그들이 침략한 것은 어머니 나라를 공격한 것입니다. 그들의 조상이 한반도에서 실세(失勢)하여 쫓겨간 한이 맺혀 있다 하여도 그들의 뿌리를 외경해야 하는 것입니다. 일본 사람들이 불경(佛經)의 아뇩다라삼먁삼보리를 외울 때 ‘아노구다라노산막구’라고 하죠. 이 말은 ‘저 백제(구다라)의 산맥’이란 뜻입니다. 이게 바로 그들의 뿌리인 것을···.” 류영모는 이 학교에서 2년간 일어를 배워 그들의 언어에 능통해졌다.

교사이자 농촌운동 동지였던 홍병선

경성학당에서 알게 된 사람 중에는 경성학당의 경영자이자 일본어 교사였던 홍병선이 있다. 그보다 두 살 많았던 홍병선은 목사이기도 했다. 그는 기독청년회(YMCA) 사업 중에서 농촌운동 분야를 맡아 실제로 농촌에 들어가 ‘농협운동’을 지도했다. 이 경험을 바탕으로 ‘농촌협동조합과 조직법’(1930)이란 책을 내기도 했다. 농협중앙회 본부 건물에는 농협선구자 홍병선의 사진이 걸려 있다. 홍병선은 1967년 세상을 떠났다. 2년 뒤 추석(1969년 9월 26일)에 류영모는 홍병선을 그리워하는 시를 ‘다석일지’에 남겼다.

昨年在淸秋月食(작년재청추월식)

今年晋光夜明郎(금년진광야명랑)

洪牧去疎八百日(홍목거소팔백일)

柳生依昔信且仰(유생의석신차앙)

작년엔 맑은 가을 월식날이더니

올해는 환한 밤이 밝디 밝구나

홍목사가 간 지 800날이니

류영모는 옛날처럼 믿고 우러를 뿐

그가 홍병선에 대해 친구로서의 믿음과 우러름을 보였던 것에는 농촌운동에 대한 한결같은 열정에 공명했던 점도 있었다. 그가 일생동안 농촌생활에 투신하기로 결심한 것은 톨스토이의 영향이었다. 일본 유학을 갔다가 돌아온 것도 그 때문이다. 농촌운동은 신앙생활과 같은 것이었다. 그는 이런 말을 했다. “십계명보다 더 중요한 것이 ‘흙으로 돌아갈 때까지 이마에 땀 흘리는 것’입니다. 이것은 러시아의 톨스토이가 깊은 감화를 받고 늘 새겼던 말이라고 합니다. 이마에 땀을 흘리며 일하지 않으면 하느님을 거역하는 행위라고 톨스토이는 말했습니다.”

.............

# 다석어록 = 태양 빛을 끄고 어둠을 보라

"태양이 크다고 '클 태(太)'를 씁니다. 큰 대(大)에 점 하나 찍고 한번 더 크다는 뜻으로 이렇게 씁니다. 엄청나게 크다고 태양이라고 합니다. 뭐가 그렇게 엄청나게 크다는 말입니까. 우리가 언제, 빛이라는 게 있어서 완전한 빛을 보았습니까. 기껏 태양 하나, 큰 불덩어리를 가리켜 빛이라고 하는 것입니까. 서산에 해가 지면 왜 캄캄해집니까. 무슨 빛이, 얄팍한 구름 한 점에 가려져도 금세 캄캄해집니까. 광명이 흑암(黑闇, 완전한 어둠)을 완전히 밀어낼 수 있습니까. 우주는 넓고 큰 암흑입니다. 태양이 엄청나게 크다고 하고 그 밖의 발광체도 많다지만 우주의 어둠을 밀어냈습니까. 갇힌 몸으로 생각하니까 그 정도밖에 생각을 못하는 것입니다. 진리인 하느님이 베푼 말씀으로 보면 우리는 광명을 결코 본 일이 없습니다. 대부분 흑암 속에서 아물아물합니다. 흑암이야말로 큰 것이며 태양은 큰 것이 못 됩니다. 넓고 큰 것은 흑암이요, 광채는 미미합니다."

이 말은, 서구의 핵심사유 체계인 태양 중심 사고를 비판한 말이기도 합니다. 서양사상은 눈앞에 보이는 것을 중요시하고, 다른 문화와 문명을 어둠으로 이해합니다. '계몽'이라는 말은 자기 문화만을 중심권에 놓는 태양계의 관점으로, 남을 밝게 만들겠다는 생각을 담고 있습니다. 다석은 태양보다 크고 위대한 어둠이 우주의 본질이라고 일갈합니다. 다양한 문화 간의 열린 소통과 상호 융합을 표방한 그의 철학적 기반이 되는 말이기도 합니다.

.............

다석전기 집필 = 다석사상연구회 회장 박영호

증보집필 및 편집 = 이상국 논설실장

@아주경제 '정신가치' 시리즈 편집팀

![[날씨] 전국 흐리고 눈비…강원·경기·충북·경북북부 많은 눈](https://image.ajunews.com/content/image/2025/03/03/20250303060753825228_388_136.jpg)

![[포토] MWC25 개막, 북적이는 전시장](https://image.ajunews.com/content/image/2025/03/03/20250303213356819887_518_323.jpg)

![[포토] 미국 제1항모강습단 소속 핵추진 항공모함 칼빈슨함 입항](https://image.ajunews.com/content/image/2025/03/03/20250303151556769267_518_323.jpg)

![[포토] 봄 시샘하는 겨울](https://image.ajunews.com/content/image/2025/03/03/20250303123816546792_518_323.jpg)

![[포토] 연극 관람하는 한동훈 전 대표](https://image.ajunews.com/content/image/2025/03/02/20250302140615774122_518_323.jpg)