[사진 = 배석규 칼럼니스트]

▶ 몽골비사에 언급된 역참

[사진 = 몽골비사]

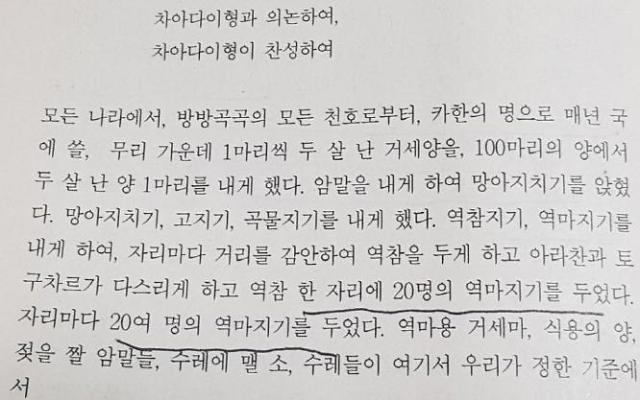

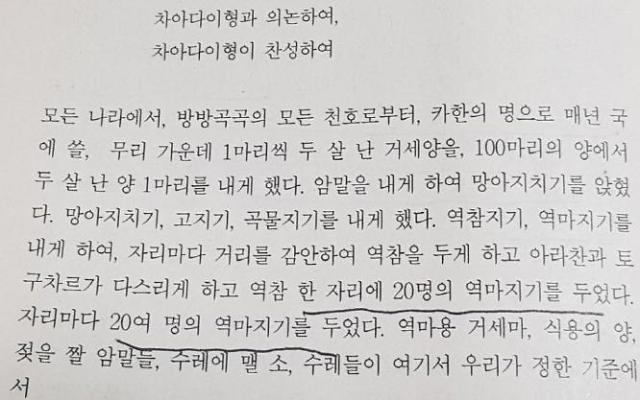

두 번째 대칸 오고타이가 역참에 대해 언급한 내용은 몽골비사 제일 마지막인 279장과 280장에 나온다.

"방방곡곡 천호로부터 역참지기와 역마지기를 내어 자리 자리마다 역을 두어 사신이 쓸데없이 백성을 따라 달리지 않고 역참을 따라 달리게 하면 되지 않겠는가? 바투도 제 역참을 우리들의 역참과 연결시키게 하라. 모든 일 가운데 역참을 놓게 하는 일은 옳은 중에 옳게 제안했다."

[사진 = 난주역]

이 기록을 보면 이미 오고타이 시절에 킵차크 지역의 주치 울루스까지 역참으로 연결됐다는 것을 알 수 있다. 그리고 당시에는 역참 한자리에 20여명의 역마지기를 둔 것으로 기록하고 있다.

▶ 다양한 형태의 참(站)

[사진 = 역참 언급 몽골비사]

역참을 몽골어로는 잠(Jam)이라고 불렀다. 현재 중국에서는 버스든 지하철이든 정거장을 ‘짠’이라고 부르고 한자로는 참(站)이라고 표기하는 데 이 말은 몽골어 잠에서 나온 것으로 알려지고 있다. 이 잠에는 숙박시설과 말과 수레, 필요한 식량 등이 비치됐고 이것을 관리하는 사람을 잠치(Jamchi)라고 불렀다. 역참에는 마참(馬站)만 있는 것이 아니고 수레를 운용하는 차참(車站)도 있었다.

또 바다와 강이 있는 곳에는 배를 준비한 해참(海站)과 수참(水站)이 있었다. 뿐만 아니라 눈 덮인 북방 지역에는 개가 끄는 눈썰매로 무장한 구참(狗站)이 준비되기도 했다. 몽골제국에 정확히 얼마나 많은 수의 역참이 있었는지 정확한 기록은 없다.

▶ 천 5백 개 전후의 역참

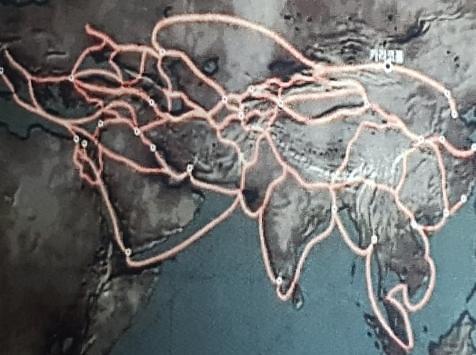

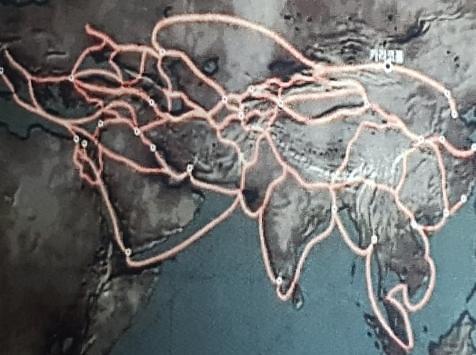

[사진 = 몽골제국 통신 역참망]

사료를 종합해 보면 대략 천 5백 개 전후의 역참이 설치된 것으로 추정된다. 몽골제국의 역참은 역참간의 거리가 30Km였던 것으로 알려져 1500개로 쳐도 총연장길이가 거의 5만 Km에 육박할 정도로 규모가 방대했다.

이전 다른 왕조에서는 잠은 사신과 관리들의 이동에 주로 활용됐지만 몽골제국의 역참은 물자와 인력의 운송까지 담당하는 포괄적인 운송체계였다는 점에서 차이가 있다. 또 역참을 관리하는 가옥을 지정해 면세혜택을 주고 역참 스스로 필요한 인력과 물자를 충당하도록 했다. 말하자면 독립채산제를 도입해 운영의 효율성을 높였다.

▶ 마르코 폴로의 기록

[사진 = 베네치아 떠나는 마르코 폴로]

이와 함께 신속한 정보 유통을 위해 별도의 전령시스템을 운영했다. 몽골의 역참시스템은 당시 동방지역을 방문했던 유럽인들에게 깊은 인상을 주었던 것 같다. 쿠빌라이 대칸의 지배 당시 중국을 방문한 것으로 알려진 마르코 폴로는 비교적 자세하게 설명했다. 마르코 폴로가 그의 책 98장에 기록한 역참에 대한 내용을 보도록 하자.

"누군가가 칸발릭(대도)을 출발해 25마일 정도를 가면 역참 하나를 만나게 된다는 것을 알아야 한다. 이것을 그들 언어로 얌(iamb)이라고 부르는데 우리말로 말이 준비된 역을 말한다."

몽골어로 잠(Jam)을 마르코 폴로는 투르크어나 페르시아 발음인 얌으로 옮겼다.

"전령들은 각각의 역참에서 매우 크고 멋있는 숙사를 보게 되는데 이 숙박소에는 사치스러운 비단으로 치장된 화려한 침대와 전령의 높은 신분에 적합한 여러 가지 물건들이 갖춰져 있다. 지방으로 가는 주요 도로 연변에 25마일 또는 30마일마다 역참이 설치돼 있다는 사실을 알아야 한다.

[사진 = 몽골인 말 사육]

거기서 대기 중인 300-400마리의 말들을 볼 수 있다" 이 기록에서 역참간의 거리가 40Km전후가 된다는 것을 알 수 있다.

"전령이 도로에서 벗어나 집도 숙박소도 찾아볼 수 없는 곳에 갈 때에도 대 군주는 도로에서 벗어난 곳들에까지 역참을 설치하게 하고 다른 역참과 마찬가지로 모든 것을 갖추도록 했다."

마르코 폴로의 기록에서도 몽골의 역참이 선의 연결이 아닌 점의 연결 형태로 운용됐다는 것을 알 수 있다.

▶ 별도의 전령제 운용

[사진 = 역참의 말 관리]

"한 역참과 다음 역참사이에는 3마일마다 40호 가량의 마을이 하나씩 있는 데 그 마을에는 대 군주를 위해 전령의 임무를 수행할 수 있는 도보 파발꾼이 살도록 돼 있다. 이들은 빠른 속도로 달리지만 3마일 이상은 가지 않는다. 3마일 지점에는 다른 사람이 그가 오는 방울소리를 듣고 기다리고 있다가 그가 도달하는 즉시 가지고 온 물건과 발신자가 써준 표를 받아들고 출발해 두 번째로 3마일을 달려간다. 그리고 앞 사람이 했던 것과 똑같이 하는 것이다. 이런 방법으로 열흘 거리를 하루 낮밤에 주파해 소식을 전하게 한다. 따라서 100일 거리를 10주야 만에 달려서 소식을 가져오는 것이다."

여기서 마르코 폴로 도보 파발꾼(Food-Man)이 발로 뛰어서 소식을 전해주는 것처럼 기록했지만 주야에 10일 거리를 뛰어서 가는 것은 도저히 불가능하기 때문에 원사(元史)에 나오는 급체보병(急遞鋪兵)을 이야기한 것으로 보인다.

[사진 = 역참의 말 관리]

쿠빌라이는 10리나 15리마다 급체보역(驛)을 두고 각각 5명의 보병을 배속시켜 신속하게 문서를 전달하도록 했는데 이들을 말을 타고 하루에 400백 리, 즉 160Km을 달렸다는 원사의 기록과 마르코 폴로의 얘기는 일치한다. 마르코 폴로는 이외에도 강과 호수가 있는 지역에서의 역참 운영방법과 역참에 말을 공급하는 방법 그리고 역참의 운영 방법 등을 자세히 기록하고 있다.

[사진 = 나담 축제장 기수들]

마르코 폴로와 거의 같은 시기에 몽골의 대칸 쿠빌라이를 찾아갔던 교황의 사신들과 동서교역에 나섰던 상인들은 이 역참을 이용해 얼마나 신속하게 여행할 수 있었는지를 증언하고 있다. 이러한 교통과 정보 물류시스템을 갖추어 놓았기 때문에 몽골제국은 육지와 바다를 아우르는 교역국가로 발 돋음 할 수 있었을 것이다.

![[슬라이드 포토] 故 휘성, 영정 사진 속 환한 미소](https://image.ajunews.com/content/image/2025/03/14/20250314131052257994_518_323.jpg)

![[포토] 홈플러스, 정산 대금 3400억 지급…현금 1600억 보유](https://image.ajunews.com/content/image/2025/03/14/20250314104411947330_518_323.jpg)

![[포토] 최재해 감사원장, 기각 후 업무 복귀](https://image.ajunews.com/content/image/2025/03/13/20250313120924594304_518_323.jpg)

![[포토] 국민의힘, 헌재 앞 기자회견](https://image.ajunews.com/content/image/2025/03/13/20250313120803802996_518_323.jpg)