[사진=조용준작가·문화탐사 저널리스트 ]

그들이 ‘블루 보틀(Blue Bottle)’로 가는 까닭은?

각종 SNS에는 바캉스의 달콤한 추억과 흔적들이 산더미처럼 쌓여 있다. 그야말로 ‘나는 네가 지난여름 무엇을 했는지 알고 있다’이다. 미국이나 일본에 다녀온 20·30대 젊은 여성들의 SNS는 한 가지 뚜렷한 경향을 보인다. 그들이 저마다 남긴 사진에 공통적으로 보이는 것은 바로 ‘파란 병’들이다. 이름 하여 ‘블루 보틀(Blue Bottle)’. 이를 모르는 사람들을 위해 미리 말하자면 ‘블루 보틀’은 미국의 커피 브랜드다.

그런데 엄격히 말해서 이 브랜드 로고의 색은 블루가 아니라 ‘터쿼즈(turquoise)’다. 다시 말해 그냥 블루가 아니라 터키블루다.

“넌 그 스웨터가 단순한 블루가 아니란 건 모르나 보구나. 그건 터쿼즈가 아니라 정확히는 세룰리언(Ceruleon)이란 거야. 2002년에 오스카 드 렌타가 세룰리언 가운을 발표했었지. 그 후에 입생 로랑이, 그 사람 맞지? 군용 세룰리언 재킷을 선보였고, 그 후 8명의 디자이너들의 발표회에서 세룰리언은 속속 등장하게 되었지···.”

아마 미란다가 블루 보틀 로고를 보았다면 이름을 ‘터쿼즈 보틀’로 바꿔야 한다고 호통을 쳤을지도 모르겠다. 블루의 계보를 말하려고 하는 게 아니니, 색깔에 대해서는 이쯤 접고 본론으로 들어가자.

언제부터인가 우리나라 젊은 여성들의 도쿄 여행에는 블루 보틀 미나미 아오야마(南靑山) 지점이 일종의 성지(聖地)가 되었다. 이 동네는 분위기가 서울 청담동과 비슷하다. 이들은 저마다 이 브랜드 로고나 가장 맛있다는 카페오레를 앞에 두고 인증샷을 올린다. ‘나도 아오야마 블루 보틀에서 카페오레 마셨다’는 과시는 ‘나 이대 나온 여자야’와 비슷한 심리다. 이들이 이처럼 동일 경험 집단에 들기 위해 애를 쓰는 이유는 대체적으로 두 가지다.

첫째는 이 커피전문점이 국내에 아직 들어오지 않은 ‘리미티드 브랜드’라는 사실이다. 2015년 일본에 진출한 직후부터 내로라하는 국내 기업과 개인들이 블루 보틀을 들여오기 위해 접촉했지만 아직 성사되지 않고 있다. 이미 한국 시장은 대형 커피전문점이 과포화상태라서 쉽지 않을 전망이다.

둘째는 당연히 커피 맛이 좋기 때문이다. 한때 교향악단의 클라리넷 연주자였고 커피 미치광이인 블루 보틀 창업자 제임스 프리먼은 2000년에 600달러로 손수레 창업을 했다. 그의 원칙은 한 가지 콩만을, 오직 6파운드의 양만 볶으며, 48시간 안에 로스팅한 콩을 사용해, 바리스타가 직접 핸드 드립으로 내려준다는 것이다. 그러니 최상의 커피가 되지 않을 수 없다. 스타벅스처럼 빠른 서빙을 기대하지 못하고 줄 서서 기다려야 하지만 그런 점이 더 이 브랜드를 돋보이게 하는 특징이 되었다.

여기까지는 블루 보틀을 아는 사람이라면 대충 아는 내용일 수 있다. 그러나 블루 보틀이라는 이름과 그 푸른 색깔이 어디서 왔는지는 잘 모를 것이다.

1600년대 후반 오스만튀르크 군대가 동부와 중부 유럽의 많은 지역을 휩쓸고 1683년 빈에 도착했다. 고립된 빈은 감시망을 뚫고 인근 폴란드 군대에 메시지를 전달할 사람이 필요했다. 폴란드 외교관 출신이었던 예르지 프란시스크 쿨치지치(Jerzy Franciszek Kulczycki)는 아랍어를 할 수 있었기 때문에 튀르크 병사 복장으로 위장을 하고 자신의 임무를 수행할 수 있었다.

이윽고 튀르크 군대가 빈에서 쫓겨났을 때 그들은 낙타 사료로 보이는 이상한 콩 주머니를 남겨놓았다. 몇 년 동안 아랍에서 살았던 쿨치지치는 이것이 커피임을 알았다. 그는 빈이 수여한 상금으로 커피를 사서 중앙-동유럽 최초의 커피하우스를 열어 빈에 커피를 알렸다.

그 때의 가게 이름이 바로 ‘Hof zur Blauen Flasche(푸른 병 밑의 집)’이었다. 가게가 튀르크 군대가 남겨놓고 간 콩에서 시작했으므로 병 색깔도 터쿼즈가 된 것이 당연하다. 지금도 빈에는 그의 이름을 딴 거리에 그의 동상이 있으니 빈에 갔다면 한번 찾아보는 것도 재미있을 것이다.

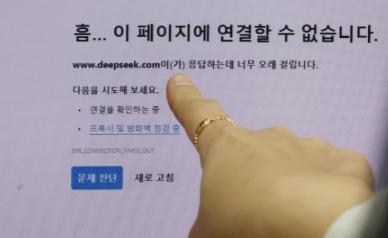

블루 보틀에 대해 가장 중요한 사실이 있다. 이 가게는 무선 와이파이를 설치하지 않는다. 손님들이 전자기기를 충전할 전원 콘센트도 없다. 이는 매우 의도적인 일이다. 블루 보틀은 손님들이 서로 얼굴을 바라보면서 이야기하는 일을 장려한다. 커피를 시켜놓고 휴대폰이나 탭 등의 단말기에 주구장창 얼굴을 처박고 있는 여타 커피하우스의 풍경을 차단하고자 하는 것이다. 그러나 수다 떠는 일도 사람보다 기계에 하는 것에 익숙해진 신세대에겐 별 소용이 없는 것 같기도 하다. 그래도 블루 보틀의 이런 정신 정도는 알고 자랑질을 해야 그저 겉멋에 취한 유행이 안 되지 않겠는가.

![[포토] 故 하늘 양을 추모하며](https://image.ajunews.com/content/image/2025/02/17/20250217154605634152_518_323.jpg)

![[포토] 일본군 위안부 피해자 길원옥 할머니 별세](https://image.ajunews.com/content/image/2025/02/17/20250217104313685834_518_323.jpg)

![[포토] 은으로 번진 골드바 품귀](https://image.ajunews.com/content/image/2025/02/16/20250216210750953390_518_323.jpg)

![[포토] 불법 촬영 황의조, 1심 징역 1년에 집행유예 2년](https://image.ajunews.com/content/image/2025/02/14/20250214145226377542_518_323.jpg)