[그래픽=김효곤 기자 hyogoncap@]

아주차이나 김봉철 기자 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 ‘미국 우선주의’를 내세우며 파리 기후변화협정 탈퇴를 선언하면서 전 세계가 환경문제를 둘러싸고 요동치고 있다.

트럼프 행정부의 고립이 국내외적으로 심화되고 있는 가운데 유럽연합(EU)과 중국이 협정 준수를 강조하기 위해 발표하려던 공동성명도 ‘대가’를 요구한 중국의 ‘변심’ 때문에 무산됐다.

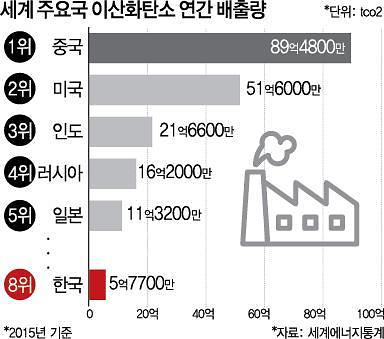

세계 탄소배출국 1위 중국은 미국을 대신해 세계의 중심에 서겠다고 요란한 움직임을 보였지만, 결국 자국이익만을 대변한다는 비난을 받으며 체면을 구겼다.

도날트 투스크 EU 정상회의 상임의장과 리커창(李克强) 중국 총리는 벨기에 브뤼셀에서 “기후 변화 대응과 클린에너지로의 전환이 어느 때보다 중요한 긴급한 책무”라는 취지의 공동성명을 채택할 예정이었다.

탄소 배출 세계 2위인 미국의 협정 탈퇴 선언으로 협정의 운명에 대한 의문이 커진 상황에서 탄소 배출 1위 국가인 중국과 3위인 EU의 공동성명은 협정의 권위를 강화하는 메시지가 될 수 있다는 점에서 세간의 이목이 집중됐다.

장클로드 융커 EU 집행위원장은 리 총리와 회의에서 “지난해 중국의 대(對)EU 투자는 77% 증가했지만 EU의 중국 투자는 25%가량 급감했다”며 중국과의 무역 불균형 문제를 거론했다.

EU는 중국의 태양전지판과 강철 등 값싼 수출품이 밀려들어오자 반덤핑 조치를 취해 왔고, 이번 회담에서도 중국산 철강제품 덤핑 문제를 제기한 것으로 알려졌다.

그러나 리 총리는 EU 측의 문제 제기를 일축하며 EU 측이 공동성명에 대한 반대급부로 세계무역기구(WTO)에서의 ‘시장경제국’ 지위를 얻을 수 있도록 도와주지 않으면 공동 성명문 채택에 협조할 수 없다고 거부한 것으로 전해졌다. 중국은 2001년 WTO에 가입했지만 아직 ‘비시장경제’ 국가로 분류돼 있다.

미국을 포함한 195개국은 2015년 12월 지구온도 상승분을 산업혁명 이전 대비 섭씨 2도 이하로 유지하기 위해 각국이 자발적으로 온실가스 배출에 노력한다는 파리협정을 맺었다. 선진국들이 개발도상국의 감축 노력을 지원하기 위해 2020년까지 연간 1000억 달러의 녹색기후기금(GCF)을 마련하기로 했다.

더 큰 문제는 미국의 ‘빈 자리’를 어떤 방식으로 메우느냐다. EU와 중국은 미국이 탈퇴한 뒤 파리협정을 유지하는 문제를 놓고도 이견이 컸다.

미국은 앞서 2013년 유엔 차원에서 43개국이 103억 달러의 초기 부담금을 마련하자고 한 합의에서 가장 많은 분담금(30억 달러)를 내기로 했다. 미국은 이 중 10억 달러를 이미 냈지만 나머지는 협정 탈퇴 선언에 따라 분담 의무가 없어졌다. 합의 당시 영국은 12억1000만 달러, 프랑스는 10억4000만 달러, 독일은 10억 달러를 내는 것으로 잠정 합의했었다.

기후협약과 관련해 가장 ‘큰 손’인 미국이 사라지면서 내심 지원을 기대했던 아프리카와 아시아의 개발도상국들이 온실가스 감축에 소극적인 태도를 취할 가능성이 높아졌다.

파리협정을 지지해 온 러시아는 미국의 협정 탈퇴를 기점으로 향후 입장을 바꿀 조짐도 보인다.

블라디미르 푸틴 대통령은 상트페테르부르크 국제경제포럼(SPIEF)에서 “버락 오바마 전 대통령의 파리협정 가입을 숙고 되지 않은 것으로 보고 좀 더 주의 깊게 검토할 필요가 있다고 판단했을 수 있다”며 트럼프 대통령을 옹호했다.

미국의 탈퇴 절차도 관심을 모은다. 파리협약에는 발효 후 3년이 지나야 탈퇴가 가능하다는 규정이 있다.

협약이 지난해 11월 정식 발효된 것을 감안하면 2019년 11월에 절차가 시작된다는 얘기다. 이후 1년의 통보기간을 거쳐 일러도 2020년 11월은 돼야 탈퇴가 이뤄질 전망이다.

2020년에는 차기 미국 대통령 선거가 예정돼 있어 대통령 후보는 이에 대한 명확한 입장을 밝혀야 될 것으로 보인다. 차기 정부의 선택에 따라 파리협정 복귀 가능성도 배제할 수 없다.

한국 정부는 미국의 파리협약 탈퇴와 상관없이 기존에 발표한 온실가스 배출 감축 계획을 예정대로 진행한다는 입장이다. 정부는 지난해 12월 국무회의에서 의결한 ‘제1차 기후변화대응 기본계획(온실가스 감축 로드맵)’에 따라 국내에서 2030년까지 발전·산업 등 8개 부문에서 2억1900만t의 온실가스를 감축할 계획이다.

트럼프 행정부의 고립이 국내외적으로 심화되고 있는 가운데 유럽연합(EU)과 중국이 협정 준수를 강조하기 위해 발표하려던 공동성명도 ‘대가’를 요구한 중국의 ‘변심’ 때문에 무산됐다.

세계 탄소배출국 1위 중국은 미국을 대신해 세계의 중심에 서겠다고 요란한 움직임을 보였지만, 결국 자국이익만을 대변한다는 비난을 받으며 체면을 구겼다.

도날트 투스크 EU 정상회의 상임의장과 리커창(李克强) 중국 총리는 벨기에 브뤼셀에서 “기후 변화 대응과 클린에너지로의 전환이 어느 때보다 중요한 긴급한 책무”라는 취지의 공동성명을 채택할 예정이었다.

장클로드 융커 EU 집행위원장은 리 총리와 회의에서 “지난해 중국의 대(對)EU 투자는 77% 증가했지만 EU의 중국 투자는 25%가량 급감했다”며 중국과의 무역 불균형 문제를 거론했다.

EU는 중국의 태양전지판과 강철 등 값싼 수출품이 밀려들어오자 반덤핑 조치를 취해 왔고, 이번 회담에서도 중국산 철강제품 덤핑 문제를 제기한 것으로 알려졌다.

그러나 리 총리는 EU 측의 문제 제기를 일축하며 EU 측이 공동성명에 대한 반대급부로 세계무역기구(WTO)에서의 ‘시장경제국’ 지위를 얻을 수 있도록 도와주지 않으면 공동 성명문 채택에 협조할 수 없다고 거부한 것으로 전해졌다. 중국은 2001년 WTO에 가입했지만 아직 ‘비시장경제’ 국가로 분류돼 있다.

미국을 포함한 195개국은 2015년 12월 지구온도 상승분을 산업혁명 이전 대비 섭씨 2도 이하로 유지하기 위해 각국이 자발적으로 온실가스 배출에 노력한다는 파리협정을 맺었다. 선진국들이 개발도상국의 감축 노력을 지원하기 위해 2020년까지 연간 1000억 달러의 녹색기후기금(GCF)을 마련하기로 했다.

더 큰 문제는 미국의 ‘빈 자리’를 어떤 방식으로 메우느냐다. EU와 중국은 미국이 탈퇴한 뒤 파리협정을 유지하는 문제를 놓고도 이견이 컸다.

미국은 앞서 2013년 유엔 차원에서 43개국이 103억 달러의 초기 부담금을 마련하자고 한 합의에서 가장 많은 분담금(30억 달러)를 내기로 했다. 미국은 이 중 10억 달러를 이미 냈지만 나머지는 협정 탈퇴 선언에 따라 분담 의무가 없어졌다. 합의 당시 영국은 12억1000만 달러, 프랑스는 10억4000만 달러, 독일은 10억 달러를 내는 것으로 잠정 합의했었다.

기후협약과 관련해 가장 ‘큰 손’인 미국이 사라지면서 내심 지원을 기대했던 아프리카와 아시아의 개발도상국들이 온실가스 감축에 소극적인 태도를 취할 가능성이 높아졌다.

파리협정을 지지해 온 러시아는 미국의 협정 탈퇴를 기점으로 향후 입장을 바꿀 조짐도 보인다.

블라디미르 푸틴 대통령은 상트페테르부르크 국제경제포럼(SPIEF)에서 “버락 오바마 전 대통령의 파리협정 가입을 숙고 되지 않은 것으로 보고 좀 더 주의 깊게 검토할 필요가 있다고 판단했을 수 있다”며 트럼프 대통령을 옹호했다.

미국의 탈퇴 절차도 관심을 모은다. 파리협약에는 발효 후 3년이 지나야 탈퇴가 가능하다는 규정이 있다.

협약이 지난해 11월 정식 발효된 것을 감안하면 2019년 11월에 절차가 시작된다는 얘기다. 이후 1년의 통보기간을 거쳐 일러도 2020년 11월은 돼야 탈퇴가 이뤄질 전망이다.

2020년에는 차기 미국 대통령 선거가 예정돼 있어 대통령 후보는 이에 대한 명확한 입장을 밝혀야 될 것으로 보인다. 차기 정부의 선택에 따라 파리협정 복귀 가능성도 배제할 수 없다.

한국 정부는 미국의 파리협약 탈퇴와 상관없이 기존에 발표한 온실가스 배출 감축 계획을 예정대로 진행한다는 입장이다. 정부는 지난해 12월 국무회의에서 의결한 ‘제1차 기후변화대응 기본계획(온실가스 감축 로드맵)’에 따라 국내에서 2030년까지 발전·산업 등 8개 부문에서 2억1900만t의 온실가스를 감축할 계획이다.

![[날씨] 크리스마스 낮부터 추위 주춤…밤부터 눈·비](https://image.ajunews.com/content/image/2024/12/24/20241224173627873669_388_136.jpg)

![[포토] 어지러운 세상, 잠시만 잊고 메리크리스마스](https://image.ajunews.com/content/image/2024/12/24/20241224205253484194_518_323.jpg)

![[포토] 2025 아주경제 미래 전망 총장 포럼](https://image.ajunews.com/content/image/2024/12/23/20241223204826600972_518_323.jpg)

![[슬라이드 포토] 2024 SBS 연기대상 레드카펫을 빛낸 배우들](https://image.ajunews.com/content/image/2024/12/21/20241221223535311348_518_323.jpg)

![[포토] 남태령 넘는 트랙터 상경 농민들](https://image.ajunews.com/content/image/2024/12/21/20241221154214630050_518_323.jpg)