이미지 확대

(그래픽=임이슬 기자)

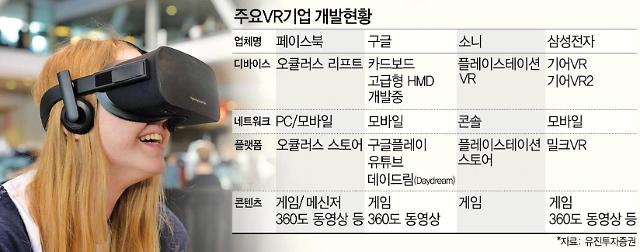

아주경제 한준호 기자 = 가상현실(VR) 원년인 올해 VR 초기시장은 게임이 이끌고 있다.

지난 달 미국 로스앤젤레스에서 열린 세계 최대 게임쇼 'E3'의 화두는 가상현실(VR)이었으며, 게임쇼 개막에 맞춰 소니인터랙티브엔터테인먼트(SIE)는 VR 전용 게임 콘텐츠를 잇따라 발표했다. 오는 10월에는 콘솔게임 PS4와 연동해 즐길 수 있는 VR디바이스 'PSVR' 출시도 앞두고 있다. 같은 날 마이크로소프트(MS)는 내년까지 VR용 콘솔게임 '스콜피오'를 선보이겠다고 밝혔다.

VR시장 형성 초기 단계인 지금, 디바이스의 기술력과 콘텐츠 확보가 가장 중요한 이슈로 떠오르고 있지만, 디바이스 제작자들은 시중에 출시된 오큘러스 리프트, HTC 바이브 등 디바이스에 큰 스펙 차이가 없다는 판단으로 VR 산업의 킬러 콘텐츠로 주목 받고 있는 게임 콘텐츠 확보에 우선순위를 두고 있다.

실제로 오큘러스나 소니의 경우, 게임 콘텐츠 확보에 주력, 오큘러스는 50개, 소니는 100개 이상의 게임 콘텐츠를 이미 확보했다. 게임 콘텐츠를 얼마나 확보했는가가 향후 디바이스 시장에서의 패권을 결정 짓게 될 중요한 요소가 될 것이라는 전망이 지배적이다.

VR 전문가는 "한국의 경우 잘 나가는 게임회사가 많아 기대치는 높지만, VR에 대한 투자자들의 자금을 쉽게 끌어 모으는 미국과 근본적인 환경 차이가 있다"며 "국내 게임업체도 기술자들이 부족한 상황에서 우수한 엔지니어를 VR 연구에 배치하기도 어려운 상황"이라고 말했다.

이미지 확대

(사진제공=소니)

지난달 29일 열린 미래성장동력 오픈톡 릴레이에서 강연한 정호윤 유진투자증권 연구원은 "VR을 산업으로 키우기 위해서는 콘텐츠와 플랫폼, 디바이스 3가지 관점에서 봐야 한다"면서 "디바이스 보급이 확산돼야 하고, 그것을 통해 즐길 수 있는 콘텐츠가 충분히 확보돼야 하며, 콘텐츠의 유통을 위한 플랫폼이 구축돼야 한다"고 강조했다. 콘텐츠와 플랫폼, 디바이스라는 생태계 확립에 따른 선순환 구조가 필수라는 얘기다.

생태계를 잘 구축한 대표적인 업체는 소니다. 소니는 하드웨어도 제작하지만, 10개가 넘는 게임 자회사를 갖추고 있고, 자체적으로 게임을 제작하는 역량이 있기 때문으로, 타 게임사들이 시도하지 못하는 것도 할 수 있다는 강점이 있다.

VR기술에서 한발 앞섰다는 평가를 받는 페이스북 산하 오큘러스는 VR 메신저를 개발 중이다. 접속한 사람끼리 가상현실에서 실제 만나 대화하고 사진도 찍는 형태의 플랫폼을 개발 중인데, 인간과 인간의 오프라인 만남을 대체시키겠다는 구상이다. 텐센트와 알리바바 등 중국 업체들도 VR 시장에 진입하기 위해 준비 중이다. 텐센트는 2017년까지 VR기기 제작 완성을 발표했으며, 알리바바는 구글과 함께 VR 투자에 나섰다.

정 연구원은 "VR산업이 궤도에 올라 고도화되면 기술력에 대한 수요가 증가할 것으로 보이지만, 디바이스는 여전히 무게나 해상도, 지연시간의 존재, 어지러움 등 개선해야 할 부분이 많다"고 지적했다.

![[포토] 서울구치소 앞 윤 대통령 지지자들](https://image.ajunews.com/content/image/2025/03/07/20250307154104105462_518_323.jpg)

![[포토] 윤석열 대통령 구속취소, 대통령실 취재진 방송 준비](https://image.ajunews.com/content/image/2025/03/07/20250307153947251582_518_323.jpg)

![[포토] 법정출석 마친 뉴진스(NJZ)](https://image.ajunews.com/content/image/2025/03/07/20250307125849412367_518_323.jpg)

![[포토] 포천 민가에 포탄 낙하 사고](https://image.ajunews.com/content/image/2025/03/06/20250306114046116006_518_323.jpg)