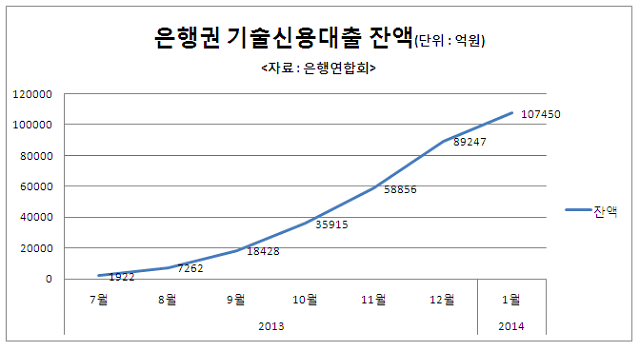

8일 은행연합회에 따르면 지난 1월 말 기준 은행권의 기술신용대출 잔액이 10조7450억원으로 집계됐다. 지난해 12월 말(8조9247억원)보다 1조8203억원 늘어난 금액이다. 지난해 7월부터 시작된 기술신용대출이 단 7개월 만에 10조원을 돌파한 것이다.

은행별로 보면 기업은행이 2조7074억원으로 규모가 가장 크다. 이어 신한은행(1조8922억원), 우리은행(1조5971억원), 하나은행(1조1464억원), 국민은행(1조1461억원) 등 주요 시중은행 대부분이 1조원을 웃돌고 있다.

하지만 빠르게 늘어가는 실적에 반해 기술금융이 제대로 자리잡기에는 여전히 갈 길이 멀다. 금융당국의 압박으로 은행들이 기술금융을 확대했지만 기존 거래업체들을 중심으로 대출해주고 있어 실속이 떨어진다는 지적이 끊이지 않고 있다.

은행별로 보면 신한은행은 1조2782억원의 기술금융 대출 중 신규 기업의 비중이 22%였다. 우리은행 역시 신규 업체에 대한 대출 비중이 19%에 그쳤다. 기업은행은 1조2501억원 가운데 12% 수준인 1621억원이었다.

기술금융 전문인력 역시 부족한 실정이다. 현재 은행별로 기술 심사 인력은 10~30명 수준에 그친다. 문제는 금융당국에서 올해 기술금융을 20조원까지 늘릴 계획이어서 전문인력 확보가 시급하다는 점이다. 아직 기술금융이 초기 단계에 있는 만큼 전문 인력을 확보하는 것이 쉽지 않은 상황이다.

시중은행 관계자는 "기술금융 분야에서 경험을 갖춘 인재가 시장에 많지 않다"면서 "이에 은행들이 인력을 구하는 한편으로 자체적으로 기술금융 인재를 키우기 위해 다양한 교육 프로그램을 개발해 운영 중"이라고 말했다.

리스크 관리도 부담이다. 좋은 기술력을 보유하고 있지만 아직 수익성이 검증되지 않은 기업을 대상으로 자금을 지원하는 만큼 부실 대출로 이어질 가능성이 상존하기 때문이다. 이에 은행 관계자들은 부실 여신이 발생할 경우 다시 충당금이 늘어나게 되면서 그나마 회복했던 순익이 다시 주저앉을 것을 우려하고 있다.

지난해 시중은행들은 대손 비용을 절감하며 순이익이 크게 상승했다. 하지만 순이자마진(NIM)은 역대 최저 수준으로 떨어져 올해 실적 개선 전망이 불투명한 상황이다.

![[날씨] 최고 12도 포근…경상·제주 눈·비 소식](https://image.ajunews.com/content/image/2025/02/01/20250201170825722142_388_136.jpg)

![[포토] 문재인 전 대통령 예방한 이재명 대표](https://image.ajunews.com/content/image/2025/01/30/20250130223539232209_518_323.jpg)

![[포토] 美구조당국, 워싱턴 여객기·헬기 추락사고 생존자 없는 듯](https://image.ajunews.com/content/image/2025/01/30/20250130223233798113_518_323.jpg)

![[포토] 검게 탄 화재 여객기](https://image.ajunews.com/content/image/2025/01/29/20250129121436828718_518_323.jpg)

![[포토] 김해공항서 에어부산 항공기 꼬리에 불…인명피해 없어](https://image.ajunews.com/content/image/2025/01/28/20250128230321338536_518_323.jpg)