[그래픽=김효곤 기자]

정부가 강력히 추진하고 있는 기술금융에 대해 금융권 한 관계자가 털어놓은 솔직한 심경이다.

신제윤 금융위원장은 지난해 기술금융 실적 우수 은행을 방문하기 위해 지방까지 먼 길을 가면서 "기술금융 실적이 좋을 경우 인센티브를 부여하겠다"고 말했다.

그러나 인센티브에 대한 기대감보다는 실적 압박에 고통스러워 하는 게 금융권 종사자들의 현실이다. 이는 결국 무리한 실적 쌓기 경쟁으로 연결될 것이고, 자칫 부실대출로 이어질 것이라는 우려가 끊이지 않고 있다.

기술금융이 녹색금융으로 전락하거나, 제2의 모뉴엘 사태를 촉발시킬 것이라는 지적도 나온다. 중소기업 신용 전망 역시 밝지 않아 기술금융으로 인한 은행들의 부담은 갈수록 커질 것으로 예상된다.

◆현재까지 양호한 실적…부실대출 우려

기술신용대출이 단기간에 큰 폭으로 늘어나면서 기술금융이 금융권에 연착륙하는 분위기이다. 그러다 덩달아 부실 우려도 커지고 있다.

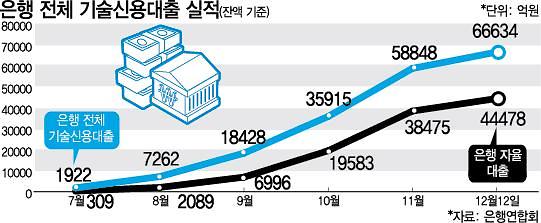

11일 은행연합회 등에 따르면 지난해 12월 12일 기준 은행권 전체 기술신용대출 잔액은 6조6634억원으로 집계됐다. 지난해 8월 말 7262억원에 불과했던 것이 4개월 새 8배 넘게 증가한 것이다.

특히 기술보증기금과 온렌딩을 제외한 은행권 자율 대출의 경우 같은 기간 2039억원에서 4조4478억원으로 무려 20배나 급증했다.

문제는 이처럼 양적 실적에만 집중하다 정작 기업이 갖추고 있는 기술력에 대한 평가에 소홀해질 경우 부실 대출로 이어질 수 있다는 점이다. 즉, 모뉴엘 사태처럼 기술금융대출이 한계기업들에게 돌아가게 되면 금융권이 부실을 떠안을 수도 있는 것이다.

한 금융업계 관계자는 "모뉴엘이 법정관리를 신청할 지 누가 예상했겠느냐"면서 "기술금융 대출을 받은 중소기업들 중에서 제2의 모뉴엘 사태가 일어나지 않을 것이라고 확신할 수 없다"고 강조했다.

앞서 MB정부에서도 녹색금융이 집중 추진되면서 녹색인증 기업에 대한 은행의 대출이 중복 투자로 이어졌고, 이것이 경기 부진과 겹치면서 금융권의 대출 부실로 이어졌었다.

◆중소기업 전망도 흐림…금융시장 왜곡

현재 중소기업의 신용도를 바라보는 은행들의 시각도 밝지 않다. 한국은행이 발표한 '금융기관 대출행태 서베이 결과'를 보면 국내 은행의 올해 1분기 중소기업 신용위험지수는 28로 전망됐다.

이는 전분기보다 3포인트 오른 수치다. 일부 경기 민감 업종과 한계기업 중심으로 부실이 발생할 가능성이 커졌기 때문인 것으로 풀이된다.

최근 한국금융연구센터 금융정책패널은 기술금융의 지원 대상이 불명확하고, 은행권에 부여된 목표가 과도해 자칫 금융시장을 왜곡시킬 수 있다고 경고한 바 있다.

정귀수 하나금융경영연구소 연구위원은 "성장동력 확보와 경제 및 산업구조 개선 등의 효과를 고려했을 때 기술금융은 선택이 아닌 필수"라며 "하지만 양적 평가보다는 중장기적 관점에서의 질적 평가가 더 중요하다는 사실을 염두에 둬야 한다"고 지적했다. 이어 "벤처캐피탈, 엔젤투자, IB 등과 연계해 은행 지원 일변도에서 벗어나야 기술금융의 성공 가능성도 높아질 것"이라고 분석했다.

조남희 금융소비자원 대표는 "기술금융이 금융사의 자율적인 영업을 제약하고, 오히려 규제 일변도로 몰아갈 수 있다는 사실에 주의해야 한다"고 지적했다.

![[슬라이드 포토] 故 휘성, 영정 사진 속 환한 미소](https://image.ajunews.com/content/image/2025/03/14/20250314131052257994_518_323.jpg)

![[포토] 홈플러스, 정산 대금 3400억 지급…현금 1600억 보유](https://image.ajunews.com/content/image/2025/03/14/20250314104411947330_518_323.jpg)

![[포토] 최재해 감사원장, 기각 후 업무 복귀](https://image.ajunews.com/content/image/2025/03/13/20250313120924594304_518_323.jpg)

![[포토] 국민의힘, 헌재 앞 기자회견](https://image.ajunews.com/content/image/2025/03/13/20250313120803802996_518_323.jpg)