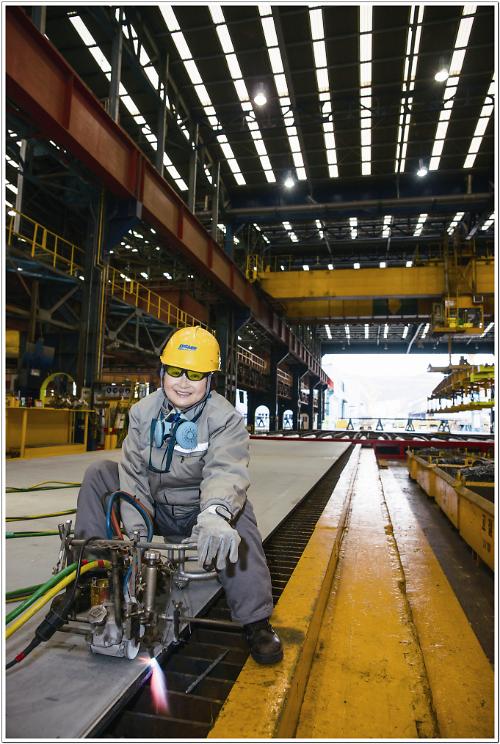

최은영 대우조선해양 기감이 옥포조선소 작업장에서 조업을 하고 있다.

아주경제 채명석 기자 = “조선소에서 근무하던 집주인 아주머니의 작고 앙증맞은 작업화가 그렇게 예뻤어요. 내가 이 일을 할 운명이었는지 작업화가 구두보다 더 이뿌데요.”

대우조선해양 옥포조선소 가공 그룹에 근무하고 있는 최은영 기감은 ‘철의 여인’으로 불린다.

조선소라는 곳이 뭘 하는 곳인지, 용접사가 무슨 직업도 몰랐던 그가 ‘금녀’의 구역이었던 조선소에 들어갈 결심을 한 이유는 바로 두 눈에 들어온 안전화를 당신도 신고 싶다는 생각 때문이었단다. 안전화는 33년이라는 기간을 조선 기술인으로 보내게 해준 운명의 매개체였다.

최은영 대우조선해양 기감이 조업에 앞서 작업복을 정리하고 있다.

합격통지서를 받은 최 기감은 6개월간의 훈련 과정을 마친 뒤 선수미공장에 배치되어 생산현장에 투입됐다. 물론 거친 조선소의 작업환경은 여성인 그가 버티기 쉽지 않았다. 지금이야 기술이 발전하고 설비도 자동화가 되었다지만 당시 만해도 1t이 넘는 철근을 사람의 손으로 옮기고, 뒤집고, 자르고, 붙여야 했다.

가장 큰 위기는 정식 출근 후 1년여 만에 벌어졌다. 남편이 식도암 판정을 받은 것. 일도 손에 익고 자신의 손으로 만들어낸 거대한 선체가 유유히 바다를 항해하는 모습에 자부심도 느끼기 시작하던 터였다. 남편과 둘이 버니까 가계에도 도움이 됐다. 처음으로 자신이 만드는 ‘미래’라는 것을 설계할 때쯤 운명의 여신은 가혹하게 그를 찾아왔다.

남편의 병수발을 위해 1년 동안 회사 일을 쉬어야 했다. 갖은 노력에도 불구하고 고인을 떠나 보낸 뒤 최 기감은 현장으로 돌아왔다. 다시 찾은 현장은 직업전선이 아니라 삶의 전쟁터가 되었다. 4살 난 딸아이는 고사리 손으로 밥을 짓고 빨래를 하고, 9살 된 아들은 어린 동생을 데리고 학교를 다녔다. 어디에도 기댈 곳이 없었던 세 사람의 목숨은 오롯이 그의 현장에 달려 있었다. 최 사우가 더 치열하게, 더 철저하게 살았던 이유다.

“살려고 일했다. 살아야 하니까. 그 생각 밖에는 안 했던 것 같다”는 그는 “혼자서 아이들을 키워야 하니까 단단해 질 수밖에 없었다. 여자라 쉽게 보이면 안되니까”라며 더욱 더 일에 매진할 수 밖에 없었다고 한다.

최은영 기감(가운데)이 휴식시간 직원들과 이야기를 나누고 있다.

함께 입사했던 여성 동료들은 안락한 현실을 찾아 한 명씩 한 명씩 현장을 떠났고, 남자 동료들도 이제는 선배가 없을 정도로 바뀌었지만 그는 삶을 위해 끝까지 옥포 조선소에 남았다. 그렇게 33년이 흘러 올해 정년을 맞는다. 농부의 일생이 흙을 닮아있듯 그의 인생은 용접봉에서 튀어나오는 ‘불꽃’과도 같다. 최 기감이 거친 운명 앞에 그녀가 당당할 수 있는 것은 여인이란 이름으로 타협하지 않았던 때문이었다고 한다.

물론 후회는 남는 단다. 잘 자라 준 자식들에게 미안하고 고맙고, 긴 세월 함께 한 동료들에게도 벽을 치고 있었던 건 아닌가 되돌아 보곤 한다고 한다.

최 기감은 “후회라는 것도 사치였다. 여자라 손해가 될까 봐 동료들에게 따뜻한 말 한마디 건네보지 못했지만, 일이 있어서 이렇게 당당할 수 있었다”며, “그때 기술을 안 배웠으면 어쨌겠어. 그러니 내게는 천직이지”라고 말했다.

![[포토] 악수하는 이재명 대표와 권성동 원내대표](https://image.ajunews.com/content/image/2024/12/18/20241218150658549939_518_323.jpg)

![[포토] 겨울왕국 한라산](https://image.ajunews.com/content/image/2024/12/18/20241218134919258470_518_323.jpg)

![[포토] 경제부총리-외교장관 합동 외신기자 간담회](https://image.ajunews.com/content/image/2024/12/18/20241218113554802359_518_323.jpg)

![[포토] 아침 추위가 빚은 풍경](https://image.ajunews.com/content/image/2024/12/17/20241217114825954467_518_323.jpg)