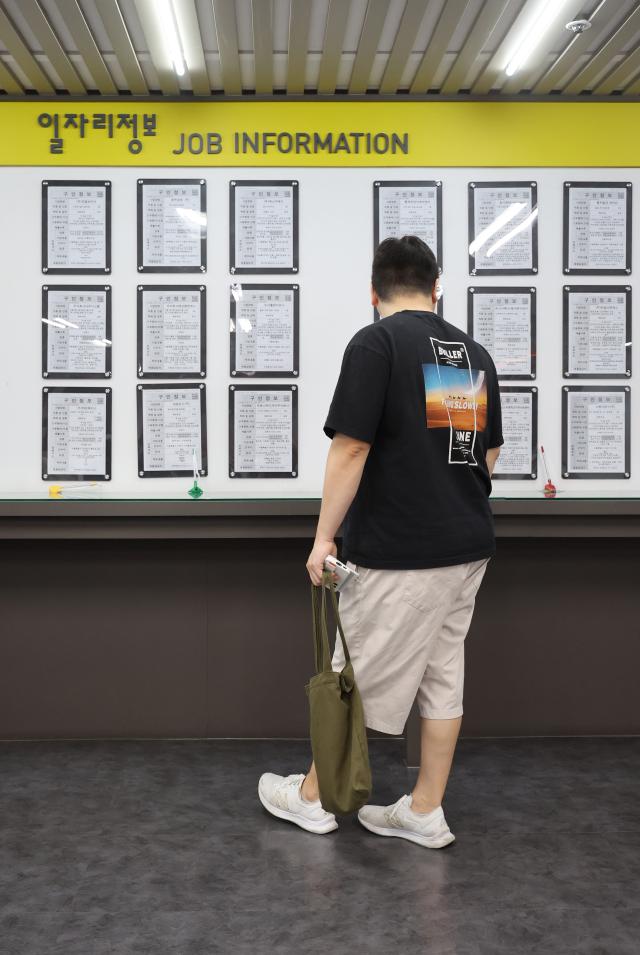

통계청이 6월 고용동향을 발표한 지난 10일 오전 마포구 서울서부고용복지플러스센터를 찾은 청년이 일자리 정보를 살펴보고 있다. [사진=연합뉴스]

청년이 졸업 후 첫 일자리를 찾는 데까지 걸리는 시간이 사상 최장 수준으로 늘어났다. 정부의 청년 취업 확대 정책에 대한 의구심이 커지고 있다.

관련 예산 1조원을 쏟아부었지만 양질의 일자리 만들기에 실패한 것으로 분석된다. 중소기업 처우를 끌어올리기 위한 지원책 마련이 시급하다는 진단이다.

일자리의 질도 문제다. 단기직인 '계약 기간이 정해진 근로자' 비율은 전년보다 2.5%포인트 높아졌다. 특히 1년 미만 근로자는 2.4%포인트 확대됐다.

구직 의욕도 덩달아 낮아지는 추세다. 비경제활동인구의 취업 시험 준비 비중은 '준비 안 함'이 지난해보다 1.3%포인트 증가했다. 지난달 '쉬었음' 청년은 39만8000명으로 관련 통계를 집계하기 시작한 2003년 이후 코로나 유행 초기인 2020년(46만2000명)에 이어 둘째로 많았다.

정부 정책의 실효성에 의문이 제기되는 대목이다. 기획재정부는 '청년층 노동시장 유입 촉진 방안'을 내놓으며 관련 예산 1조원을 편성했다. 상반기 중 전체 예산 중 75%를 배정했지만 청년이 원하는 일자리 창출에 어려움을 겪고 있다.

실제 취업 경험자 중 일자리와 전공 관련성은 '매우 불일치'라는 응답이 가장 많았다. 진로 상담과 경력 개발을 돕는 '대학 일자리 플러스 센터'를 99개에서 120개로 확대하기로 했지만 제 기능을 못하고 있다.

정부가 강조하는 일·가정 양립도 공염불에 가깝다. 청년 중 육아·결혼 등 개인·가족을 이유로 일을 그만둔 비중은 15.3%로 0.7%포인트 확대됐다.

기재부 관계자는 "육아 등을 이유로 일을 그만둔 청년이 늘어난 데 대해서는 분석 중인 단계"라고 했다. 취업 준비 기간이 길어진 배경으로는 "취업 준비생들이 한번에 좋은 환경으로 가려는 경향이 있는 것 같다"며 "경력직 위주 채용이 늘어난 것도 영향을 미쳤을 것"이라고 설명했다.

결국 대기업과 중소기업 간 격차 해소가 관건으로 지목된다. 정세은 충남대 경제학과 교수는 "대·중소기업 상생과 불공정 행위 근절을 통해 격차를 줄이고 노동시장 이중 구조를 완화해야 한다"며 "중소기업 근로자에 대한 세액 공제 강화 등 지원을 확대해 청년 구직자가 원하는 '양질의 일자리'를 분산시킬 필요가 있다"고 강조했다.

![[날씨] 전국 흐리고 눈비…미세먼지는 좋음](https://image.ajunews.com/content/image/2025/03/16/20250316062142985743_388_136.jpg)

![[슬라이드 포토] 故 휘성, 영정 사진 속 환한 미소](https://image.ajunews.com/content/image/2025/03/14/20250314131052257994_518_323.jpg)

![[포토] 홈플러스, 정산 대금 3400억 지급…현금 1600억 보유](https://image.ajunews.com/content/image/2025/03/14/20250314104411947330_518_323.jpg)

![[포토] 최재해 감사원장, 기각 후 업무 복귀](https://image.ajunews.com/content/image/2025/03/13/20250313120924594304_518_323.jpg)

![[포토] 국민의힘, 헌재 앞 기자회견](https://image.ajunews.com/content/image/2025/03/13/20250313120803802996_518_323.jpg)