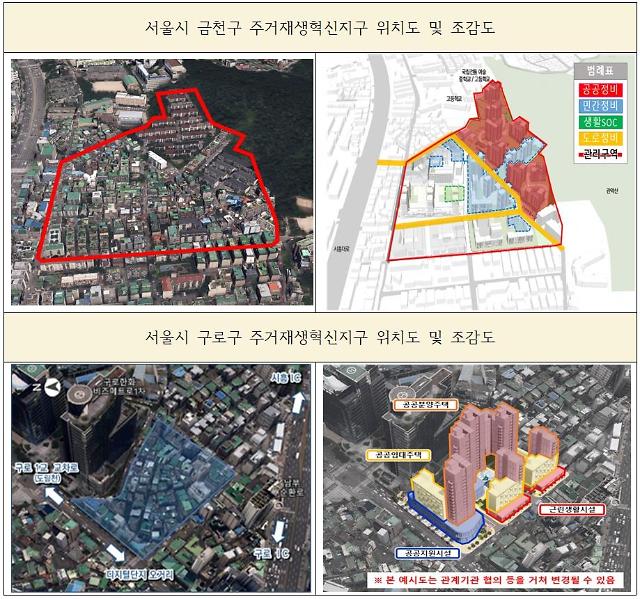

[자료 = 국토부 ]

이는 소규모 3기 신도시로 지정된 과천시 과천·주암·막계동 일대 168만㎡와 유사한 면적이다. 사업지 한 곳당 평균 면적은 용적률 190%에 1900여가구가 들어선 강북권 주공아파트 단지 하나가 들어갈 정도다.

소규모주택정비는 정부가 소유한 땅 또는 지역 내에 이미 설립된 조합 동의를 받아 일부 땅을 수용한 후 공공개발하고, 다른 구역은 민간개발 영역으로 둔다.

민간이 자율적으로 소규모재건축(가로주택·자율정비사업) 또는 재개발에 나설 수 있도록 넓은 권역을 지구 지정해서 도로를 정비해두는 개념이다. 이 역시 전통적인 정비사업인 셈이다.

이처럼 무늬만 도시재생이 추진되는 이유는 기존 도시재생사업의 한계가 뚜렷하기 때문이다. 국토부 관계자는 “창신·숭인동처럼 수용권 없이 일부 지역만 개선하는 수준으로는 도시가 재생되지 않는 한계가 있었다”고 설명했다.

사실상 4년 전 문재인 대통령이 후보자 시절부터 공약하고 실천한 도시재생사업은 예산 낭비로 그칠 가능성이 커졌다. 문 대통령은 한 해 1500억원에 불과했던 예산을 10조원 규모로 확대한 바 있다.

문 대통령은 지난 2017년4월 민주당사에서 "확장적 도시개발과 철거형 재개발이 보여준 한계는 명확했다"며 "(도시재생 뉴딜로) 구도심을 살려야 한다"고 공약을 발표했었다.

서울시도 도시재생실을 폐지하고 재개발·재건축 담당 주택건축본부를 강화하는 방향으로 조직개편할 계획이다. 박원순 전 시장과 현 정부가 추진한 도시재생이 폐기될 위기에 놓인 셈이다.

전문가들은 좀 떠 일찍 정부가 재건축·재개발로 방향을 틀었어야 했다고 지적했다. 용어도 도시재생 대신 기존 정비사업으로 바꿀 필요가 있다고 봤다.

송승현 도시와경제 대표는 "주민들 만족도가 굉장히 떨어졌던 도시재생 말고 더 빨리 재건축과 재개발로 갔어야 했다"며 "주민 동의가 필요한 만큼 용어도 도시재생에서 탈피할 필요가 있다"고 말했다.

이은형 대한건설정책연구원 책임연구원도 "재건축과 재개발을 배제했던 그간의 정책에 큰 변화를 명시했다는 점에서 매우 긍정적"이라고 평가했다.

다만, 일각에서는 소규모주택정비의 경우 난개발 가능성이 크다고 우려했다. 가로구획에 맞춰 토지주에 따라 개발을 한 곳과 하지 않는 곳이 나뉘고 추후 전체 재개발이 어렵게 돼서다.

지역 전체의 노후도가 낮아지는 데다 용적률은 높아지며, 곳곳에 나홀로 아파트가 들어서면 사업성이 기존보다 떨어질 수밖에 없다.

단기적으로 봤을 때 지역 곳곳에 소규모 주택공급이 될 수 있어도, 장기적으로는 재개발하기가 더 어려운 땅으로 만드는 정책이 될 수 있다는 얘기다.

이은형 연구원은 "가장 우려되는 점은 젠트리피케이션이다. 토지주 3분의 2가 찬성한다고 해도 찬성하지 않는 3분의 1의 주민을 어떻게 할 것인지 대책이 필요하다. 불합리하게 쫓겨나는 이들이 없도록 해야 할 것"이라고 말했다.

![[날씨] 남부지방 오늘까지 눈·비…살얼음 주의하세요](https://image.ajunews.com/content/image/2025/01/31/20250131180224905886_388_136.jpg)

![[포토] 문재인 전 대통령 예방한 이재명 대표](https://image.ajunews.com/content/image/2025/01/30/20250130223539232209_518_323.jpg)

![[포토] 美구조당국, 워싱턴 여객기·헬기 추락사고 생존자 없는 듯](https://image.ajunews.com/content/image/2025/01/30/20250130223233798113_518_323.jpg)

![[포토] 검게 탄 화재 여객기](https://image.ajunews.com/content/image/2025/01/29/20250129121436828718_518_323.jpg)

![[포토] 김해공항서 에어부산 항공기 꼬리에 불…인명피해 없어](https://image.ajunews.com/content/image/2025/01/28/20250128230321338536_518_323.jpg)