사비에르 베텔 룩셈부르크 총리는 지난달 21일(현지시간) 유럽연합(EU) 정상회의를 앞두고 "이 방에서 기다리고 있는 우리 모습이 마치 '고도를 기다리며' 같은 느낌을 준다"고 말했다고 블룸버그통신은 전했다. 브렉시트 찬반 국민투표 이후 3년이 다되도록 실체가 드러나지 않은 브렉시트를 둘러싼 상황을 통렬하게 비꼰 것이다.

◆기다려도 오지 않는 브렉시트...출구 없는 기다림

영국 정부가 찬반 국민투표를 통해 브렉시트를 결정한 지도 이미 1000일이 훌쩍 넘었다. EU의 미니 헌법 격인 리스본 조약 50조에 따르면 EU를 탈퇴하고자 하는 회원국이 '공식적으로' 협상 의사를 밝혀야 EU와의 이혼 협상이 시작된다. 그러나 영국은 당시 데이비드 캐머런 영국 총리는 후임 총리 지명 등을 이유로 협상 개시를 미뤘다. 테리사 메이 총리가 집권한 뒤 가까스로 협상이 시작됐으나 영국은 아직까지 어떤 결론도 내지 못한 상태다.

영국을 제외한 27개 EU 회원국들은 영국의 늑장 대응에 눈총을 보내면서도 '노딜 브렉시트(영국이 아무런 합의없이 EU를 이탈하는 것)'와 같은 파국을 막기 위해 어느 정도 대화 여지를 남겨둔 상태였다. 그러나 인내심에도 한계가 있다는 볼멘소리가 나온다. EU의 배려에도 정쟁에 갇힌 웨스트민스터(영국 정치 일번지)가 비뚤어진 자만심으로 재차 승인투표를 미뤄 혼돈을 가중시켰다는 게 영국 가디언 등 현지 언론들의 지적이다.

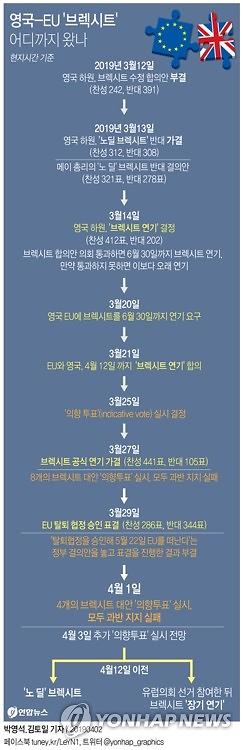

[그래픽=연합뉴스]

영국은 두 차례의 세계대전에서도 독자적인 주권을 지켰다. EU 편입에 따른 책임과 의무로 인해 개별 국가의 정체성을 일부 양보해야 했다는 점에서 EU 체제에 대한 불만이 적지 않았을 터다. 여기다 찬반 국민투표 1년 전인 2015년부터 EU 지역에 유입된 난민들이 테러 등의 범죄 주범으로 꼽히면서 EU 이탈 의지에 불이 붙었다. 그러나 브렉시트와 관련해 정확한 것은 아무 것도 없다. 탈퇴 시기도, 방법도 미정이다. EU에 잔류해야 한다는 의견과 주권을 회복해야 한다는 의견이 엇갈려서다. 기다려도 오지 않는 '고도'와 닮은 부분이다.

◆불확실성 여전한 브렉시트...'노딜 브렉시트' 경계

EU의 전신인 유럽석탄철강공동체(ECSC)의 회원국은 6개국(프랑스·독일·이탈리아·벨기에·네덜란드·룩셈부르크)이었다. 시장 장악 효과를 학습한 유럽은 더 큰 공동체 조직을 필요로 했다. 그렇게 탄생한 것이 EU다. 1993년의 일이다. 이후 30여년 간 회원국은 기존 6개에서 28개국으로 5배 가까이 늘었다. 단독 연합체로서 경제력도 대폭 성장했다.

덩치가 커지자 분열 신호가 감지됐다. 2000년대에 들어 중앙유럽 국가들이 가입하면서 의견차가 벌어지기 시작한 것이다. 비교적 저렴한 중앙유럽의 노동력이 기존 회원국인 서유럽 국가로 몰리면서 일자리 경쟁이 촉발됐다. 여러 가지 논쟁 속에도 EU는 각국의 주권을 제한하고 통합을 추진, 단일시장을 형성하면서 수준 높은 공동체로 평가 받았다. 브렉시트로 인해 중대 국면을 맞이한 EU가 '포스트 브렉시트' 시대를 앞두고 어떤 판단을 내릴지 관심이 쏠리는 이유다.

현재 EU는 영국을 포함, 28개 회원국으로 구성돼 있지만 EU에 가입돼 있지 않은 나라들과도 다양한 방식으로 무역 관계를 구축하고 있다. 유럽자유무역연합(EFTA)을 통해 교류하는 노르웨이와 스위스가 대표적인 사례다. 영국 의회의 협조를 구한 뒤 EU와 영국이 순조로운 이별 준비를 한다면 혼란을 줄일 수 있다. 문제는 연기된 브렉시트 시점마저 일주일여밖에 남지 않은 상황인 만큼 '노딜 브렉시트' 또는 '하드 브렉시트' 가능성이 남아 있다는 것이다.

공교롭게도 '고도를 기다리며'로 노벨문학상을 받은 작가 사무엘 베케트는 아일랜드 더블린 출신이다. 아일랜드는 브렉시트의 핵심 쟁점 중 하나로 꼽히는 곳이다. 북아일랜드와 아일랜드공화국 간 국경을 두고 혼란을 최소화하기 위해 EU와 영국 정부가 마련한 백스톱(안전장치) 조항을 영국 의회가 거부하면서 브렉시트 불확실성이 높아졌다. 포스트 브렉시트 시대가 오긴 오는 것인지, 기다려도 오지 않는 '고도'로 남을지 관심이 쏠린다.

![[포토] 어지러운 세상, 잠시만 잊고 메리크리스마스](https://image.ajunews.com/content/image/2024/12/24/20241224205253484194_518_323.jpg)

![[포토] 2025 아주경제 미래 전망 총장 포럼](https://image.ajunews.com/content/image/2024/12/23/20241223204826600972_518_323.jpg)

![[슬라이드 포토] 2024 SBS 연기대상 레드카펫을 빛낸 배우들](https://image.ajunews.com/content/image/2024/12/21/20241221223535311348_518_323.jpg)

![[포토] 남태령 넘는 트랙터 상경 농민들](https://image.ajunews.com/content/image/2024/12/21/20241221154214630050_518_323.jpg)