[사진=아이클릭아트]

세계 최초의 법의곤충학 기록으로 알려진 송자의 '세원집설(洗寃集錄)'에 나오는 내용이다. 법의곤충학은 법의학과 곤충학을 함께 다루는 학문이다. 사체에 꼬인 벌레 종류를 확인해 사망 시간을 추정하는 등 곤충의 생태적 특성을 통해 범죄의 단서를 밝힌다.시체와 곤충의 조합 때문일까. 미국 방송사 CNBC는 법의곤충학자를 가장 섬뜩한 직업 1위로 꼽기도 했다.

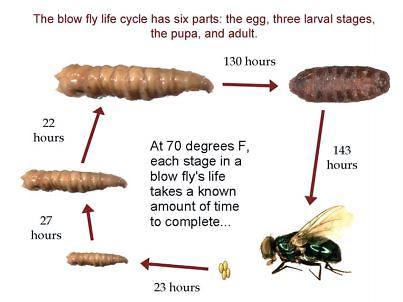

화씨 70도(섭씨 21도) 기준 파리의 생장 과정. 고치에서 성충이 되기까지 143시간이 걸린다.[사진=분자세포생물학회 웹진]

방치된 사체는 그 자체로 거대한 생태계로 변모한다. 가장 먼저 찾아오는 것은 검정파리다. 검정파리는 주로 상처 부위나 눈, 입술처럼 얇은 피부나 점막이 노출된 곳에 알을 낳는다. 부화한 구더기들이 시체를 쉽게 파먹을 수 있기 때문이다. 시신이 부패하면서 가스로 인해 부풀어오르기 시작하면 딱정벌레가 뒤늦게 찾아온다. 사체가 백골화되기 시작할 때는 나방이나 진드기, 쥐며느리 등이 눈에 띈다.

따라서 검정파리의 구더기는 법의곤충학의 중요한 단서가 된다. 구더기가 어느 부위에 있는지, 얼마나 성장했는지에 따라 사체의 사망 시기는 물론 사망 장소까지도 알아낼 수 있다. 독일의 법의곤충학자 마르크 베네케는 저서 '모든 범죄는 흔적을 남긴다'를 통해 구더기가 진상을 규명한 사례들을 소개하기도 했다.

모년 11월 8일 총상을 입고 사망한 여성이 발견됐다. 이미 심하게 부패한 사체에서는 검정파리 유충 142마리가 발견됐다. 법의곤충학자들은 구더기들을 채집해 사건 현장의 기온과 유사한 환경에서 키웠다. 2종류의 성충 파리들이 고치를 깨고 나온 것은 11월 18일과 22일이었다. 학자들은 역계산해서 산란 시점을 10월 24~25일로 추정했고, 수사관들은 피의자에게 같은 시기의 알리바이를 추궁했다. 수사 과정을 알 리 없는 피의자는 어떻게 사망 시점을 알아냈는지 혼란을 느끼며 범행을 실토했다.

법의곤충학자 게일 앤더슨이 사건 현장을 감식하고 있다.[사진=게일 앤더슨 홈페이지]

미국과 유럽 등 서구 사회는 19세기 말부터 법의곤충학을 주목하기 시작했다. 21세기 들어서 활용폭은 점차 넓어지고 있는 상황이다. 한국의 경우는 아직 걸음마 단계다. 지난 20년간 발표된 관련 논문은 40여 편에 불과하다. 그러나 최근 들어 수사 과정에서의 법의곤충학 필요성이 인정받으면서 관련 연구에 박차를 가하고 있는 상황이다.

박성환 고려대 법의학교실 교수와 문태영 고신대 생물학과 교수 등은 지난해 4월부터 경찰청의 의뢰를 받아 법의곤충학을 활용한 사망 시간 추정 프로그램을 개발 중이다. 연구팀은 2021년까지 파리와 딱정벌레 등의 생태조사와 성장속도 측정, 통계와 프로그램 개발 등에 매진할 예정이다.

![[포토] 우원식 의장에게 항의하는 국민의힘](https://image.ajunews.com/content/image/2024/12/27/20241227165203327755_518_323.jpg)

![[포토] 본회의장 나와 규탄대회 연 국민의힘](https://image.ajunews.com/content/image/2024/12/27/20241227165050901400_518_323.jpg)

![[포토] 헌법재판소 심판정 나서는 배진한 변호사](https://image.ajunews.com/content/image/2024/12/27/20241227165355871140_518_323.jpg)

![[포토] 다이빙 신임 주한 中대사, 전략적 협력 동반자관계 발전시킬 것](https://image.ajunews.com/content/image/2024/12/27/20241227140309624240_518_323.jpg)