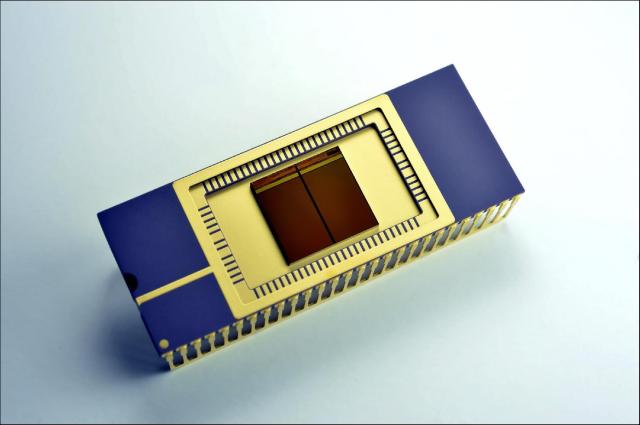

3D 낸드플래시.[사진=삼성전자 제공]

다만, 인력유출로 격차가 좁혀질 것에 대한 경계가 필요하다고 업계는 입을 모았다.

세계 메모리 1위 삼성전자는 업계 2위와도 이미 상당한 기술격차를 벌려놓았다.

업계 관계자는 “삼성전자도 2008년쯤엔 업계 2위와의 기술격차가 8~9개월로 좁혀져 3번 정도 실수하면 따라잡힐 정도였다”며 “지금은 2년 이상의 간격이 벌어져 있어 후발주자가 넘보기 어렵다”고 전했다.

그런 면에서 최근 중국의 기술투자 위협은 다소 과장됐다는 지적도 나온다.

업계 관계자는 “최근 중국 업체가 사물인터넷을 겨냥한 저전력 메모리로 차별화 한다고 보도됐는데 허풍이 섞였다고 본다”며 “저전력은 모바일 칩 등에서 중요해 기존 업체들이 사활을 걸고 기술경쟁을 하고 있다”고 지적했다.

중국의 XMC는 2018년 양산을 목표로 최근 3D낸드 설비 투자에 나섰다. 하지만 국내 업계는 같은 3D낸드라도 기반 기술이 달라 10년 이상의 기술격차를 내다본다.

특히 삼성전자는 지난해 벌써 3세대(48단) 3D낸드 양산에 들어갔다. 다수 제조사들의 노트북 신제품이 출하되는 올 2분기부터 3세대 제품의 상업 출시가 본격화될 전망이다.

안기현 한국반도체연구조합 사무국장은 “중국이 한국과 비슷한 수준이 되려면 10년 이상은 걸릴 것 같다”며 “처음엔 한국이 2~3년 전에 했던 나노대 기술을 타깃으로 잡고 가격 위주로 접근할 것”이라고 예상했다.

그는 이어 “중국 업체들은 투자회수기간이 10년이 걸려도 현지 정부의 전폭적인 지원으로 버틸 수 있다”며 “10년이면 시장의 패러다임이 차세대 메모리로 바뀔 수 있는데, 기업과 정부가 적극 투자해 주도권을 계속 가져가야 한다”고 말했다.

기술 격차가 단축될 가능성은 주로 인력유출에서 제기된다.

삼성전자 고위 관계자는 “중국이 국내 업체들이 쓰던 반도체 장비를 사놓고 한국이나 대만, 일본 등지에서 기술 인력을 끌어와 생산에만 집중하면 기술 격차는 단기간에 좁힐 수도 있다”며 “정확한 숫자는 밝힐 수 없지만 회사 내에도 인력유출 사례는 있을 것이다. 중국에서 고액 연봉을 제시한다는데, 사명감이나 애국심이 투철한 게 아니면 유혹에 흔들릴 수밖에 없다”고 우려했다.

안 사무국장은 “인력 유출 방지를 위해 정부가 해야 할 역할이 많다”면서 “반도체 업계 퇴직자들은 재취업이 어려우면 중국행을 택할 수 있다. 취업 대신 창업도 가능하지만, 창조경제혁신센터는 클린룸이나 설계 도구가 없어 창업 환경이 못 된다. 정부가 그런 부분을 지원할 필요가 있다”고 조언했다.

![[포토] 우원식 의장에게 항의하는 국민의힘](https://image.ajunews.com/content/image/2024/12/27/20241227165203327755_518_323.jpg)

![[포토] 본회의장 나와 규탄대회 연 국민의힘](https://image.ajunews.com/content/image/2024/12/27/20241227165050901400_518_323.jpg)

![[포토] 헌법재판소 심판정 나서는 배진한 변호사](https://image.ajunews.com/content/image/2024/12/27/20241227165355871140_518_323.jpg)

![[포토] 다이빙 신임 주한 中대사, 전략적 협력 동반자관계 발전시킬 것](https://image.ajunews.com/content/image/2024/12/27/20241227140309624240_518_323.jpg)