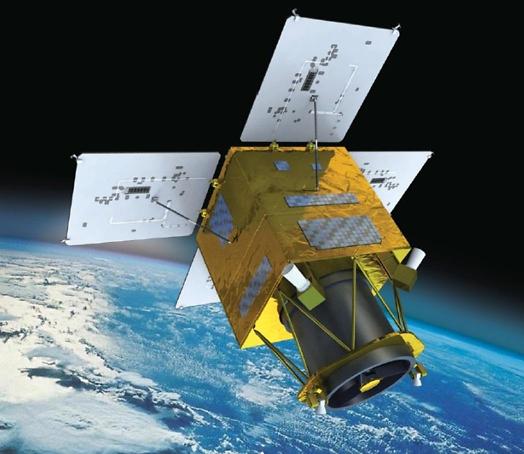

차세대 중형위성 구상도[사진=KAI]

아주경제 이소현 기자 = 기업의 가장 큰 고민 중 하나는 ‘미래 먹거리’다. 기존 사업을 잘 유지하면서 수익을 내는 것도 중요하지만 기업의 지속적인 성장을 위해 10년, 20년 뒤를 바라보고 새로운 주력 사업을 찾는 게 화두다.

국내 유일 항공기 제조업체로 우뚝 선 한국항공우주산업(KAI)이 선택한 ‘신수종(新樹種)’은 위성사업이다. 현재 성장가도를 달리고 있는 항공 이후의 포트폴리오에 우주 사업이 이름을 올리며 효자노릇을 하게 될지 주목된다.

한은수 KAI 위성무인기개발실 상무[사진=KAI]

◆ 우리 기술로 한국형 표준위성 개발

KAI는 최근 정부의 주요 국정 과제인 ‘우주개발 중장기 계획’의 핵심사업인 차세대 중형위성 공동개발에 착수했다. 한국항공우주연구원(항우연)과 함께 오는 2025년까지 위성 12기를 개발하고 발사하는 일정으로 진행된다.

기존 위성 개발 기업들은 부품 개발, 본체 조립을 수행하는 수준에 머물러 있었다. 그러나 KAI는 공동개발을 통해 항우연이 그동안 축적해 온 위성 개발경험과 시스템, 본체, 탑재 체계발기술 등을 이전받는다. 개발에서 발사까지 모든 과정을 주관하고 수출까지 추진할 수 있게 된 것이다.

한은수 위성무인기개발실 상무는 “부분체 사업을 수행할 당시에는 언제쯤 위성을 독자 개발할 수 있을까 아쉬워했는데 그 숙원이 이뤄졌다”며 “항공기를 만드는 사람에게 우주는 도전의 대상이고 꼭 알아야 할 공간”이라고 말했다.

KAI가 개발하는 한국형 표준위성은 국내 관용은 물론 해외 수출까지 달성을 목표로 하고 있다. 한 상무는 “위성의 가격 중 55%가 재료비”라며 “재료의 “효율적 설계를 통해 가격 경쟁력을 확보하는게 중요하다”고 강조했다.

조종래 KAI 위성무인기사업실 실장[사진=KAI]

◆ 우주산업, 대한민국 블루오션 창출의 최대 기회

KAI는 우주사업이 대한민국의 ‘블루오션’을 창출할 수 있는 최고의 기회라고 보고 있다. 전세계적으로 자력으로 위성을 발사한 나라는 10개국이며 KAI가 차세대 중형위성 개발과 한국형 발사체 개발에 성공하면 11번째 나라가된다.

조종래 위성무인기사업실 실장은 “아직은 우주 사업이 태동기를 지나 걸음마 단계”라면서도 “회사에서 차지하는 비중은 작지만 미래 먹거리를 만들기 위해 꼭 필요한 사업”이라고 강조했다.

수주사업의 특성상 진입장벽이 높지만 한번 발을 들이면 20~30년간 안정적인 먹거리가 만들어진다는 것도 장점이다. 조 실장은 “지금은 항공산업이 성장기를 달리고 있지만 시간이 지나면 완숙기와 쇠퇴기를 지나게 된다”며 “그때가 되면 그 자리를 바로 무인기나 위성 같은 우주사업으로 채워야 한다”고 말했다.

KAI의 꿈이자 미래영역인 위성사업을 준비하면서 두 전문가는 ‘소통’과 ‘협력’을 강점으로 꼽았다. 스스로가 좋아서 일할 수 있는 분위기를 만드는 리더와의 소통이 우주사업을 키우는데 큰 효과로 작용한 것이다. 또 여러 첨단 분야가 복합적으로 필요한 산업 특성상 많은 분야의 사람들과 서로 협력해 최상의 결과를 이뤄 내겠다고 포부를 전했다.

KAI는 10년 내 우주사업 분야 매출을 현재의 20배가 넘는 3500억원 규모로 키우겠다는 목표다. 목표 달성을 위해 우주사업 연구 인력은 현재 100여명 규모에서 320여명으로 3배 이상 늘린다. 다음달부터는 사천·진주에 2016년 완공을 목표로 건설되는 3300㎡ 규모 발사체 총 조립공장 설계도 시작한다.

![[포토] 다이빙 신임 주한 中대사, 전략적 협력 동반자관계 발전시킬 것](https://image.ajunews.com/content/image/2024/12/27/20241227140309624240_518_323.jpg)

![[포토] 윤대통령, 2차 출석요구 불응…공수처 오늘은 기다려볼 것](https://image.ajunews.com/content/image/2024/12/25/20241225120851969194_518_323.jpg)

![[포토] 어지러운 세상, 잠시만 잊고 메리크리스마스](https://image.ajunews.com/content/image/2024/12/24/20241224205253484194_518_323.jpg)

![[포토] 2025 아주경제 미래 전망 총장 포럼](https://image.ajunews.com/content/image/2024/12/23/20241223204826600972_518_323.jpg)