이건희 삼성-정몽구 현대-구본무 LG…랜드마크 잔혹사

2014-07-20 23:00

한전 본사 부지 개발권 놓고 현대차-삼성 맞수 경쟁 벌어질 듯

용산역세권 트리플원 타워 주인 자리놓고 삼성-LG 대결 재연

100층 이상 초고층 랜드마크 소유 그룹은 아직 롯데가 유일

용산역세권 트리플원 타워 주인 자리놓고 삼성-LG 대결 재연

100층 이상 초고층 랜드마크 소유 그룹은 아직 롯데가 유일

20일 관련업계에 따르면 한전은 이르면 다음달 본사 부지를 경쟁입찰을 통해 매각하는 방침을 세웠다. 당초 이 부지 개발을 위한 프로젝트회사(SPC)에 대한 지분참여 등 우회적인 방법으로 개발에 참여하는 방안을 검토했으나, 제3자에 부지를 매각하고 개발 사업에서는 손을 떼는 쪽으로 가닥을 잡았다.

현대차와 삼성이 유력 인수후보로 거론된다. 현대차의 경우 한전의 부지 매각 발표에 맞춰 부지 개발 계획을 발표하는 등 적극적으로 인수전에 나서는 모습이다. 반면 삼성의 경우 아직 인수전 참여를 공식화한 단계는 아니지만 삼성물산-포스코건설 컨소시엄이 강남구청에 이 부지에 대한 개발 계획을 제안하는 등 오래전부터 개발에 대한 의지를 나타내고 있어 줄곧 인수 후보로 거론돼 왔다. 삼성의 경우 특히 삼성생명이 2011년 인근 한국감정원 부지를 매입한 상태여서 연계 개발 가능성이 큰 상황이다.

국내 1·2위를 다투는 그룹간 국내 최고층 빌딩 주인 자리를 둘러싼 경쟁이 이번이 처음은 아니다.

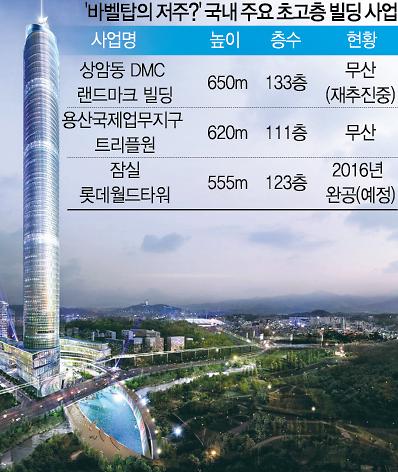

2007년 용산역세권 사업자 선정 당시 삼성과 구본무 회장의 LG그룹이 트리플원(111층·620m)의 주인 자리를 놓고 정면으로 맞붙은 적이 있다. 당시 삼성물산-국민은행 컨소시엄과 프라임-현대건설 컨소시엄이 입찰에 참여했다, 삼성물산 컨소시엄이 결국 사업권을 따냈다. 추후 개발 부지에 지어질 랜드마크 빌딩의 이름과 층고가 결정됐지만, 사업자 선정 당시만해도 150층 이상의 마천루가 지어질 것으로 예상됐다.

삼성이 사업권을 따내긴 했지만, 부동산 경기침체와 시행사의 주주사간 마찰로 용산역세권 개발 사업 자체가 무산되면서 삼성도 결과적으로는 트리플원의 주인이 되지는 못했다.

상암동 디지털미디어시티(DMC)에 지을 예정이었던 랜드마크빌딩(133층·650m)의 경우도 사업권을 둘러싼 치열한 경쟁이 벌어졌지만 사업이 무산돼 아무도 랜드마크 타워의 주인이 되지는 못했다.

사업권 경쟁에선 대우건설·대림산업이 주관하는 서울 랜드마크 컨소시엄과 국민은행·신한은행 등 국내 대형 은행과 호주 은행인 맥쿼리, 미국 캘리포니아 연기금 등 다양한 금융사들이 참여한 글로벌 랜드마크 컨소시엄이 참여해, 서울 랜드마크 컨소시엄이 사업권을 따냈었다.

한전 본사 부지 개발 결과에 따라 국내 최고층 빌딩 자리의 주인이 바뀔 수도 있지만 아직까지 국내에서 100층 이상 초고층 빌딩을 소유하게 될 그룹은 신격호 회장의 롯데 뿐이다. 잠실역 일대를 '롯데 타운'으로 만들고 있는 롯데그룹은 롯데월드타워(제2롯데월드, 123층·555m)를 짓고 있다. 1988년 부지 매입부터 2016년 완공까지 28년을 공들인 프로젝트다.

하지만 롯데월드타워를 둘러싼 논란은 지금도 현재 진행형이다. 공사현장에서는 지금까지 크고 작은 안전사고가 발생하면서 총 2명의 근로자가 사망했고 성남공항 활주로를 3도 틀면서까지 건축허가를 받아내 특혜 논란도 불거진 바 있다. 최근에는 저층부 상업시설 임시개장을 추진하고 있지만 서울시가 안전·교통대책 보완을 요구해 지연되고 있다.