이미지 확대

아주경제 권지예 기자 = 카카오가 카카오톡 기반의 온·오프라인 연계 사업의 첫발을 내디뎠다. 첫 도전은 배달 음식 중개사업이다. 배달 O2O 시장에 뛰어든 카카오에 배달앱 업계는 우선 '지켜보겠다'는 분위기다. 이미 배달 O2O 시장의 큰 틀을 마련해 놓은 터라, 노하우가 쌓인 배달의민족·요기요 등을 쉽게 넘지 못할 것이라는 이야기도 나온다.

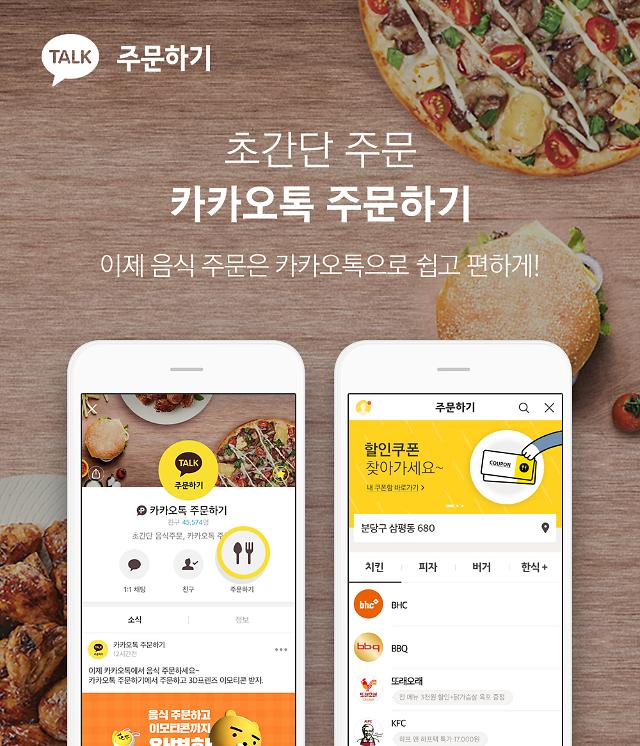

22일 카카오는 배달음식 주문중개 서비스를 본격적으로 시작했다. 지난 21일 '카카오톡 주문하기' 서비스를 오픈하긴 했으나, 서비스 불안정 등의 이유로 소비자들의 이용이 중단됐기 때문이다.

현재 14개의 치킨, 피자, 버거, 한식 브랜드 음식을 주문할 수 있다. 피자는 피자헛, 미스터피자, 파파존스, 피자알볼로가, 치킨은 비비큐, BHC, 굽네치킨, 네네치킨, 또래오래, KFC, 햄버거는 버거킹과 롯데리아, 한식은 놀부, 장충동왕족발 등으로 나열할 수 있는 수준이다.

카카오는 프랜차이즈 본사와의 계약으로 전국 가맹점 어디서든 음식을 주문할 수 있는 것이 특징이다. 가맹점 단위로 계약을 맺는 기존 배달앱과는 차이가 있다.

하지만 이제 시작한 카카오톡 주문하기는 배달음식 주문 앱 시장 1위 배달의민족이 18만여개의 배달 음식 가맹점 수를, 요기요가 프랜차이즈 수 100여개, 가맹점 수 17만여개를 보유하고 있는 것과 비교했을 때 소비자의 선택 폭이 좁은 건 사실이다.

카카오톡 주문하기 운영은 지난해 7월 카카오가 지분 투자한 주문중개플랫폼 업체 씨엔티테크가 맡기로 했다. 씨엔티테크는 자체 개발한 통합형 포스 연동 시스템을 접목해 카카오톡으로 접수된 주문 내역을 인근 가맹점에 연결해주게 된다.

주문중개 전문 업체가 이 서비스를 맡긴 했지만, 가맹점에 주문을 전달하고 소비자들이 시스템을 사용하는 인터페이스나 가맹점주들의 관리까지 수년간 배달앱을 국내에 정착시키며 '소비자-가맹점주' 사이에서 노하우를 쌓아 온 배달앱 기업들을 단숨에 뛰어넘기란 어려울 것이라는 목소리도 등장한다.

하지만 카카오의 이번 시도는 월평균 국내 이용자만 4200만명을 넘어선 카카오톡의 방대한 고객풀을 활용하며, 분명히 모바일 주문에 익숙해진 소비자들을 끌어당기기에 분명히 강점은 있다는 분석이다. '카카오톡 주문하기' 서비스가 별다른 성과를 내지 못하고 있는 '카카오페어샵'과 같이 '찻잔 속 태풍'이 되지 않기 위해서는 차별화가 반드시 필요하다는 지적이다.

업계 관계자는 "프랜차이즈 수는 1차원적인 문제다. 가맹점 수를 높이는 건 다소 시간이 걸리는 일일 뿐"이라며 "배달음식점과 시스템, 파트너 관리 등의 노하우와 배달 앱 시장에 익숙해진 소비자들을 어떻게 움직일지가 관건"이라고 밝혔다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)