이미지 확대

“실적은 저조한데 임원들 연봉이 너무 높다”는 불만부터 시작해, “앉아만 있어도 돈이 저절로 들어온다”는 원색적인 비난까지 서슴지 않는 통화자의 호통을 서너 시간 듣다보니 정신을 차릴 수 없는 상황까지 이르렀다는 것이다.

한 대기업 직원은 “하루 전 사업보고서를 공개할 때부터 매를 맞을 거라고 단단히 각오를 했지만 이렇게까지 거셀 줄은 몰랐다”면서 “나름대로 설명을 했지만 (그들은) 들으려고 하지 않았다”고 하소연했다.

기업의 투명성 제고를 위해 도입한 임원 연봉 공개 제도가 기업인들의 목을 죄는 사실상 ‘마녀사냥’의 도구로 전락하면서 후폭풍을 맞은 기업들이 애를 먹고 있다.

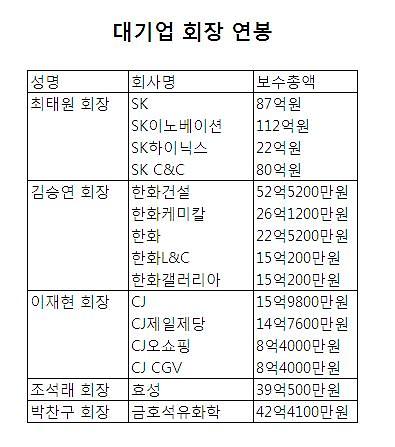

어떻게든 분위기를 바꾸기 위해 재계는 다양한 묘수를 찾고 있다. 먼저 오너 경영인들이 급여를 반납하겠다고 밝혔다. 김승연 한화그룹 회장의 경우 지난해 급여 331억원 중 형사 사건으로 법정구속되면서 경영 참여가 어려웠던 2012년 이후의 급여 200억원을 돌려줬다고 한화그룹측은 설명했다.

계열사 등기이사직 일괄 사퇴를 밝힌 최태원 SK그룹 회장도 사상 최대의 성과를 냈던 SK하이닉스를 비롯한 계열사의 지난해 성과급을 받지 않기로 했으며, 올해부터 SK㈜와 SK하이닉스에서 무보수 집행임원으로 일하겠다고 선언한 바 있다.

주력 계열사 GS건설이 영업적자를 냈던 GS그룹의 허창수 회장도 악화한 작년 실적을 고려해 올해는 연봉을 대폭 삭감하겠다는 입장을 낸 것으로 알려졌다.

해당 기업들은 이들 오너 기업인들의 자발적 임금 반납은 책임경영의 일환으로 장본인들이 스스로 결정했으며, 연봉 공개 때문은 아니라는 점을 강조하고 있다. 하지만 여론은 이를 그대로 받아들이지 않고 있다.

금호석유화학은 지난해 당기순손실 427억원을 기록했는데도 오너 경영인인 박찬구 회장은 42억4100만원의 연봉을 수령한 것으로 드러난 점은 오너 경영인에게 과도한 보수를 지급한 것이라는 비난을 면치 못하고 있다.

자칫 이번 상황이 그동안 잠잠했던 반기업 정서를 부추기는 단초를 제공할 것이라는 부정적 전망마저 나오고 있다. 6.3 지방선거를 앞둔 상황에서 정치적 이슈를 던지는 데에는 이만한 재료가 없다는 것이다. 재계에서 가장 우려하는 대목이다.

오너 경영인들이 줄줄이 등기임원에서 사퇴하면서 연봉 공개제도는 공개도 되기 전에 이미 제도 도입의 취지에서 벗어났다는 지적이 많았다. 또한 여론재판용으로 이용될 것이라는 우려도 충분히 제기됐다.

이런 상황에서 정부는 밀어붙이기식 강행으로 예측 가능한 결과를 자초했다. 정부에 대한 기업들의 불신은 그만큼 커지고 있다.

대기업 관계자는 “임원 연봉은 주주들로부터 승인 받은 것이며, 임금 책정도 엄연한 기업 고유의 권한이라고 볼 수 있다”면서 “이번 사태를 막기 위해 더욱 더 강한 조치가 나와야 한다는 주장이 많은데, 이는 규제개혁을 강조한 현 정부의 정책기조와 역행하는 것임을 깨달아야 할 것”이라고 말했다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)