이미지 확대

아주경제 노경조·윤주혜 기자 = 금융당국과 P2P업계가 '투자한도 1000만원 제한선'을 두고 간극을 좁히지 못하고 있다. 정부는 '투자자 보호'를, 업계는 '시장 성장'을 이유로 한 치의 양보도 없다. 이와 관련한 입법 공청회가 열리는 16일에는 양 측의 논쟁이 거세질 전망이다.

15일 금융권에 따르면 더불어민주당 민병두 의원은 'P2P대출 법제화를 위한 입법 공청회'를 열고 민·관 의견을 수렴키로 했다. 최근 금융위원회가 발표한 'P2P대출 가이드라인'을 바탕으로 투자한도 적정성, 선대출 허용 여부 등이 공론화될 것으로 보인다.

업계는 금융위가 일반투자자 1인의 P2P대출 투자한도를 업체당 연간 1000만원으로 설정한 데 대해 성장을 저해한다며 강력히 반발하고 있다. P2P대출이 발달한 미국, 영국 등은 투자금액 제한이 없을 뿐 아니라 1000만원이란 기준도 실정에 맞지 않다는 주장이다.

이에 5000만원으로 투자한도를 확대할 것을 정부에 요구하고 있다. 투자자 대상 설문조사는 물론 1000만원 이상 투자자가 전체 고객의 60%를 차지한다는 근거를 내세웠다. 동시에 투자금이 모이기 전에 업체가 자기자본으로 먼저 대출을 집행하는 '선대출'도 가능하게 해달라고 건의했다.

그러나 금융위 관계자는 "가이드라인을 바꿀 수 없는 것은 아니지만 '투자자 보호'를 소홀히 할 수 없다"며 "투자한도를 확대하는 것은 어렵다"고 못박았다. 무엇보다 5000만원은 금융기관 예금자보호 한도 수준으로, 아직 제도권에 온전히 속하지 않은 P2P시장에 이를 허용할 수 없다는 입장이다.

해외시장과의 비교에 대해서는 "미국은 투자한도를, 영국과 중국은 대출한도를 규정하고 있다"고 말했다. 실제 미국의 대표적인 P2P업체인 렌딩클럽은 대출이 증권화돼 있어 '클라이언트 머니 룰'(client money rule)을 적용받는다. 주(州)마다 규정은 조금씩 다르다.

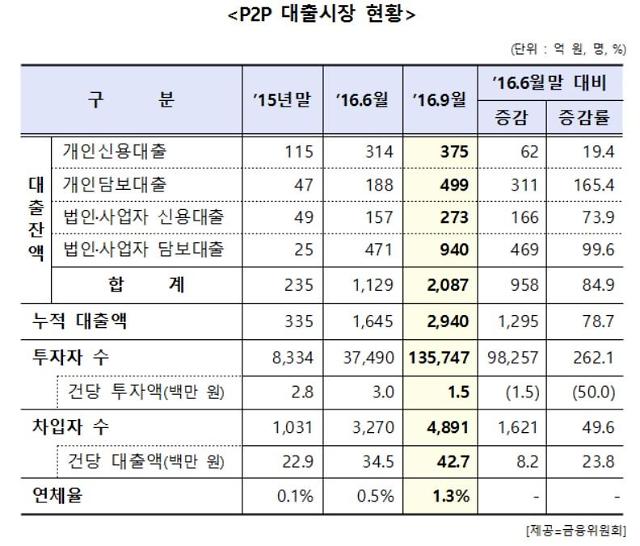

또 고객 비중 통계는 실제 1000만원 이상 투자자 수가 아닌 일부 우량 고객의 투자금액 비중을 나타낸 것으로, 투자한도 확대를 위한 근거가 될 수 없다고 강조했다. 한국P2P금융협회 자료에 따르면 1000만원 이상 투자자는 업계 전체에서 20%가 채 안 된다. 8퍼센트의 평균 투자금액이 400만원 정도며 다른 곳들은 300만원 안팎에 그친다.

금융위 관계자는 "업계 전반적인 평균 투자금액과 크라우드펀딩 규모 등을 전반적으로 고려했다"며 "가이드라인이 P2P시장의 저변 확대에 도움이 될 것"이라고 내다 봤다.

이에 대해 업계는 금융위가 현실을 정확하게 반영하지 못하고 있다고 지적했다. 이승행 한국P2P금융협회장은 "1000만원 이상 투자자 수는 20%를 밑돌지만, 이들의 투자 비중이 전체의 80%라는 게 중요하다"며 "이 사람들이 당장 투자를 못 하게 되면 P2P시장은 성장할 수 없는 것과 마찬가지다"고 말했다.

전문가들은 업계의 목소리에 힘을 실어주고 있다.

고동원 성균관대 교수는 "P2P시장 육성과 투자자 보호가 양립하기 위해선 정보 공시를 확실히 하도록 하고, 자기책임 원칙에 따라서 투자하도록 유도하는 것이 바람직하다"고 제언했다. 투자한도를 없애는 대신 거짓 정보를 흘려 투자를 유치한 경우 형사처벌과 손해배상 책임 등을 강력히 물어야 한다는 것이다.

구자현 한국개발연구원 경제학 박사 역시 "규제를 사전에 하면 우리나라 P2P업체들이 렌딩클럽과 같이 성장하는 데 상당한 시간이 필요할 것"이라며 "주로 30대 직장인이 많이 P2P대출 투자에 참여한다는 점을 감안해 자기 투자에 대한 책임을 강화하는 수준이 적당하다"고 말했다.

©'5개국어 글로벌 경제신문' 아주경제. 무단전재·재배포 금지

![[르포] 중력 6배에 짓눌려 기절 직전…전투기 조종사 비행환경 적응훈련(영상)](https://image.ajunews.com/content/image/2024/02/29/20240229181518601151_258_161.jpg)