금융실명제법 개정안(차명거래금지법) 시행일이 이틀 앞으로 다가오자 금융소비자들 사이에서 이같은 우려의 목소리가 끊이지 않고 있다.

법 개정을 통해 기존 금융실명제의 취지를 살리고 효과를 높이기 보다는 오히려 부자들의 자산이 세금을 피해 파악하기 어려운 곳으로 흘러갈 것이라는 지적이다. 하지만 이같은 우려와 달리 전문가들은 이같은 일이 일어난다 해도 단기적인 현상에 불과한 만큼 잠시 진통을 겪더라도 금융실명제를 강화하는 것이 타당하다는 의견을 보이고 있다.

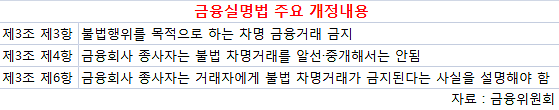

26일 금융권에 따르면 지난 1993년 금융실명제 시행 이후 21년만에 불법적인 차명거래를 원칙적으로 금지하는 내용의 차명거래금지법이 오는 29일부터 시행됨에 따라 금융소비자들의 우려와 정부 및 전문가들의 기대감이 교차하고 있다.

불법 차명거래를 알선하거나 중개할 경우에는 최대 3000만원의 과태료가 부과된다. 또 금융사는 다른 금융사에 실명확인 업무를 위탁할 수 있으며 불법 차명거래 알선·중개, 설명의무 위반 등이 과태료 부과 대상에 추가됐다.

중요한 것은 법의 실효성이다. 법 시행을 앞두고 이미 고액자산가들의 뭉칫돈이 은행에서 빠져나온 것으로 나타났다.

새정치민주연합 민병두 의원실에 따르면 지난 6월부터 10월까지 10개 은행(국민·하나·신한·우리·외환·씨티·SC·농협·산업·기업은행)의 잔액 1억원 이상 개인계좌에서 인출된 돈은 484조5000여억원이다. 이는 지난해 같은 기간에 비해 무려 89조원이 더 빠져나간 것이다.

[그래픽=김효곤 기자 hyogoncap@]

금융실명제에 동참하기 보다는 일단 처벌을 피하기 위해 자산을 현금화하거나, 세금을 피할 수 있는 방법을 모색 중일 가능성이 높은 것으로 파악된다.

그러나 전문가들은 시간이 지나면서 점차 금융실명제 문화가 금융권에 자리잡을 것으로 기대하고 있다. 한 은행 관계자는 "은행에서 이탈한 돈의 소재가 당장 불분명할 수는 있겠지만, 단기적인 현상일 것이라고 생각한다"고 말했다.

전성인 홍익대 교수는 "규모가 큰 자금은 결국 금융기관을 통해 거래될 수 밖에 없다"며 "투명한 금융거래 문화를 만들기 위해 차명거래금지법 시행은 불가피하다"고 평가했다.

일각에서는 차명거래금지법을 더 보완해야 한다는 주장도 나온다. 대인으로는 차명거래 사전등록제가 거론된다. 김자봉 한국금융연구원 연구위원은 "차명거래 사전등록제도 도입을 고려할 필요가 있다"며 "사전등록제의 경우 선의의 동기를 가진 실소유주는 사전신고를 못할 이유가 없고 신고절차도 어렵지 않으므로 유용한 제도로 평가된다"고 설명했다.

![[날씨] 아침 기온 0도 안팎 뚝…일교차 15도 내외](https://image.ajunews.com/content/image/2024/11/23/20241123161702152439_388_136.jpg)

![[슬라이드 포토] 성수동이 들썩 오데마 피게 포토콜 참석한 스타들](https://image.ajunews.com/content/image/2024/11/22/20241122205657914816_518_323.jpg)

![[포토] 제8회 서민금융포럼](https://image.ajunews.com/content/image/2024/11/21/20241121114536531007_518_323.jpg)

![[포토] 기조연설 하는 페이커 이상혁](https://image.ajunews.com/content/image/2024/11/20/20241120115246771576_518_323.jpg)

![[포토] 발왕산은 벌써 겨울](https://image.ajunews.com/content/image/2024/11/19/20241119205226273772_518_323.jpg)